Un premier acte de La Walkyrie, à Salzbourg, en concert, c'est toujours majeur. Mais quand il rassemble Stanislas de Barbeyrac et Elsa van den Heever, c'est à ne pas manquer.

Au TCE, en mars 2024, Yannick Nézet-Seguin avait offert une Walkyrie en concert excitante, électrisante même qui, malgré un Wotan sans la dimension requise, a laissé le souvenir d’une soirée d’autant plus passionnante qu’elle proposait le premier Siegmund intégral de Stanislas de Barbeyrac et la première Sieglinde d’Elsa van den Heever, qu’on retrouvera tous deux en novembre en Wälsungen à l’Opéra-Bastille. Entretemps, Salzbourg réunissait le couple des enfants adultérins de Wotan et le chef canadien pour deux concerts Wagner culminant avec le 1° acte de cette même Walkyrie, les Wiener Philharmoniker remplaçant le Philharmonique de Rotterdam sur l’estrade.

En introduction, le Prélude de Lohengrin et Siegfried-Idyll. Le premier très élégant, doux, caressant (les violons bien entendu), aux phrases tenues comme on le fait dans le chant). Le second tout aussi doux, et superbe de tendresse. Bientôt la masse des cordes s’y soulève comme une vague héroïque pour mieux revenir s’étaler dans cette candeur amoureuse, où Wagner saluait la naissance de son propre fils, enivré de son bonheur familial. Délicatesse des lignes, sens aigu de l’équilibre formel, de l’architecture du morceau, la proposition se fera cependant peu à peu plus démonstrative qu’intime. Mais comment résister au son des Viennois ?

Le temps d‘un entracte, et on passe au théâtre, tant la battue du chef canadien se fait expressive et narrative. Tempête imagée, on ressent la poursuite, bien mieux que chez Simone Young qui dirige le Ring actuellement à Bayreuth ou à La Scala. Quand parait Stanislas de Barbeyrac, les premiers mots de son Siegmund impressionnent, tant il est possédé par l’épuisement. Sieglinde fait contraste : Elza van den Heever est toute en réserve, en retenue face à l’inconnu. Le violoncelle solo - somptueux de velours - vient bientôt, sur les regards échangés, ouvrir la voie à l’émotion. Hunding (John Relyea) la fracasse : rocailleux, dominateur, aboyeur même, certes pas avec la morgue des vertigineuses basses d’autrefois, mais avec une présence qui s’impose. Sur ses gardes, Siegmund, mâle, mordant parfois, ose en réponse un legato et un moelleux qui sont la séduction même. S’il est magnifique, c’est aussi par son éloquence qui, pour tous ses récits, va dire le texte et son contenu, le mot et son sens. Rareté presque, aujourd’hui - on pense à Jonas Kaufmann, à Stuart Skelton, à Michael Spires, ce qui dit le niveau ! Nun weisst du, fragende Frau, warum ich Friedmund, nicht heisse ! déchiré, est sidérant de beauté. Ein Schwert verhiess mir der Vater est pénétré, introspectif, les Wälse sont clamés, sonores, virils, sans la moindre tension. Le rien de prudence qui subsiste encore disparaitra avec le travail de la scène. Pour la domination de la partition, l’accueil du public dit qu’il n’a plus rien à craindre, il est désormais un des Siegmund qui comptent absolument.

Elza van den Heever, qui avait à Paris mis tout l’acte à sortir de sa réserve, se lâche à partir de O Fänd’ich ihn heut’ und hier, den Freund et sourit enfin. L’aigu d’or qui a tant séduit dans son impératrice à Baden-Baden déferle à nouveau, le grave naguère encore peu audible, et le médium sont bien colorés, la présence enfin investie devient peu à peu radiance. Gageons qu’elle aussi sera vraiment majeure quand elle sera confrontée avec de grands metteurs en scène. La différence avec son Elsa de Bayreuth, 3 semaines plus tôt, coincée par une production assez pauvre d’esprit, ce qui se ressentait un peu dans le chant, donne le vertige. Elle aussi fait désormais partie des Sieglinde de l’époque.

Quand au Philharmonique de Vienne, emporté par la passion du chef, il est lui invariablement au sommet.

Pierre Flinois

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, le 24 aout.

Le Festival de Salzbourg rend un brûlant hommage à l’un des compositeurs majeurs du tournant du siècle, Peter Eötvös, en reprenant brillamment son opéra Tri Sistri (Trois Sœurs), inspiré de la pièce de Tchekhov. Une évidence.

Quant on pense répertoire à Salzbourg, surgissent aussitôt les noms de Mozart (qui y a dépassé le millier de représentations), suivi très loin derrière par Strauss, Verdi et en quatrième position Beethoven, avec son unique Fidelio, qui a lui atteint les 100 représentations locales. Viennent ensuite, en ordre dispersé, et de façon épisodique, les grands noms du répertoire classique, de Gluck à Rossini, de Wagner à Bizet, de Weber à Offenbach, de Pergolèse à Moussorgski. Berg avait du attendre Karl Böhm et 1951 pour entrer au firmament - Lulu ne suivrait qu’en 1996 - tandis que Janacek, Stravinski, Schönberg, Weill, Busoni, Ligeti durent leur apparition à Gérard Mortier.

Certes, au sortir du 2° conflit mondial, un bouquet de créations de von Einem, Liebermann, Martin, Orff, Blacher, Egk engagea le Festival sur le chemin de la modernité. Un bouquet qui s’étiola avec l’ère Karajan, qui ne créa lui-même en 1973 que De Temporum fine Comoedia d’Orff, laissant à d’autres baguettes celles de Henze (Die Bassariden en 1964), Cehra (Baal), Berio (Un Re in ascolto), Pendericki (Die schwarze Maske). Mortier, qui avait imposé magistralement la première production du Saint François d'Assise de Messiaen qui échappât aux Images franciscaines rétros du compositeur, au grand dam de sa veuve, programma les créations de Cronaca del luogo de Berio, et de L’amour de loin de Saarihao, ses successeurs choisissant de passer commande à Henze (L’Upapa), Dalbavie (Charlotte Salomon), Ades (The exterminating Angel) … Bilan plus qu’honorable, sinon premier.

Une fois nommé Intendant du Festival de Salzbourg, Markus Hinterhäuser surprit en annonçant qu’il renonçait à la création lyrique contemporaine, investissement à risque, financier et artistique, au profit d’un retour sur quelques chefs-d’œuvre du XX° siècle qui n’avaient pas forcément réussi à s’imposer, et méritaient qu’on jette un nouvel éclairage sur eux. En 2017 le dévastateur Lear de Reimann ouvrait ainsi magistralement le chemin pavé de merveilles qui sont devenues un rendez-vous annuel à la Felsenreitschule pour ceux qui préfèrent la (re)découverte de la modernité au culte de la répétition à outrance du répertoire classique. Suivirent le retour des Bassarids (en anglais cette fois), Oedipe d’Enesco, Intolleranza de Nono, un diptyque Bartok /Orff, la poignante Greek Passion de Martinu, et l’exceptionnel Idiot de Weinberg, tous justement fêtés par le public.

C’est Peter Eötvös, disparu en mars 2024, que l’Intendant a choisi d’honorer cet été, en reprenant le premier de la dizaine de ses opéras, Trois Sœurs, créé à Lyon en 1998, que j’eus la chance de voir dans la production de la création au Châtelet en 2001. Une production magique, et qui demeure, dans mon souvenir, référentielle, dirait-on « définitive », en ce que le metteur en scène Ushio Amagatsu y avait réalisé la synthèse façon art total entre la partition et sa traduction visuelle, dans un équilibre atteignant à la pure fascination.

Cet été, rien de tout cela, et malgré tout, l’œuvre s’impose encore comme une des ultimes pierres blanches de la création lyrique du XX° siècle, et comme l’un des sommets du Festival 2025.

On plonge à nouveau dans la thématique de la guerre, leitmotiv du programme cet été alors que l’opération ukrainienne de Poutine a dépassé les 3 ans. Un contexte surajouté par le metteur en scène Evgeny Titov, au texte de Tchekhov, comme au livret qu’en ont tiré Eötvos et Claus H. Henneberg, dont l’action se déroule certes dans une ville de garnison, mais sans que la guerre y soit présente, hors l’arrivée des troupes en stationnement, créant une forme d’excitation sociale temporaire, et leur départ définitif, rendant la bourgade et la famille au temps qui passe, inexorable, à l’ennui qui contamine tout, à la non réalisation des rêves d’une existence moins banale.

Dans la production de TItov et de son décorateur Rufus Didwiszus, la guerre s’inscrit sous la muraille de pierre du Manège des rochers, avec son champ de ruines, son ballast de chemin de fer éventré, ses dalles de béton écroulées, pour encadrer le spleen de l’action, mais sans rien modifier du destin affaissé de la famille Prozorov, du poids de langueur et de défaitisme qui écrase tous ses membres. Si un réalisme mâtiné d’impressionnisme est présent partout dans la pièce de Tchekhov, ce naturalisme à la russe n‘était pas au programme du projet déconstruit d’Eötvös : raconter trois fois non pas l’action, mais plutôt l’atmosphère de l’action, vécue à travers le ressenti de trois des personnages, Irina, Andrej et Mascha. Chacun reprend le même récit en trois séquences successives, semblables , mais appréciées différemment , comme l'avait construit magistralement Lawrence Durell dans son Quatuor d’Alexandrie. Titov ancre sa production dans le réalisme d’un contexte qui fait encore mieux ressortir à quel point les rêves de chacun sont impossibles, à quel point le désabusement est maitre de ces esprits incapables de réagir, de «s’en sortir». Mais en créant des espaces de respiration, d’espoir, de survie, au milieu d’une ville écrasée par l’incendie et la guerre, il offre à ses personnages une vérité neuve par rapport à l’esprit original autrement abstrait de l’opéra. Si cela peut apparaitre comme une réappropriation, elle n’est ni vertigineuse, ni choquante, et ne va surtout pas contre une partition qui demeure aussi neuve et personnelle qu’il y a un quart de siècle.

Le Klangforum Wien Orchestra est magistralement instrumentalisé dans le détail et poussé à une sensualité globale d’une parfaite séduction sonore par Maxime Pascal, et servi avec la même conviction par Alphonse Chemin, qui dirige de second orchestre hors scène. Rien d’étonnant, Pascal a beaucoup travaillé avec Eötvös. Et n’a-t-il pas baptisé son propre et formidable Ensemble Le Balcon, en référence au deuxième opéra du compositeur, dont il avait donné des représentations magistrales à l’Athénée en 2014. Il a en tout cas ce qu’il faut de sensibilité et de musicalité experte pour porter l’œuvre à un niveau d’émotion rare. Toute la fluidité quasi somnambulique de l’orchestration, tout son raffinement sonore, sont ici encore admirablement mis en valeur. De l’art de saisir, de bouleverser même sans en faire jamais trop, mais n’est-ce pas le caractère même de cette partition entêtante ?

La distribution s’avère tout aussi exceptionnelle, à commencer par le chant magistral et si différencié des trois contre-ténors, Dennis Orellana, Cameron Shahbazi et Aryeh Nussbaum Cohen, qui assument aussi leur féminité théâtrale, diaphane ou lourde, avec une vérité confondante, face à la pernicieuse et virulente Natasha de Kangmin Justin Kim, parfaitement peste.

Mais ce n’est pas déprécier la sensibilité et le naturel de chacun d'eux que de reconnaître que le comble de la présence bouleversante est atteint par un Jacques Imbrailo inspiré par le personnage si dévasté d’Andrej, qui finit sa grande scène par une mise à nu aussi physique que psychologique. Autour d’eux, des figures, comme les gradés Tuzenbach de Mikolaj Trabka et Verchinine d’Ivan Ludlow, et le Koulyguine d’Andrei Valentiy, ou des trognes, comme le docteur maladroit Tcheboutykine de Jörg Schneider ou l’Anfissa d’Eva Christine Just… tous parfaits.

On sort une fois encore ébloui, par l’œuvre, les interprètes et le choix très heureux de son passage à Salzbourg. Et on attend déjà avec impatience, pour l’été prochain, le retour d’un autre chef-d’œuvre, ce Saint François d’Assise, dont Peter Sellars, Esa-Pekka Salonen, José van Dam et Dawn Upshaw avait ici même fait des merveilles, en 1992 et 1998. Puisse-t-on y trouver une nouvelle approche au même niveau d’émerveillement.

Pierre Flinois

Salzburger Festspiele, Felsenreitschule, le 24 août

Pour approcher Trois Sœurs : L’avant-scène Opéra N° 204

Pour écouter l’enregistrement de la création à Lyon : Kent Nagano, Peter Eötvös, 2 CD DG

Au festival de Salzbourg, l’échec cuisant, scénique autant que vocal, de Maria Stuarda, incapable de convaincre de la magie de la partition de Donizetti.

Cherchez dans les archives, Salzbourg n’a pas de tradition belcantiste. Certes, Don Pasquale était de la première saison italienne du Festival, en 1931, avec le Barbier de Séville. Claudio Abbado avait fait sien le second, en 1968/ 69, un triomphe, filmé en studio. Riccardo Muti avait fait de même avec le premier, en 1971/72, pour ses débuts lyriques in loco - on le vit, c’était un délice, Corena, Panerai, Bottazzo et Sciutti, et le jeune prodige de la baguette de 31 ans, excusez du peu ! Deux exceptions, brillantes, dans l’esprit de l’époque, car le Festival était resté à l’écart des redécouvertes de ce répertoire aux années 50 à 70, ignorant la génération des Callas - que Karajan avait pourtant dirigée dans Lucia, à Milan, à Berlin, à Vienne - Gencer, Sutherland, Caballé. Il ne sut pas plus exploiter l’étoile d’Edita Gruberova, dans cette veine qui faisait d’elle une reine, à Munich, à Vienne. Depuis, hors quelques rares concerts comme la récente Favorite avec Elina Garança, seule Cecilia Bartoli a ouvert l’éventail, en son Festival de Pentecôte, en imposant Norma, Don Pasquale, et quelques Rossini, pas forcément repris l’été.

Et voici que Markus Hinterhäuser inscrit au programme 2025 la Maria Stuarda de Donizetti. Effort louable, mais qui ne s’imposait pas, quand on n’a plus les voix pour l’interpréter au niveau d’exception de Salzbourg. Anna Netrebko et Garança s’affrontant en Anna Bolena, c’était - au Met - il y a 15 ans déjà. Elles sont allées toutes deux depuis vers d’autres répertoires.

Aujourd’hui, c’est Lisette Oropesa qu’on programme partout dans ce chant orné, mais à tort et à travers, hélas ! Belle interprète certes, fort jolie voix, très bien tenue, techniquement parlant, mais qui n’a ni les emportements, ni les « tripes », pour ces rôles de défonce vocale et de folie théâtrale ravageuse que sont les grands Bellini et autres Donizetti ; on l’a vérifié à Bastille, avec Les Puritains récemment. Trop sage, pas assez folle ! Alors lui confier les accents de la Reine d’Écosse, le Figlia impura di Bolena, le Vil bastarda, qui demandent d’abord de l’expression, quelle impasse ! On le constatera tout au long, sa Maria Stuarda ne décolle pas, même pour les instants d’émotion pure de l’acte final (Deh ! Tu di un’umile preghiera…), élégants, oui, mais ni racés, ni saisissants. On restera définitivement dans la joliesse, et non dans l’ardeur et l’étreignant.

Pour Elisabeth, la jalouse, c’est pire : Oropesa sait ce qu’est le bel canto, Kate Linsdsey n’en a l’idée ni du style, ni des appuis, ni des couleurs. Elle chante sur ses limites en permanence, y perdant le poids naturel de son timbre chaleureux, qui convainquait l’an dernier dans un beau Nicklausse ici-même.

Quand ce sont le Leicester de Bekhzod Davronov, beau ténor à la grâce vocale réelle, et le Talbot d’Aleksei Kulagin, au baryton phrasant noble, qui offrent le meilleur de la soirée en matière de style, on saisit l’ampleur du malaise – d’autant que si l’Anna de Nino Gotoshia est plus que probe, le Cecil de Thomas Lehman manque lui de profondeur.

Contraint par les limites de l’équipe vocale, Antonello Manacorda n’a aucune âme qui chante à faire résonner dans l’orchestre. Qui a beau être Vienne, et magnifique de son, et jouer l’esthétisme de la partition, le drame qui couve de la confrontation à l’échafaud, reste absent.

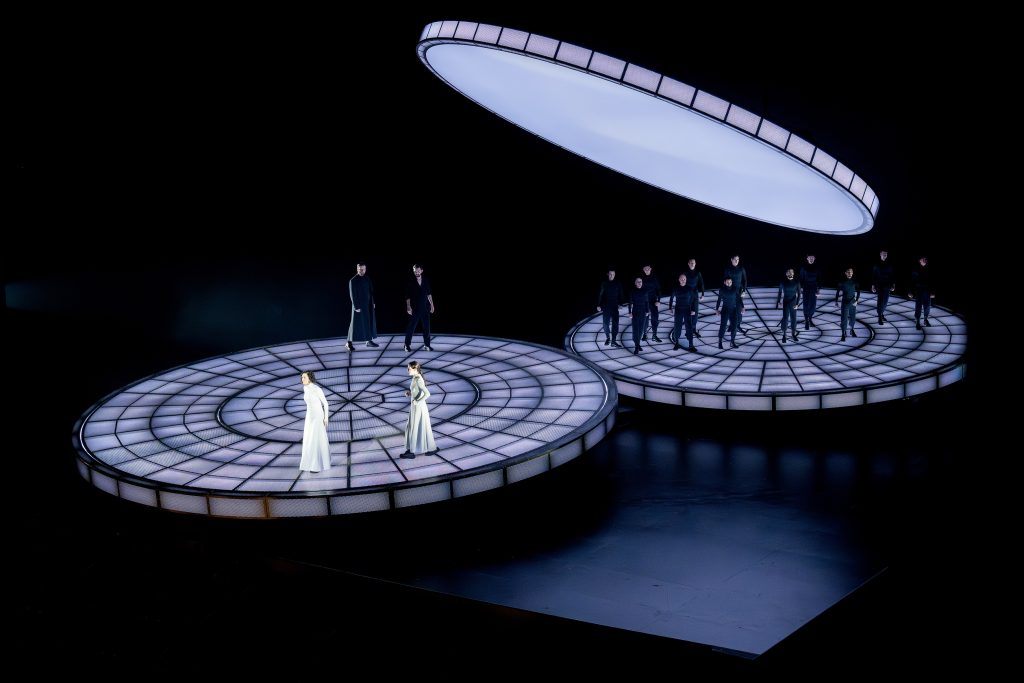

Pouvait-on au moins se réfugier dans les beautés d’un spectacle à faire rêver ? Las, l’art scénique, très contant ,d’Ulrich Rasche consiste à construire des tournettes inclinées qui pivotent au dessus du plateau : on l’a appris par son Elektra à Genève. Si prouesse il y a alors, c’est bien que solistes, et corps de ballet (de la Salzburg Experimental Academy) - un apport du metteur en scène, pas du compositeur - arrivent en permanence à trouver un équilibre précaire sur une pente changeante à tout instant. Quand on s’occupe de cela, on n’a pas l’esprit à son rôle. Cela réduit la mise en scène à une suite de poses d’un instant, à reprendre aussitôt, dans le rythme de l’orchestre… Seuls les chœurs cachés dans les cintres échappent ainsi aux contorsions chorégraphiés par Paul Blackmann, dont la cohorte d’éphèbes en pagnes blancs accompagnera de ses déhanchements les adieux de la reine condamnée, mais tombera de la tournette au sol, pour la laisser seule face à la mort. Esthétisme homo-érotique, où vas-tu te nicher ?

Elektra n’avait qu’une tournette, ici elles sont deux qui se font face, se frôlent, se cachent l’une l’autre dans la lumière ou la pénombre… Au dessus, on est en blanc (les gens de Marie), ou en noir (ceux d’Elisabeth). On se demandera d’ailleurs toute la soirée pourquoi Anna est en gris. Car pas question de se croiser, de se mélanger.

La rencontre des Reines, point de bascule de l’action, réduite à deux bord de plateaux infranchissables, reste celle de ces deux univers formels réduits au seul niveau du symbole simpliste. Faut-il préciser qu’au bout de 10 minutes, ce jeu de mouvement permanent et de poses artificielles installe un ennui lancinant, que la beauté des éclairages de Marco Giusti, les quelques projections en noir et blanc - des rapports lascifs de Marie à ses amants - sur un 3° plateau suspendu, et le jeu des formes dans l’espace noir, qui n’en est pas moins magnifique, ne peuvent exonérer de sa profonde vacuité. Le cadre, absurde, la partition, sans le moindre envol : pauvre bel canto, ce n’est pas cette fois qu’il aura trouvé un nouveau royaume. .

Pierre Flinois

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, le 23 août 2025.

Créé au Festival de Pentecôte 2025, et repris pendant l’été, Hotel Metamorphosis, un Pasticcio baroque construit par Barrie Kosky et Cecilia Bartoli à partir des Métamorphoses d’Ovide et d’une sélection d’airs du Prêtre roux est une merveille.

Fondés par Herbert von Karajan en 1973 pour compléter l’offre de concerts des Berliner Philharmoniker à Salzbourg, les Salzburger Pfingstkonzerte (Concerts de Pentecôte) furent transformés en 1998 en Pfingstfestspiele, pour explorer des répertoires peu ou pas présentés au Festival d’été : ainsi Riccardo Muti défendit-il 5 ans durant l’opéra napolitain, tandis que Cecilia Bartoli - dont le mandat de Directrice artistique vient d’être renouvelé jusqu’à 2031 - propose depuis 2012 un répertoire plus vaste, allant de Haendel à Gluck, de Rossini à Bellini, de Donizetti jusqu’à Bernstein, ces productions étant en grande majorité reprises l’été suivant au Sommer Festspiele.

Cette année, le choix s’est porté sur un compositeur jusqu’à présent ignoré du Festival d’été, Antonio Vivaldi. Le catalogue opératique de l’auteur des Quatre saisons en impose pourtant : des quelques 50 opéras identifiés sur les 94 qu’il revendiquait, subsistent encore les partitions d’une vingtaine. Un corpus à la mode du temps, voguant de l’opéra mythologique ou pseudo-historique à la pastorale, resté longtemps enfoui dans les bibliothèques et collections privées, et redécouvert à la fin des années 30 du XX° siècle, peu à peu rendu à la scène, et bien documenté désormais par le disque. Après le fameux enregistrement Erato de 1977 signé Claudio Scimone du chef-d’œuvre absolu qu’est Orlando furioso - le livret inspiré de L’Arioste n’y est pas pour rien – c’est surtout la retentissante production de Pier Luigi Pizzi du même opéra à Vérone en 1979 (passée triomphalement par Paris au Châtelet en 1981) qui devait lancer la Vivaldi Renaissance pour le grand public.

Force est cependant de constater qu’hors cet Orlando exceptionnel, l’instinct dramatique manque le plus souvent à cette vingtaine de titres qui, s’ils regorgent d’airs somptueux, n’ont pour la plupart pas le ressort dramatique des opéras de Haendel contemporains, ceci expliquant la relative rareté de leurs apparitions en scène, hors contexte particulier, tel les Jeux de 2024, qui ont été l’occasion de voir enfin l’Olympiade au TCE. Lequel choisir alors ?

Cecilia Bartoli, dont l’Album Vivaldi paru en 1999 chez Decca, qui fut un triomphe mondial de l’édition phonographique, a fait autant pour la reconnaissance universelle de la musique lyrique de compositeur vénitien que l’édition phonographique de ses Quatre Saisons, cinquante ans plus tôt, pour la découverte et le rayonnement du compositeur de concerti irrésistibles. Elle est donc au fait du côté enfilade d’arias de ce répertoire qu’elle connaît parfaitement

De son côté, Barrie Kosky, bien conscient de l’obstacle potentiel de l’ennui théâtral, a donc imaginé avec son accord un Pasticcio inédit qui pourrait le contourner. N’était-ce pas une mode appréciée au XVIII° siècle, et Vivaldi lui-même en a composé, avec ses propres airs croisés d’autres célèbres alors. Liberté du choix parmi les trésors vocaux, quitte à ajouter quelques sinfonias et autres concerti instrumentaux pour la ponctuation, un zeste de Corrette, deux de Geminiani / Corelli et quelques chœurs issus de la production d’église de Vivaldi . Restait à inventer un scénario qui mêle dramatisme et éblouissement théâtral.

Le metteur en scène ayant monté, voici une vingtaine d’années, en Australie, un spectacle à partir des Métamorphoses d’Ovide, est reparti avec l’aide du dramaturge Olaf A.Schmitt de cette source inépuisable de quelques 250 légendes mythologiques qui ont fait support à toute une partie de l’art pictural européen baroque. Mais pas question de jouer ici la reconstitution pseudo-fidèle à l’époque, comme Pizzi l’avait fait en son temps.

Hotel Metamorphosis est donc résolument contemporain : Michael Levine a posé sur scène une superbe chambre d'hôtel immaculée, au design luxueux, pourvue de tout le confort contemporain (écran plat majuscule, lit plus que King size - qui servira aussi de Bocca del inferno).

Seuls les grands tableaux (vidéo) de style classique ornant successivement le mur central évoquent chacun des mythes exposés par la narration.

Hotel Metamorphosis - Lea Desandre (Myrrha)) © salzbürger festspiele monika-ritterhaus

La liberté que laisse ce choix est celle de l’invention visuelle, et Barrie Kosky est un maître en la matière. Il joue de ce lieu assez vague et assez transformable pour que les histoires plus ou moins croisées et plus ou moins connues de Pygmalion, d’Echo et Narcisse, d’Arachné, de Myrrha, s’y succèdent avec élégance et théâtralité, dans le cadre général de la légende d’Orphée, avec la seconde mort d’Eurydice aux Enfers, et le déchirement du poète par les Ménades, forme de catharsis ultime - magnifiée par le sublime Gelido in ogni vena extrait d’Il Farnace, porté par une Bartoli à son plus exceptionnel d’intensité dramatique.

Restait, une fois le choix narratif organisé, restait à trouver parmi les centaines d’arias, pièces orchestrales et chorales du compositeur les numéros musicaux qui puissent convenir à ce théâtre pour lui donner vie. Airs de désespoir, de colère, d’apaisement, de sommeil, d’éblouissement, de séduction … une trentaine de merveilles sont là, où l’on retrouve le délicieux Zeffiretti che sussurate extrait de l’Ercole sul Termodonte, le Dell’aura al sussurrar de Dorilla in Tempe, le Transit aetas furibond de l’oratorio Juditha triumphans… Trois heures trente d’un sans faute porté à un niveau d’exception par la qualité et la variété de ces choix qui participent pleinement à la dynamique d’un spectacle d’une virtuosité égale en matière de chant et de théâtre.

Car comme toujours, Kosky a su créer des moments de théâtre éblouissants de vie, avec l’aide des vidéos de rocafilm (Arachné, Eurydice aux Enfers),

des chœurs Il Canto di Orfeo, des danseurs et chorégraphies d’Otto Pichler toujours aussi inspirées dans leur maniérisme déluré (Narcisse) ou transgenre (Eurydice encore).

Et bien sûr par une distribution réduite - 4 chanteurs et une actrice – qui s’est avérée exceptionnelle. Côté chant, La Bartoli se partage entre Arachné, qui se voulait rivale d’Athéna, et une Eurydice très dramatique, privilégiant les airs où l’expression d’une profondeur sensible (le Sol da te, mio dolce amore de l’Orlando furioso qui ouvre le prologue, le Gelido déjà évoqué qui conclut la soirée) l’emporte sur une virtuosité qui n’est plus tout à fait sienne. Lea Desandre incarne, elle, avec une fragilité folle la statue qui séduit Pygmalion, la charnelle Myrrha, et la délicate Echo, qu’elle chante à merveille, tandis que Nadeshda Karyazina interprète l’impérieuse Minerve, une nourrice et une Junon jalouse et impérieuse, d’une voix de mezzo superbement timbrée, et parfaitement conduite, qui marque aussitôt. Enfin, Philippe Jaroussky, en son automne vocal somptueux, incarne un Pygmalion drolatique et un inénarrable Narcisse, tant il est diaphane jusqu’à la caricature. et continue comme Bartoli à exposer un chant qui n’est qu’à lui.

Quant à Orphée, c’est l’actrice Angela Winkler, un monstre sacré du théâtre allemand, à la présence magnétique.

Reste alors aux Musiciens du Prince à faire vibrer toute la variété d’écriture de Vivaldi. Si parfois on les a trouvés ici même assez peu inspirés, cette italianité parfois virtuose leur convient fort bien. Et Gianluca Capuano, inspiré par l’énergie de la scène, fait des merveilles .

On quitte les lieux avec l’impression d’avoir découvert une œuvre d’art total avant la lettre.

Pierre Flinois

Festival de Salzbourg, Haus für Mozart, le 5 août 2025

À voir ou revoir : Arte Concert https://www.arte.tv/fr/videos/127052-000-A/hotel-metamorphosis/