Festival d’Aix-en-Provence 2025. L’enchantement sonore de La Calisto de Francesco Cavalli.

Triomphe de l’opéra vénitien du XVII° siècle, avec la première apparition au Festival d’Aix-en Provence de la Calisto de Francesco Cavalli, dans les moires somptueuses de l’Ensemble Correspondance, mené par la baguette de Sébastien Daucé.

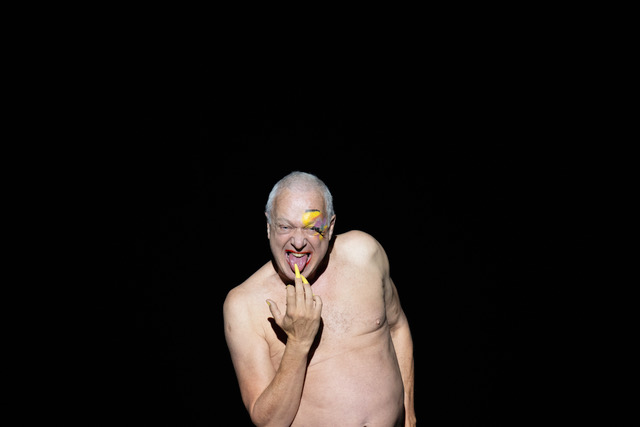

© Ruth Walz

S’il reste beaucoup à découvrir encore de son œuvre lyrique, Francesco Cavalli (1602-1676) n’est plus un inconnu du grand public. Certes, Paris avait longtemps oublié avoir entendu, dès 1649, L’Egisto, suivi en 1660 de Xerse, puis de L’Ercole amante, commandé à l’occasion du mariage de Louis XIV, pour la Salle des Machines du Palais des Tuileries, et qui fut un échec cuisant. Mais après avoir triomphé dans toute l’Europe, la production du compositeur considéré aujourd’hui comme emblématique de la Venise du XVII° siècle a fini - au moins partiellement - conservée sur les rayons de la Biblioteca Marciana, qui garde 27 des 30 opéras répertoriés et 11 autres attribués à sa plume. La redécouverte de ce fond remonte aux années 60, et doit beaucoup à Raymond Leppard, qui réalisa les premières éditions modernes de L’Ormindo, de La Calisto et de L’Egisto pour les diriger au Festival de Glyndebourne entre 1967 et 1974, ouvrant la porte au lent retour de La Didone, Il Giasone, L’Hipermestra, L’Eliogabalo…

Quarante ans plus tard, Leonardo Garcia Alarcon révélait au public du festival aixois, alors dirigé par Bernard Foccroulle, Elena en 2013, puis Erismena en 2017, confirmant en France l’importance de ce compositeur contemporain de Monteverdi et qui a régné sur l‘opéra vénitien du troisième quart du XVII° siècle.

Sébastien Daucé avait à son tour construit en 2021 Combattimento, La théorie du cygne noir, un spectacle à plusieurs auteurs, qui proposait quelques extraits de La Didone, de L’Egisto, et de quelques autres, ouvrant le chemin à la présente Calisto, qui malgré un accueil réservé à la création en 1651, demeure pour notre époque un exemple parfait d’équilibre entre les tendances seria et buffa de l’opéra vénitien d’alors.

Prévu initialement pour se confronter aux quelques 500 places du Théâtre du Jeu de Paume, le spectacle a finalement migré pour des raisons d’organisation à l’Archevêché où il se confronte aux quelques 1600 places d’un lieu à ciel ouvert. Si on ne remonte pas un Cavalli sans arranger la partition, pareil auditorium impose une véritable métamorphose de la partition : à la création, au Teatro San Apollinare, un opéra de poche comme souvent à Venise, l’orchestre comportait 6 instrumentistes (2 violons, et pour assurer la basse continue, une basse de violon, un clavecin et des chitarrones). Pour s’adapter à l’acoustique peu résonnante de la fosse et au plein air d’Aix, l’ensemble Correspondance comporte 33 pupitres. Sébastien Daucé a donc multiplié violons, violes, violoncelles, et ajouté cornets et saqueboutes, théorbe, guitare, harpes et petit orgue : c’est tout un splendide barnum instrumental qui remplit la fosse. Résultat ? Une séduction sonore absolue, accomplie avec un grand raffinement des proportions ajoutant à la richesse et au relief des timbres fort séduisants des instrumentistes. Et ce pour 3 heures d’enchantement.

© Ruth Walz

Côté scène, on découvre un beau et grand salon XVIII° tout en lambris de bois blond, signé Julia Katherina Berndt. Au centre une tournette ouvre et ferme le volume d’un demi-cylindre tendu du même bois, pour ajouter son contraste formel à un espace fort rigide par ailleurs, où seul le jeu des portes latérales ouvertes ou fermées vient animer les épisodes de séduction de Giove /Jupiter courtisant la nymphe Calisto, jeune vierge de la suite de Diana/Diane. Tandis que la déesse chasseresse s’emploie à filer le parfait amour avec le berger Endimione, par ailleurs objet de la détestation jalouse de Pan, le roi des dieux prend l’aspect - robe, bustier, perruque - de sa divine fille pour mieux séduire l’objet de son désir, sensible semble-t-il aux attraits féminins.

Transformation foncièrement comique et complice, qui ne peut que faire « marcher » le public, mais qui ne trompera pas Giunone/Junon. Elle vengera son honneur bafoué une fois de plus non sur son époux, mais sur l’innocent objet de sa flamme, en chargeant les Furies de transformer Calisto en ourse, avant que Giove, ainsi empêché d’aimer, ne l’entraine au firmament stellaire, où Ovide nous apprend qu’à sa mort, elle devint la constellation de la Grande Ourse.

Dans ce jeu des métamorphoses divines très codifié, et très identifié au XVII° siècle, la néerlandaise Jetske Mijnssen a trouvé des similitudes - forcées - avec les jeux cruels du Vicomte de Valmont et de la Marquise de Merteuil poussant Cécile de Volanges et Mme de Tourvel au dévergondage. Et donc fait disparaitre le merveilleux des machines et transformations du théâtre vénitien dans l’univers raffiné des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Rupture stylistique, avec ce décor décalé, ces costumes à paniers ou culottes courtes et bas signés Hannah Clark. Du bon ton, assurément, trop lisse pour jouer la comédie des contrastes appuyés comme Herbert Wernicke l’avait si bien réussi, voici 30 ans déjà, dans une production fameuse à La Monnaie de Bruxelles.

Seuls écarts notables par rapport à la légende comme au livret, le fait que Calisto ne sera pas changée en plantigrade, et surtout qu’elle se vengera en poignardant son séducteur dont on comprend alors qu’on a assisté en fait à la veillée funèbre pendant l’ouverture. Pas de triomphe dans la Voie lactée, mais victoire d’un féminisme actif, donc.

Mais à force de vouloir jouer là une forme de théâtre référencé, élégant et chic, qui s’encanaille juste un rien, et se moque doucement du genre, on perd un peu trop la verve du théâtre original pour trouver une forme d’ennui distingué, que compensent heureusement et très largement la fosse et les chanteurs.

Car l’équipe vocale, en symbiose d’expression avec l’orchestre, est d’excellence, à commencer par le Giove d’Alex Rosen, qui passe avec aisance et subtilité de la basse sonore du dieu, à la voix de tête de la fausse Diana. L’Endimione de Paul-Antoine Bénos-Djian joue de son contre-ténor moelleux pour faire partager les angoisses d’un Endimione amoureux transi aux fragilités d’un Pierrot de la Comedia dell’Arte.

Méchants parfaits autour du Pan agressif et jaloux de David Portillo, avec Théo Imart en Satirino bien sonore et José Coca Loza en Silvano . Et Mercure complice à l’aigu aisé de Dominic Sedgwick. Seul vrai travesti, la Linfea de Zachary Wilder adapte ses hautes lignes vocales à la sensualité de la nymphe qui rêve du mâle conquérant.

Côté féminin, la palme revient à la grande Anna Bonitatibus, Junon considérable, altière et furieuse mais qui, une fois sa vengeance acquise, adresse à la gent féminine le prenant lamento Mogli mie sconsolate, d’une tristesse véritablement émue. Calisto est incarnée par la très jolie Lauranne Oliva : timbre au sourire charmant, joliesse du chant, présence à rendre plus libre et prenante pour captiver vraiment. La belle Diana de Giuseppina Bridelli est, elle, pas assez délurée pour être marquante. C’est surtout que la direction d’acteurs vive et animée de Jetske Mijnssen a semblé plus adaptée dans sa convention à la folie des hommes qu’à la détresse intime des femmes.

Aix-en-Provence, Théâtre de l’Archevêché, le 12 juillet.

Voir ou revoir cette production : Opéra de Rennes, Angers-Nantes Opéra, Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre de Caen, Théâtre de la Ville de Luxembourg, Opéra Grand Avignon

À lire :

Francesco Cavalli La Calisto L’Avant-Scène Opéra N° 254

À écouter :

Francesco Cavalli La Calisto. Raymond Leppard, Ileana Cotrubas, Janet Baker, Teresa Kibiak, Hugo Trama, Hugues Cuenod, James Bowman 2 CD Decca / YouTube

Francesco Cavalli La Calisto. René Jacobs, Maria Bayo, Alessandra Mantovani, Sonia Theodoridou, Marcello Lippi, Graham Pushee, 3 CD Harmonia Mundi

À regarder :

Francesco Cavalli La Calisto. Herbert Wernicke, René Jacobs, Maria Bayo, Louise Winter, Sonia Theodoridou, Marcello Lippi, Graham Pushee, 2 DVD Harmonia Mundi

Décédé subitement à Pékin le 3 mai dernier, Pierre Audi a laissé de façon abrupte le Festival d’Aix-en-Provence dont il était le directeur artistique depuis 2019, sans gouvernance. Bernard Foccroulle, son prédécesseur de 2007 à 2018, a accepté un poste de Conseiller pour 2025, pour assurer la gestion des éventuels arbitrages de dernière minute, mais la structure de direction, parfaitement soudée et efficace, a su gérer la manifestation sans heurt. Audi avait d’ailleurs rendu un hommage personnel marqué à ses collaborateurs artistiques lors de la Conférence de Presse annuelle à Paris l’hiver dernier. Et si le Festival de 2026 est déjà figé dans le détail - on attend entre autres une Femme sans ombre de Richard Strauss qu’on espère mémorable - son successeur, qui sera désigné courant octobre, aura à conforter cet héritage, mais ne pourra guère apposer sa marque sur les programmes qu’à partir de 2027, sinon 2028.

Retour entretemps sur la forte personnalité artistique du défunt, qui aura marqué de son sceau volontariste l’histoire récente de la première manifestation lyrique festivalière de France.

Photo © Pascal Victor

Le 3 juillet 2019, en fin d’après-midi, une douche d’été avait un moment menacé la première du Requiem de Mozart, mis en scène par Romeo Castelluci et dirigé par Raphaël Pichon, qui devait marquer l’initium du directorat de Pierre Audi au Festival d’Aix. Finalement le Requiem avait pu démarrer à 21h30 dans la cour rafraichie, mais séchée de l’Archevêché. Rien d’étonnant à Aix, où la douceur du climat favorise depuis 1948 les manifestations de plein air, avec le risque épisodique d’un mistral glacial, ou le déversement des écluses du ciel, obligeant alors au retard, au repli (dans la Cathédrale autrefois, tant pis pour la mise en scène, et pour la qualité du son), ou pire, à l’annulation. Les tutelles n’ont jamais envisagé la dépense d’un toit mobile, comme à la Felsenreitschule de Salzbourg, et ce moins encore depuis la mise à disposition du Festival d’une salle moderne et fermée, le Grand Théâtre de Provence, où l’on cherche hélas en vain l’esprit des lieux qui baigne encore la Cour de l’Archevêché et le Théâtre du Jeu de Paume.

Assurément Pierre Audi avait le goût du risque et la volonté d’en assumer les contraintes comme les conséquences.

N’avait-il pas avant même sa nomination en 2017, obtenu une rallonge budgétaire conséquente, qui lui permettrait d’assurer une politique artistique plus ambitieuse que tous ses prédécesseurs, en augmentant le nombre des spectacles lyriques et de concerts proposés chaque été. Car pour lui, le projet artistique était volonté première, incontournable : Penser, réaliser, et marquer ! Peut-il en être autrement dès lors qu’on touche à l’éphémère ?

Ne portait- il pas déjà pareil engagement quand il fondait un ciné-club au Lycée français de Beyrouth, ou quand, à 22 ans, en 1980, il créait l’Almeida Theater, à Islington, au nord de Londres, sur le modèle des Bouffes du Nord de Peter Brook?

Le jeune homme assoiffé de théâtre et de musique y fut si pertinent qu’il se vit bientôt offrir la direction de l’Opéra d’Amsterdam, qu’il conserva de 1988 à 2018, un record aujourd’hui. Une institution qu’il magnifia, et qu’il quitta pour prendre la direction du Festival d’Aix, en parallèle à celle du Park Avenue Armory Theater à New York, autre creuset de créativité indispensable à sa propre double casquette de directeur et de metteur en scène, seconde activité en rien secondaire, qui le rendit même célèbre dans le monde de l’opéra.

Le metteur en scène avait monté, de Monteverdi à Kurtag, tout le répertoire lyrique à travers la planète, créé nombre de contemporains, tels Louis Andriessen, Alexander Knaifel, Claude Vivier, Wolfgang Rihm, commandé nombre d’œuvres nouvelles, tout en offrant souvent leurs premiers pas aux jeunes, de Deborah Warner à Phelim McDermot ou Simon McBurney, et en ouvrant les portes largement à Robert Wilson, Yuri Lubimov, Robert Lepage… la formule étant toujours : j’engage les meilleurs, pour faire du neuf. Car pour lui, qui ne voulait pas entendre parler de reprises en Aix, reprendre signifiait refaire : ce superbe demi-Ring wagnérien au classicisme épuré et abouti monté en urgence à La Monnaie de Bruxelles la saison dernière et qui justifiait la présence de son maître d’œuvre à Pékin, où il devait être présenté en juin, n’avait ainsi rien à voir avec celui qu’il avait réalisé à l’Opéra d’Amsterdam, à l’extrême fin du XX° siècle, qui transformait jusqu’à la notion de rapport scène salle.

Le directeur d’institutions savait aussi que l’événement est aujourd’hui la seule règle, la continuité étant réservée à la qualité, à l’imagination, au travail de réalisation. En Aix, l’ambitieux projet se heurta au Covid, qui fit annuler la manifestation de 2020, puis aux surcouts de l’inflation, conséquences crument dévoilées à la publication des comptes de 2023, qui obligèrent Audi à réduire la voilure de son programme, en essayant de ne rien perdre en inventivité pour préserver la qualité du résultat.

L’été 2025 est symptomatique de ce nouvel équilibre obligé, où s’inscrivent comme petites formes l’œuvre magique d’un compositrice israélienne (The nine jewelled Deer de Sivan Eldar), et l’adaptation réduction par Oliver Leith et Ted Huffman d’un grand Britten, The story of Billy Budd, sailor, stupéfiante, toutes deux au Théâtre du Jeu de Paume, face à trois productions de grande envergure, avec l’œuvre la plus jouée au Festival depuis 1949, l’explosif Don Giovanni de Mozart, au Grand Théâtre de Provence, les retrouvailles avec la Louise de Gustave Charpentier, un compositeur plus guère fêté aujourd’hui, et La Calisto de Cavalli, un phare du temps des premiers pas de l’opéra public à Venise., toutes deux à l’Archevêché. Un assemblage à première vue baroque, mais qui montre que l’ouverture et la nouveauté demeurent ici le principe, et non le moyen.

Les 6 ans qui se sont écoulés, sont désormais du domaine du mémoriel.

Il y a eu des ratés - par là, on entend de beaux et bons spectacles qui ne s’imposaient pas comme une évidence, un moment d’histoire.

Et d’autres moments qui resteront comme des pierres blanches, caractéristiques de l’époque, installés pour longtemps dans les mémoires de ceux qui le sont croisés.

Moment de partage, pour y revenir, avec une galerie d’une douzaine d’images souvenirs, sélection totalement subjective, bien entendu.

Du premier été, on garde surtout, absolument ébranlé par son intensité, le Jakob Lenz de Wolfgang Rihm, mis en scène par Andrea Breth, et dirigé par Ingo Metzmacher. Georg Nigl y était, au sommet du tourment psychique, tout simplement hallucinant.

Photo © Patrick Berger

Du même été 2019 reste aussi Tosca, mise en scène par Christophe Honoré. Restructurée en passage de témoin d’une diva sur le retour à une jeune cantatrice prête à l’exploit, où le souffle de Daniele Rustioni confortait le tarabiscoté du récit.

Photo © Jean-Louis Fernandez

En 2021, l’événement fut d’abord musical, avec l’appropriation de Tristan et Isolde, par un Simon Rattle poète de la transparence et de la sensualité, portant les amants de Nina Stemme et de Stuart Skelton à l’incendie des amours défaites, là où la modernité appuyée de Simon Stone laminait le Mythe wagnérien jusqu’à le faire descendre dans le métro.

Photo © Jean-Louis Fernandez

Mais le même metteur en scène réussissait à bouleverser avec l’actualité de monde contemporain à travers la création mondiale d’Innocence, de Kaija Saarihao, dont la partition frémissante, exaltée par la baguette de Susanna Mälkki, déversait une sensibilité extrême pour inscrire aussitôt ce chef-d’œuvre au firmament des soirées inoubliables du Festival.

Photo © Jean-Louis Fernandez

En 2022, la Salomé proposée par d’Andrea Breth, naviguant entre post-romantisme poétique et symbolisme en vogue au temps de sa création, passée au filtre d’une modernité disséquant l’œuvre au scalpel, portait une force dramaturgique d’exception. Et imposait Elsa Dreisig comme la princesse lunaire qu’Ingo Metzmacher portait à ses extrêmes possibles.

Photo © Bernd Uhlig

Sujet antique également, mais traité d’une toute autre manière, Le Couronnement de Poppée s’avérait d’une jeunesse sidérante, par la façon qu’a Ted Huffman de porter un théâtre épuré à l’incandescence . Vérité tout aussi explosive du son de Leonardo Garcia Alarcon. Monterverdi neuf comme rarement !

Photo © Ruth Walz

2023 fut l’année de Wozzeck, porté au tournis par Simon McBurney. Simon Rattle jouait Berg avec des rondeurs rares qui contrastaient avec l’incisif d’une production qui écrasait de toute sa violence le pauvre soldat, mais grand diseur, de Christian Gerhaher.

Photo © Monika Rittershau

George Benjamin et Martin Crimp avaient déjà enchanté Aix avec le création mondiale de Written on skin, en 2012. Picture a day like this offrit au Festival une nouvelle création mondiale, sur le thème bouddhique de la recherche d’un bonheur introuvable, qui mène à la connaissance de soi. Marianne Crebassa s’y montrait déchirante

Photo © Jean-Louis Fernandez

Gardons de 2024 un miracle de théâtre musical, avec le couplage des Eight Songs for a Mad King de Peter Maxwell Davies et les Kafka-Fragmente de György Kurtag, où Barry Kosky laissait libre cours à son imagination scénique virevoltante, portée par Johannes Martin Kränzle et Pierre Bleuse, puis au duo inclusif d’Anna Prohaska et de Patricia Kopatchinskaja, tous exceptionnels.

Johannes Martin Kränzle Anna Prohaska Patricia Kopatchinskaja

Photos © Monika Rittershau

Gageons que l'avenir, même sans Pierre Audi, nous apportera son lot de nouvelles splendeurs. C'est la mission du festival d'Aix en Provence

Le Festival d’Aix-en-Provence redonne sa chance à Louise, l’opéra de Gustave Charpentier, en s’appuyant sur une mise en scène dans l’air du temps, et sur l’incarnation captivante du rôle-titre par Elsa Dreisig.

Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

Le répertoire des théâtres lyriques est chose vivante : alors qu’il est basé majoritairement sur l’entretien des œuvres du passé, il évolue de façon sensible avec les modes du temps. Qui aurait parié, il y a 50 ans sur la vague des résurrections de l’opéra baroque, ou sur la vivacité actuelle de la création contemporaine, or elles sont devenues aujourd’hui deux des pôles du Festival d’Aix. Mozart n’y règne plus en maître depuis longtemps - on lui réserve cependant encore un opéra par saison - et il laisse ainsi de la place pour l’ouverture à d’autres époques, à d’autres écoles, ce qui fait la richesse et parfois le surprenant des programmations. Le XX° siècle aura attendu 1960 pour s’y inscrire, avec Poulenc et ses Mamelles de Tirésias. Debussy, Strauss, Stravinsky, Britten ont suivi, et bien d’autres encore, tant ce répertoire est vivant. Il en est pourtant des œuvres qui, célébrées en leur temps, sont proches de la disparition aujourd’hui, et la Louise de Charpentier, créée le 1° février 1900, et à ce titre considérée comme le premier opéra du XX° siècle, en est une, très symptomatique de cette désaffection toujours possible. Un triomphe, durable - un demi-siècle, et puis une lente disparition… Son réalisme social engagé, son côté chromo d’une Butte Montmartre idéalisée, son narratif un rien scandaleux pour l’époque - une jeune fille qui choisit l’union libre et l’indépendance, et crie au final : « ce n’est plus la petite fille au cœur timide et craintif, c’est une femme, au cœur de flamme, qui veut reprendre son amant ! » - firent sa modernité même, et son succès indéniable, avec des milliers de représentations en France et à l’international ! Tout cela a passé depuis, survivant dans un air glorieux, que tout soprano s’est juré de chanter au moins en concert, naguère encore au disque. Et sa musique même, à l’opulence réelle, mais si composée, à la dynamique interne sans dynamique irrésistible, sans vrai allant, n’ont guère aidé à inscrire l’œuvre de Charpentier dans la survivance qui dit les absolus chefs-d’œuvre.

La présenter à Aix fait ainsi œuvre de nécessaire réappréciation. Au moins, pour ne l’avoir plus croisée depuis 18 ans - à Bastille, en 2007 – quand Gérard Mortier se posait en défenseur de l’œuvre déjà sur le chemin de l’oubli - a-t-on pu vérifier en live la valeur de ses propres réserves, construites aussi sur quelques productions naturalistes trop sages.

Mais aujourd’hui, plus question de montrer Louise dans sa théâtralité historico-socialisante. Il faut oser trouver une autre approche pour séduire un public qui la méconnait pourtant en majorité. Le choix de Pierre Audi de confier la narration à Christoph Loy se comprend. Le metteur en scène allemand dont le Trittico puccinien vient de triompher à l’Opéra de Paris sait porter un regard incisif sur les œuvres, et particulièrement sur celles du début du XX° siècle. Et effectivement, il a été percutant. Le splendide décor unique d‘Etienne Pluss est celui d’un majestueux hall d’attente qui pourrait être à l’Hôpital Lariboisière, ou à la Pitié-Salpêtrière, où la mère de Louise a conduit sa fille, repliée sur elle-même, pour des soins qui paraissent nécessaires à ses parents déboussolés face à une jeune adulte qu’on force encore à porter un bavoir, mais qui rêve d’un autre avenir que celui de cousette dans un atelier de la Butte.

Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

La narration ne sera plus dominée par le récit chronologique du livret, mais jouera de l’exposition de ces rêves d’amour et de liberté - fantasmes ou souvenirs, Loy ne sera pas explicite à ce sujet. Mais à la fin de l’acte IV, quand Louise aura choisi la confrontation définitive à son Père dominateur, et semblera vouloir se jeter par l’une des hautes fenêtres derrière lesquelles on apercevait tantôt un jardin, tantôt le profil de la Butte, un court noir total donnera une réponse explicite : on retrouvera la Louise prostrée du début, ressortant de la salle d’opération où le médecin, sosie de son Julien, et qui n’a détecté ni les manières incestueuses du Père, ni la jalousie de la Mère, l’a lobotomisée, offrant au récit une lecture de l’asservissement des femmes du XX° siècle aux idées dominantes sur leur rôle et leur non-liberté de choix. On admet que tout cela est mené de main de maître… et donne un intérêt réel à la soirée.

Musicalement, c’est une autre affaire. Ce n’est pas la battue du maestro Giacomo Sagripanti qu’on mettra en cause, non plus que les capacités de forces vives de l’Opéra de Lyon. On ne peut guère faire mieux. Mais on avoue n’avoir personnellement plus d’affect pour cette partition, dont on ne pense pas qu’une distribution plus équilibrée aurait changé ce ressenti. Assurément, comme pour Pinkerton l’an dernier, Adam Smith est ici le maillon faible. Avec un jeu engagé, trop axé sur son physique, mais une voix mal gérée, à l’expression un peu trainante, à l’aigu incertain, trop poussé pour être séduisante.

Un Père, Nicolas Courjal, aux belles sonorités profondes, à l’investissement théâtral bien partagé entre la fatigue du travailleur et le côté buté du géniteur trop sûr de son pouvoir, mais perdant un rien d’impact dans un vibrato devenu ample. Une mère, Sophie Koch, qui se voudrait de la haute, mais qui ne peut plus guère que crier son désespoir, sans les splendeurs de timbre d’antan, et avec un médium réduit, entre un aigu et un grave devenus raides, ce que compense une tenue restée exemplaire.

Nicolas Courjal Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

La cohorte nombreuse des petits rôles, trognes théâtrales autant que musicales, est parfaitement distribuée. C’est qu’on y croise Annick Massis, Marie-Thérèse Keller, Marion Lebègue, Fréderic Caton…

Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

Reste l’étoile de la représentation, comme toujours étonnante d’investissement : Elsa Dreisig avait étonné dans l’Elvira de Bellini à Paris, subjugué dans la Salomé de Strauss, ici même. Elle captive à passer instantanément de la docile jeune-fille écrasée par son environnement, maltraitée par ses parents, définie par son seul enfermement qui la fait se replier sur elle- même, comme une poupée aux vêtements trop grands, à la jeune femme soudain murie par l’expérience amoureuse, rayonnante, heureuse, comme le clame « Depuis le jour où je me suis donnée ».

Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

Elle investit tout le rôle de sa voix lumineuse, ductile et ardente, et en explore toutes les nuances de la détresse au bonheur. Et s’inscrit sans peine parmi les interprètes instinctives et marquantes du rôle, pour donner enfin le premier rang à la musique, ce qui manque trop souvent par ailleurs.

Aix-en Provence, Théâtre de l’Archevêché, le 11 juillet