Au Festival de Munich, l'été 1978, un Lohengrin, mis en scène par August Everding et Ernst Fuchs, offrait un retour à la tradition décorative, faisant contraste avec l'esprit de modernité scénique de l'époque avec la modernité.

Publié dans Lyrica 47 octobre 1978

Deux reprises de Lohengrin, à deux jours de distance, et dans les 2 capitales wagnériennes de Bavière, Bayreuth et Munich, la proximité géographique et temporelle assez rare pour ne pas aller comparer. D’autant qu’elles affichent le même interprète du Chevalier au cygne : Piotr Beczala, exceptionnel.

Piotr Beczala (Lohengrin) © G.Schied

À Munich, depuis des décennies, c’est plus souvent par la fosse et le plateau vocal que Lohengrin convainc. Ni August Everding qui effaçait en 1978 sa banalité dans le décoratif d’Ernst Fuchs, le pape du réalisme fantastique viennois, ni Richard Jones et Ultz, en 2009, avec la construction du cosy home bavarois d’un couple amené à ne pas durer, n’avaient vraiment marqué. C’est à René Kollo, à Jonas Kaufmann, à Catarina Ligendza, à Anja Harteros qu’on pense d’abord pour évoquer ces époques lointaines.

La production actuelle est l’une des premières voulues par Serge Dorny, en 2022 et ne fait pas vraiment mieux. Elle sacrifie à la mode du moment, qui veut que Lohengrin sorte du peuple, et non d’un lointain royaume inaccessible - Piotr Beczala aura l’air ahuri qui convient en découvrant que c’est lui qui s’y colle, après quelques autres qui ont refusé d’assumer la défense d’Elsa. Cela permet généralement une critique acerbe du rôle de sauveur qui devient rapidement un protecteur / dictateur potentiel. Après tout, c’est d’abord le sujet de Rienzi, fort bien traité, et si Lohengrin est des drames wagnériens le plus proche du premier immense succès de Wagner en 1842, est-ce une raison pour lui appliquer comme ligne directrice ce thème forcément réducteur ? Si Katharina Wagner à ses débuts de metteuse en scène à Budapest le montrait ainsi, Kornel Mundruczo ne tire rien ici de ce parti qu’il n’exploite qu’un instant, laissant, faute de grande idée structurante, sa production se diluer dans le décor de Monika Pormale, un parallélépipède blanc, sans la moindre échappée, avec deux monticules herbeux aux deux angles visibles, portant chacun un arbre chétif.

Le duel Lohengrin Telramund © G.Schied

L’Escaut se résume à un petit plan d’eau enroché, qui masque le trou du souffleur. Côté costumes, signés Anna Axer Fijalkowska, chacun est vêtu très uniformément de blanc, cassé de teintes douces - on ne distingue le roi que par ses lunettes cerclées de noir. Effet de masse, certes, dont le metteur en scène ne tire rien de fort, contrairement à ce qu’avait réalisé Andreas Kriegenburg dans son beau Ring des années 2010, où les « statisten » créaient littéralement une partie de l‘action. Le vide, donc, pas de cygne, pas de miracle, du banal, du terre à terre ! À l’acte II, un grand portail de pierre avec balcon s’intègre à la paroi du fond, précédé d’une cour anglaise invisible avec balustrade, destinée surtout à canaliser les longs cortèges fluides et rapides, qui se forment sous des guirlandes mal tendues. Pour l’action, il faudra surtout compter sur l’Ortrud d’Anja Kampe et le Telrarmund de Wolfgang Koch, en grande forme tous deux, pour que leur formidable duo noir existe. La confrontation qui suivra en fin d’acte sera, elle, lénifiante de placidité, d’autant qu’on s’y ingénie à transformer le héros en pingouin, et l’héroïne en soleil orangé… À l’acte III, après une scène de la Chambre inexistante, où Lohengrin chante « nous sommes seuls » devant tout le chœur présent, le final sera identifié pour longtemps par la très lente descente d’une gigantesque météorite noire qui viendra occuper la majorité de l’espace, lourd symbole d’écrasement, déjà croisé dans d’autres productions récentes d’autres œuvres. Mais l’investir maladroitement pour le Récit du Graal - monter un escalier caché, de profil, c’est redoutable, le descendre c’est pire - pour qu’Elsa y demeure solitaire quand tout le monde finira écroulé au sol restera le seul mystère d’un opéra qu’on en aura privé par ailleurs.

Le récit du Graal © G.Schied

Reste une fois de plus le pan musical pour sauver la soirée. Chance, on retrouve Piotr Beczala, Lohengrin impérial à Bastille voici 2 ans , et tout aussi superbe ; le moelleux du timbre, la beauté des aigus, l’élégance de la ligne, jamais forcée, le chatoiement des couleurs, le legato si parfaitement utilisé, qui accentue le côté mystérieux du personnage, face à une vaillance qui lui est venue peu à peu depuis sa prise de rôle voici bientôt 10 ans, tout est aboutissement, qui fait du ténor polonais le meilleur interprète du rôle aujourd’hui, même s’il n’a pas la poésie rêveuse et introvertie de Jonas Kaufmann naguère.

En revanche avec Rachel Willis-Sørensen, qu’on a vu éclore ici dans l’Elena des Vêpres siciliennes, voici 7 ans, on quitte le domaine de l’exceptionnel. Cette voix aux possibilités énormes, semble ne pas savoir encore parfaitement les utiliser : le chant peut être somptueux, mais il y a toujours ici ou là une petite faiblesse de finition, la tenue d’une phrase, d’un mot qui semblent échapper soudain à la perfection de la ligne, ces petits riens qui effacent la magie de ce qui précède. Manque de discipline instrumentale, de contrôle ? C’est rageant. Guère servie par ses costumes, un sweat-shirt et un pantalon moulants qui mettent en valeur son peu de naturel à jouer, son Elsa imparfaite est une déception à la mesure de ce qu’on y attendait.

Piotr Beczala (Lohengrin) Rachel Willis-Sørensen (Elsa de Brabant) © G.Schied

On a écrit plus haut la forme vocale d’exception d’Anja Kampe et de Wolfgang Koch, qui assurent l’équilibre des enjeux dramatiques. Ce n’est pas le cas du Roi Henri de René Pape, désormais soixantenaire, et qui après 37 ans de carrière a assurer la rigueur les lignes aussi parfaitement qu’autrefois, mais reste néanmoins, côté timbre, le témoin d’un passé somptueux. Le Hérault de Kostas Smoriginas ne manque pas d’impact ni de présence. Les petits rôles sont excellents, et les chœurs sont eux exceptionnels de matière sonore, de cohésion, de subtilité.

Tout cela fait certes un beau Lohengrin de répertoire, mais pas une soirée d’exception, même si Sebastian Weigle s’entend à merveille avec l’orchestre de la Staatsoper et tient ainsi la soirée d’un bout à l’autre avec le sens dramatique requis, après un beau prélude très construit, sinon très signifiant. Cela convainc, assurément, mais cela n’emporte pas dans les sphères de la fascination. Deux jours plus tard, face à l’exceptionnel niveau de ce que fait Christian Thielemann dans la fosse à Bayreuth, on relativisera les qualités de cette direction, achevée, mais pas sidérante.

Pierre Flinois

Munich, Bayerische Staatsoper, le 30 juillet

Archives : Festivals / Munich / Lohengrin au Festival de Munich 1978

En coproduction avec le Festival de Salzbourg, le Salzburger Marionettentheater présente L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky, un enchantement du à la magie des poupées dessinées par Georg Bazelitz, au prodigieux théâtre vocal du récitant Dominique Horwitz, et aux prodiges chambristes des sept instrumentistes menés par le violon endiablé d’Isabelle Faust.

Die Geschichte vom Soldaten (L’Histoire du Soldat)

Le Théâtre des Marionnettes est un incontournable du paysage artistique salzbourgeois. Créé par Anton Aicher en 1913, installé contre le Mozarteum depuis 1971 dans une salle de quelques 300 places d’où il rayonne par une programmation délicieuse qui va de La Flûte enchantée (sur l’enregistrement de Ferenc Fricsay) à l’incontournable Sound of Music de Rodgers et Hammerstein, tube de chaque été, et, depuis 1928, par ses tournées à travers le monde.

Georg Baselitz, le plasticien et peintre star du Néo-expressionisme allemand, aujourd’hui âgé de 87 ans, a eu la chance que dans son enfance, son père construise un castelet dans la demeure familiale. Une façon de survivre. Depuis, il rêvait de dessiner des marionnettes, qui ne soient pas ces jolies figures de tradition exposées dans le Hall de leur royaume à Salzbourg. Marqué par l’enregistrement sonore d’Igor Markevitch avec le récitant de Jean Cocteau, il a eu envie de se confronter à ce mimodrame si particulier de Stravinsky et de Charles-Ferdinand Ramuz, conçu à la fin de la 1° guerre mondiale en Suisse. Un bijou qui revisite le mythe de Faust, avec son pauvre soldat en permission qui vend son violon (son âme en fait) au Diable en échange d’un livre où l’on lit l’avenir. Ce qui lui permettra de devenir riche, de guérir et d’épouser la Fille du roi, mais aussi de finir en Enfer.

Le projet a été un véritable Gesamtkunstwerk (œuvre d‘art totale, selon le terme inventé par Wagner), rassemblant les équipes du Théâtre - ils sont 9 manipulateurs -, les 6 musiciens regroupés autour d’Isabelle Faust, le metteur en scène et créateur des lumières Matthias Bundschuh, le Festival de Salzbourg, la Galerie Thaddeus Ropac, diffuseur des œuvres de Baselitz. Pour un résultat miraculeux de fraicheur et de théâtralité incisive.

Bazelitz a peint ou dessiné les décors très graphiques sur toile qui volent ou papier qu’on déchire, les accessoires (cartes à jouer, livre, violons qui volent) sur du carton,

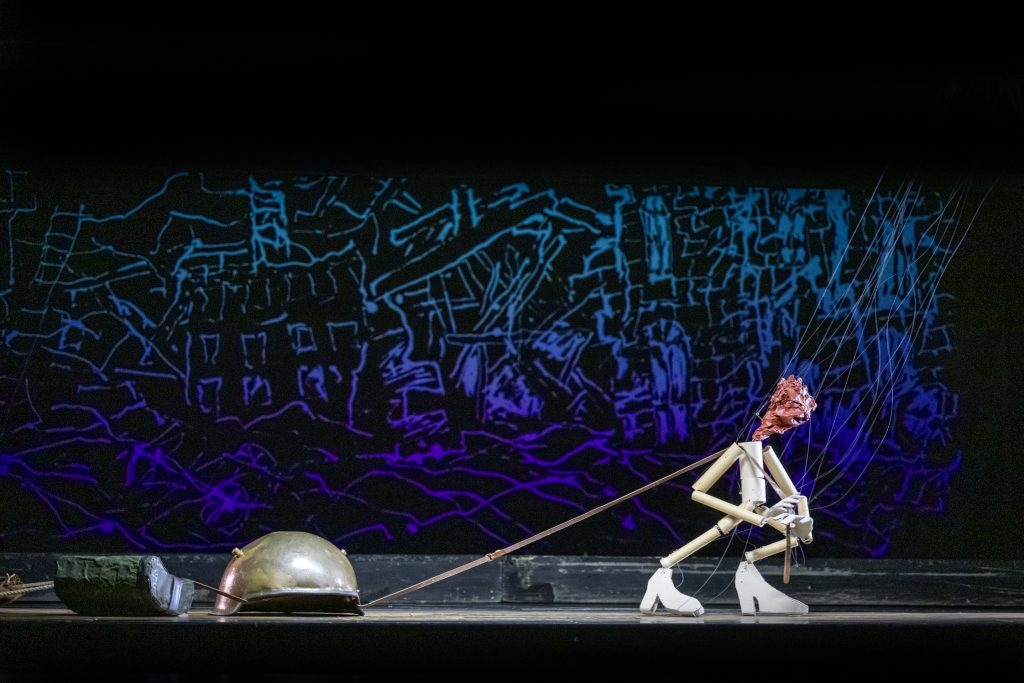

Le soldat © Salzburger Festspiele / Bernard Müller

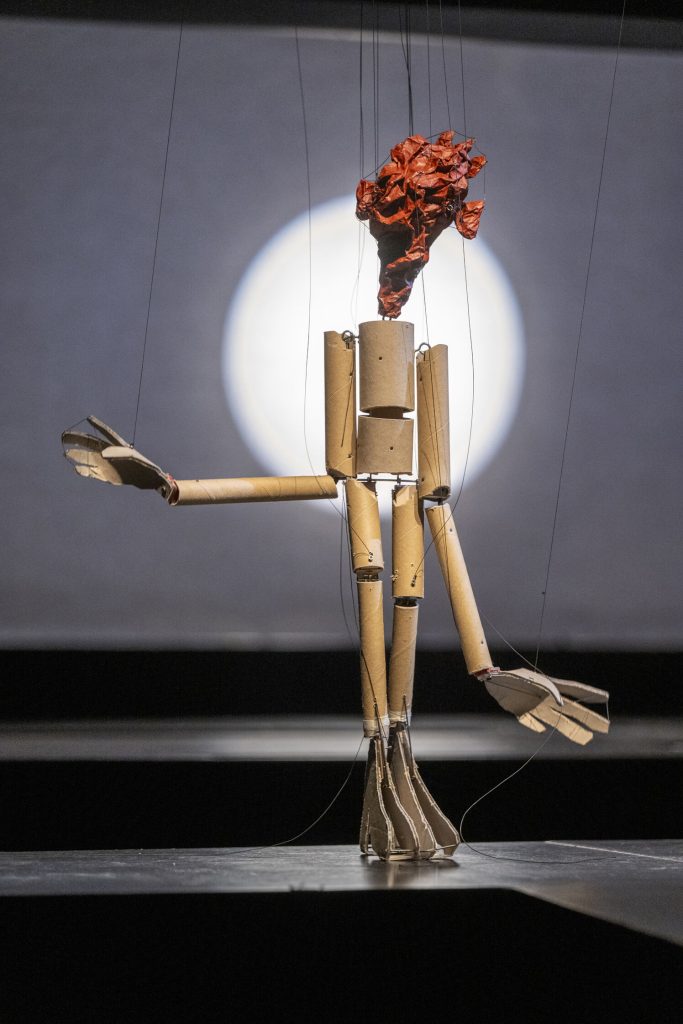

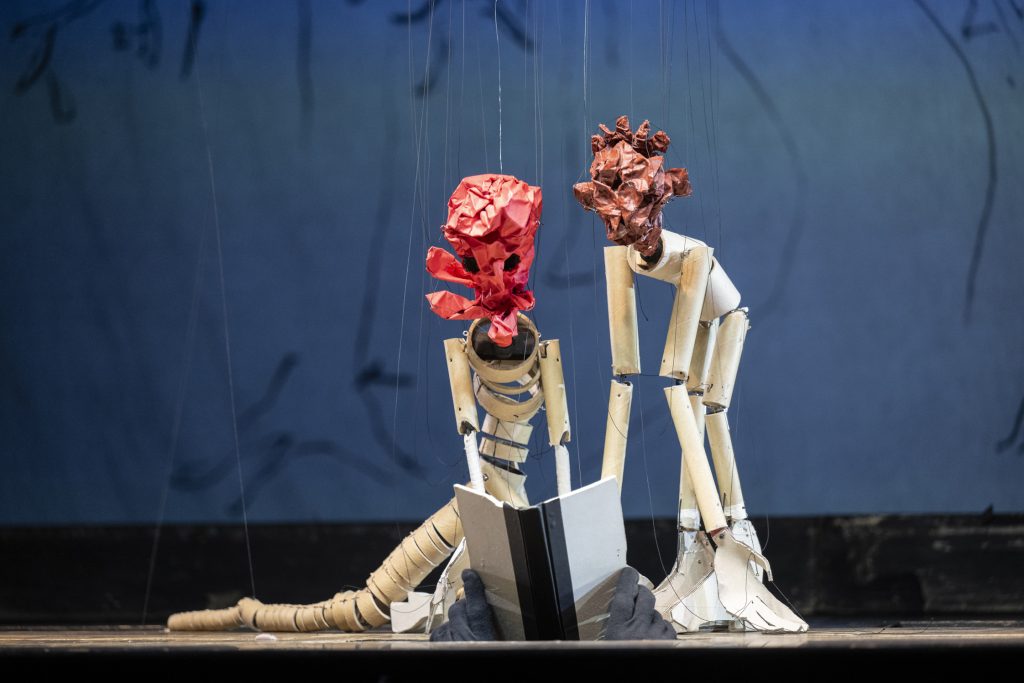

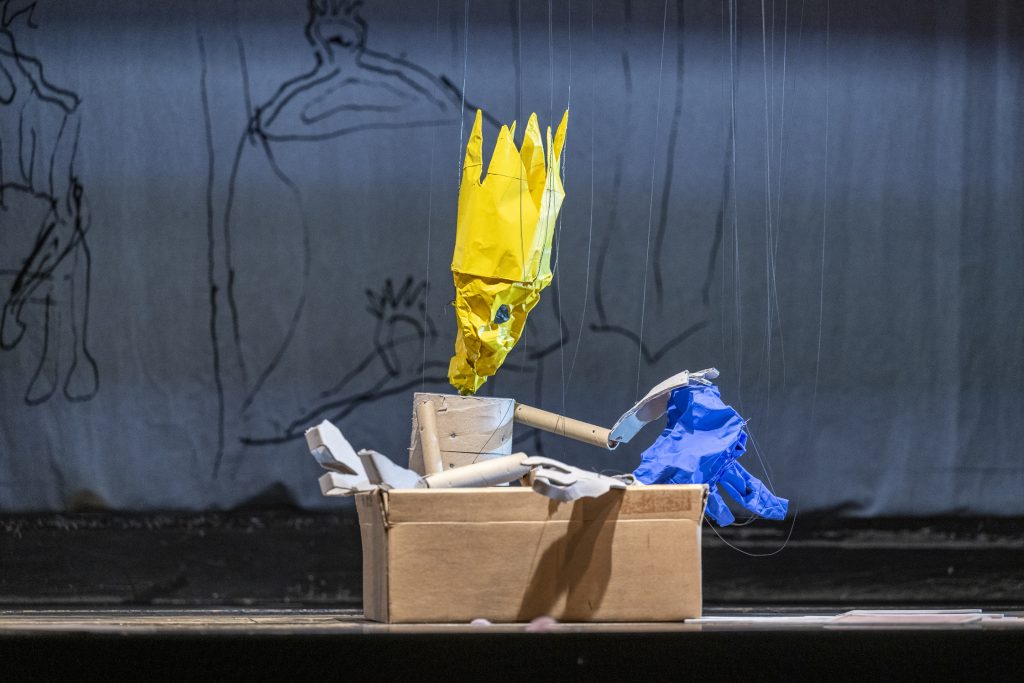

et surtout modélisé les marionnettes, dont les maquettes sont exposées dans le Hall de la Haus für Mozart. Merveilles de délicatesse brute, les marionnettes finalisées par Leonhard Winkler sont faites de bois clair taillé en cylindres (les jambes, les corps), de rondelles, (la queue et le corps du Diable), de plaques découpées en formes de mains, de chaussures

Encore moins réalistes, les têtes sont en matière à modeler, malaxée, sculptée, dont les couleurs vives, le marron pour le Soldat, le rouge pour le Diable, le jaune pour le Roi et sa couronne, le bleu pour sa Fille, identifient les personnages.

L’animation, virtuose, fait le reste, et c’est magique et captivant de vérité.

Devant le castelet, ils sont 7, ou plutôt 1 équipe de chambristes tout aussi virtuoses que les manipulateurs cachés derrière les rideaux noirs : avec la clarinette de Pascal Moragues, le basson de Giorgio Mandolesi, le cornet à pistons de Reinhold Friedrich, le trombone de Ian Bousfield, la contrebasse de Burak Marlali, et les percussions tenues par Raymond Curfs, tous des maîtres, et c’est somptueux.

Comme le violon irrésistible d’Isabelle Faust, qui n’a nul besoin de diriger de l’archet pour assurer les réponses mutuelles, et la cohésion d’un ensemble parfait.

La partition de Stravinsky n’en finit plus de virevolter, de ricaner, et de surprendre encore…

Mais le plus extraordinaire, c’est le 8° larron, un Dominique Horwitz qui cumule les voix du Récitant, du Soldat, et du Diable en un feu d’artifice d’intonations, de timbres, de couleurs aux variations infinies, aussi théâtral (l’ironie mordante, l’empathie) que musical, pour répondre à chaque instrument qu’il côtoie.

Une heure de plaisir infini, de musique endiablée (ah, ces marches, du Soldat fatigué, du Diable triomphant), de ravissement visuel, et de théâtre comme on voudrait le voir réinventé tous les jours. Petite forme ? Certes, mais immense joie.

Un souhait ? Que cette merveille soit reprise à Salzbourg - huit séances, c’est peu, surtout quand le bouche à oreille a fonctionné à fond, enfants et accros de musique se partageant les salles pleines. Et pourquoi pas aussi à Paris lors d’une tournée future - au Théâtre Déjazet ? - puisque Dominique Horwitz est français et peut donc reprendre le texte de Ramuz dans sa langue originale ?

Pierre Flinois

Salzbourg, Marionettentheater, le 3 août 2025

Voir et revoir : c’est trop tard.

Écouter : Pour rêver sur le spectacle, l’enregistrement d’Isabelle Faust et Dominique Horwitz, qui donne le texte en français cette fois, paru en 2021 chez Harmonia Mundi.