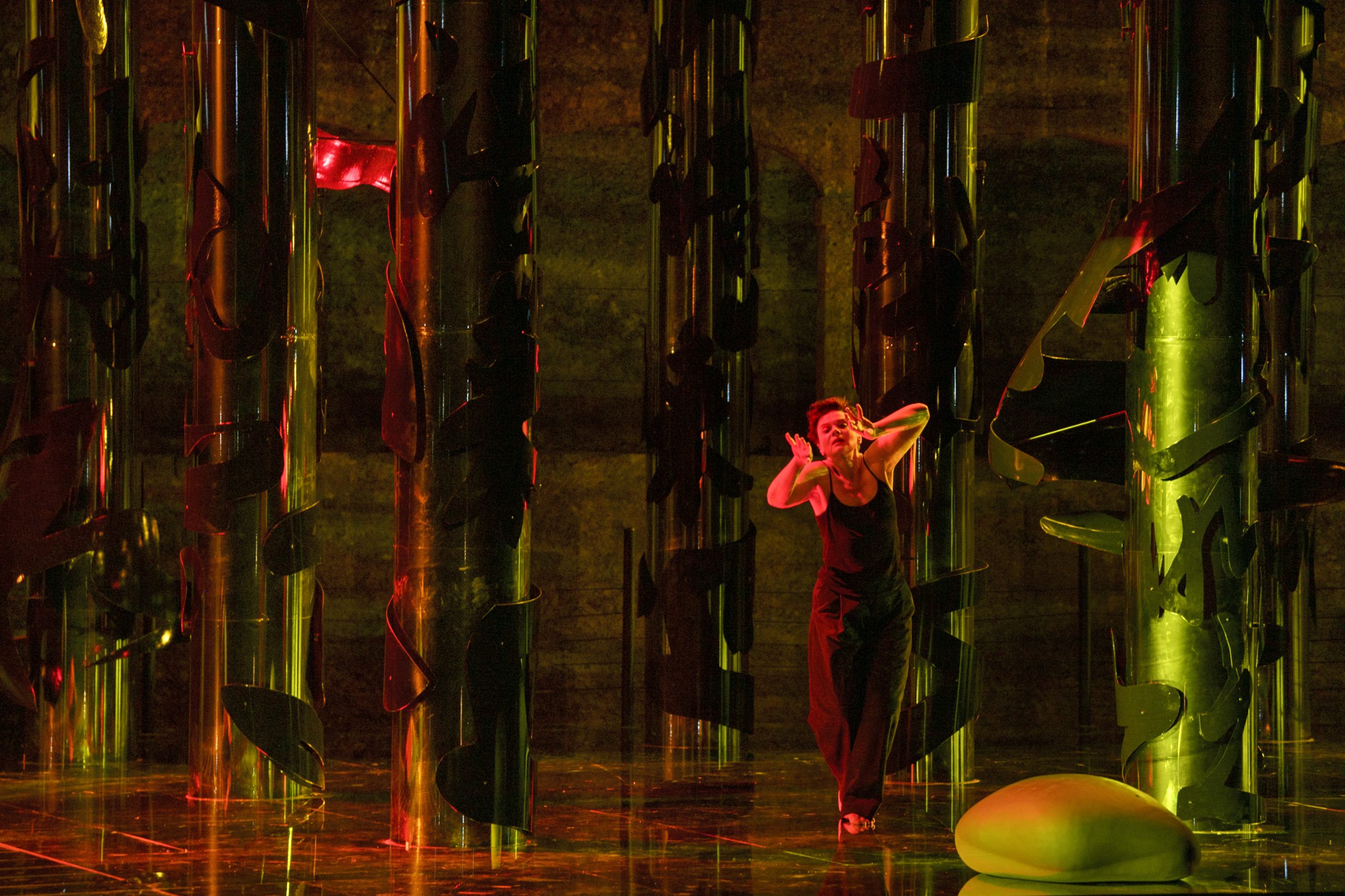

Au Festival d’Opéra de Munich, reprise de la production de l’opéra de Dvorak, signée Martin Kusej, vieille de 15 ans déjà, et qui sert de cadre encore efficace à la Rusalka déchirante et somptueuse d’Asmik Grigoria

Asmik Grigorian (Rusalka) Bayerische Staatsoper © W. Hoesl.

Le Festival d’Opéra de Munich a ceci de particulier qu’il reprend nombre de productions de la saison écoulée, en y ajoutant deux nouveaux titres (cet été, le Don Giovanni de Mozart à la Staatsoper, et la Pénélope de Fauré au Prinzregententheater), ce qui fait que malgré son exceptionnelle qualité, il ne s’inscrit pas - à tort - au même rang de célébrité que ses illustres voisins de Bayreuth et Salzbourg, à deux heures chacun, quand les travaux de la Deutsche Bahn désormais réputée pour ses retards chroniques, les embouteillages des autoroutes en rénovation, ou la perte des bagages à l’aéroport de Munich ne rendent pas la relation incertaine.

On en a du coup oublié que, fondé un an avant Bayreuth, l’été 1875, le Festival fêtait ses 150 ans cet été, sans qu’on en fasse un événement exceptionnel, marqué par une programmation inventée pour l’occasion. La qualité supérieure suffit ici à remplir les salles.

Cet été, on aura préféré les reprises aux deux nouveautés. On ne peut qu’approuver l’installation au répertoire de la Staatsoper de la très rare Pénélope de Fauré, mais la distribution ne comportant qu’un seul chanteur francophone, une hérésie aujourd’hui pour pareil monument de subtilité linguistique, on lui a préféré la reprise de Rusalka, sacrifiant ainsi au culte de la diva. Reprise qui s’est effectivement avérée exceptionnelle, de par la présence d’Asmik Grigorian qui a déjà subjugué Prague, Madrid et Londres dans le rôle de l’ondine amoureuse du prince charmant..

Ce fut l’occasion de croiser une production vieille de presque 15 ans, qui avait fait quelque peu scandale en 2010 ; c’est que Martin Kusej avait traité l’œuvre de Dvorak comme il se doit aujourd’hui, sous le regard du psychanaliste. Pas d’étang, pas de forêt, pas de lune romantique, la Nature est ici renvoyée au grand tableau d’un lac étale glissé entre des monts alpestres : un clin d’œil au naturalisme féérique de l’œuvre, mais figé une fois pour toute comme fond de scène à l'acte I. Au devant, trône le fauteuil de Jezibaba, la réputée sorcière. Mais surtout pas de naïades, ni d’Ondin. Ça, c’était du temps de la production signée Otto Schenk et Günther Schneider-Siemssen, en 1981, avec la radieuse Hildegard Behrens. Pas de conte de fées, donc, mais du sordide : l’Ondin est un maquereau, qui garde ses filles, et les punit en abusant d’elles sexuellement, dans un vaste local en béton, qui surgira des dessous, sinistre malgré quelques divans et coussins posés çà et là. Sa fille préférée, Rusalka, sommeille, indifférente, sur un divan décati.

La lune pour la fameuse Invocation est une boule de verre design qu’elle brisera en la jetant au sol. Pas de transformation physique non plus, hors le mutisme imposé à la nouvelle humaine, et les jambes arquées qu’elle montrera tout l’acte II. Là, au Palais du Prince, érigé selon les règles esthétiques de l’architecture moderne la plus froide, Rusalka subira les avanies du désamour du Prince, qui sautera la princesse étrangère sous ses yeux, ce que le Chœur des invités, ruisselant de blanc lumineux, et portant les dépouilles de biches tués à la chasse, soulignera dans un tableau onirique de toute beauté comme symbole de toutes les violences faites aux femmes. La délaissée ne pourra que se réfugier dans un aquarium - son milieu naturel, telle une Ophélie échappant à la noyade, avant de fuir pour retrouver le dortoir des filles de son monde souterrain, et offrir finalement la mort et son pardon au Prince qui aura enfin ouvert les yeux, dans un duo irradiant.

Asmik Grigorian (Rusalka) Bayerische Staatsoper © W. Hoesl.

La production tient encore parfaitement la scène - à Munich les scandales sont vite digérés - elle semble même presque sage aujourd’hui, et Asmik Grigorian, qui y a déjà endossé le rôle-titre en 2022, fait mieux que s’y intègrer. Avec elle, on oublie les facilités et autres poncifs du metteur en scène, tant elle subjugue, en bête de scène s’exprimant autant par le corps, le visage, le geste que par un chant souverain qui distille une émotion palpable. Et sa sensibilité à fleur de bouche est celle de l’insolence d’un chant naturel et captivant de bout en bout, qui joue avec une sensibilité folle aux couleurs et aux possibilités de son instrument. Ainsi l’Invocation à la lune parait retenue, non démonstrative, mais c’est pour mieux captiver par son mystère et son introversion, faisant oublier le contexte de l’affreux sous-sol où elel est chantée La demande de changement de nature à Jezibaba est d’une délicatesse de suppliante. L’acte qui la veut muette ne perd rien en présence, et le duo final, débordant d’un maelström d’émotions, est bouleversant.

Bref, on ne regarde qu’elle, parce qu’elle transcende la production, mais elle n’écrase pas pour autant ses partenaires, à commencer par l’excellent Prince de Pavol Breslik, au timbre généreux, au legato fort séduisant, dont la douceur mélancolique n’exclut pas un aigu rayonnant, et surtout jamais forcé. Okka von der Damerau est une Jezibaba maternelle plus qu’effrayante, alors que l’Ondin de Christof Fischesser reste une des basses majeures de la maison munichoise. La Princesse étrangère d’Elen Guseva, belle et bien chantante, les délicieux Garde-Forestier et Marmiton de Kevin Conners et Ekaterina Buachidze sont comme les 3 naïades de Mirjam Mesak, Arnhelour Eiriksdottir et Natalie Lewis, irréprochables.

La direction très allante d’Edward Gardner compte aussi beaucoup dans la réussite de la soirée. Certes, on a entendu à l’orchestre des couleurs slaves plus affirmées encore, mais la partition si délicate de Dvorak brille ici de mille feux, tant l'orchestre sent la délicatesse de cette partition et les Chœurs ne sont pas en reste. Une grande soirée.

Asmik Grigorian (Rusalka) Bayerische Staatsoper © W. Hoesl.

Pierre Flinois

Munich, Bayerische Staatsoper, le 29 juillet.

À voir en vidéo : la Rusalka d’Asmik Grigorian, à Madrid, dans la production de Christof Loy, dirigée par Ivor Bolton. DVD Cmajor.

Deux reprises de Lohengrin, à deux jours de distance, et dans les 2 capitales wagnériennes de Bavière, Bayreuth et Munich, la proximité géographique et temporelle assez rare pour ne pas aller comparer. D’autant qu’elles affichent le même interprète du Chevalier au cygne : Piotr Beczala, exceptionnel.

Piotr Beczala (Lohengrin) © G.Schied

À Munich, depuis des décennies, c’est plus souvent par la fosse et le plateau vocal que Lohengrin convainc. Ni August Everding qui effaçait en 1978 sa banalité dans le décoratif d’Ernst Fuchs, le pape du réalisme fantastique viennois, ni Richard Jones et Ultz, en 2009, avec la construction du cosy home bavarois d’un couple amené à ne pas durer, n’avaient vraiment marqué. C’est à René Kollo, à Jonas Kaufmann, à Catarina Ligendza, à Anja Harteros qu’on pense d’abord pour évoquer ces époques lointaines.

La production actuelle est l’une des premières voulues par Serge Dorny, en 2022 et ne fait pas vraiment mieux. Elle sacrifie à la mode du moment, qui veut que Lohengrin sorte du peuple, et non d’un lointain royaume inaccessible - Piotr Beczala aura l’air ahuri qui convient en découvrant que c’est lui qui s’y colle, après quelques autres qui ont refusé d’assumer la défense d’Elsa. Cela permet généralement une critique acerbe du rôle de sauveur qui devient rapidement un protecteur / dictateur potentiel. Après tout, c’est d’abord le sujet de Rienzi, fort bien traité, et si Lohengrin est des drames wagnériens le plus proche du premier immense succès de Wagner en 1842, est-ce une raison pour lui appliquer comme ligne directrice ce thème forcément réducteur ? Si Katharina Wagner à ses débuts de metteuse en scène à Budapest le montrait ainsi, Kornel Mundruczo ne tire rien ici de ce parti qu’il n’exploite qu’un instant, laissant, faute de grande idée structurante, sa production se diluer dans le décor de Monika Pormale, un parallélépipède blanc, sans la moindre échappée, avec deux monticules herbeux aux deux angles visibles, portant chacun un arbre chétif.

Le duel Lohengrin Telramund © G.Schied

L’Escaut se résume à un petit plan d’eau enroché, qui masque le trou du souffleur. Côté costumes, signés Anna Axer Fijalkowska, chacun est vêtu très uniformément de blanc, cassé de teintes douces - on ne distingue le roi que par ses lunettes cerclées de noir. Effet de masse, certes, dont le metteur en scène ne tire rien de fort, contrairement à ce qu’avait réalisé Andreas Kriegenburg dans son beau Ring des années 2010, où les « statisten » créaient littéralement une partie de l‘action. Le vide, donc, pas de cygne, pas de miracle, du banal, du terre à terre ! À l’acte II, un grand portail de pierre avec balcon s’intègre à la paroi du fond, précédé d’une cour anglaise invisible avec balustrade, destinée surtout à canaliser les longs cortèges fluides et rapides, qui se forment sous des guirlandes mal tendues. Pour l’action, il faudra surtout compter sur l’Ortrud d’Anja Kampe et le Telrarmund de Wolfgang Koch, en grande forme tous deux, pour que leur formidable duo noir existe. La confrontation qui suivra en fin d’acte sera, elle, lénifiante de placidité, d’autant qu’on s’y ingénie à transformer le héros en pingouin, et l’héroïne en soleil orangé… À l’acte III, après une scène de la Chambre inexistante, où Lohengrin chante « nous sommes seuls » devant tout le chœur présent, le final sera identifié pour longtemps par la très lente descente d’une gigantesque météorite noire qui viendra occuper la majorité de l’espace, lourd symbole d’écrasement, déjà croisé dans d’autres productions récentes d’autres œuvres. Mais l’investir maladroitement pour le Récit du Graal - monter un escalier caché, de profil, c’est redoutable, le descendre c’est pire - pour qu’Elsa y demeure solitaire quand tout le monde finira écroulé au sol restera le seul mystère d’un opéra qu’on en aura privé par ailleurs.

Le récit du Graal © G.Schied

Reste une fois de plus le pan musical pour sauver la soirée. Chance, on retrouve Piotr Beczala, Lohengrin impérial à Bastille voici 2 ans , et tout aussi superbe ; le moelleux du timbre, la beauté des aigus, l’élégance de la ligne, jamais forcée, le chatoiement des couleurs, le legato si parfaitement utilisé, qui accentue le côté mystérieux du personnage, face à une vaillance qui lui est venue peu à peu depuis sa prise de rôle voici bientôt 10 ans, tout est aboutissement, qui fait du ténor polonais le meilleur interprète du rôle aujourd’hui, même s’il n’a pas la poésie rêveuse et introvertie de Jonas Kaufmann naguère.

En revanche avec Rachel Willis-Sørensen, qu’on a vu éclore ici dans l’Elena des Vêpres siciliennes, voici 7 ans, on quitte le domaine de l’exceptionnel. Cette voix aux possibilités énormes, semble ne pas savoir encore parfaitement les utiliser : le chant peut être somptueux, mais il y a toujours ici ou là une petite faiblesse de finition, la tenue d’une phrase, d’un mot qui semblent échapper soudain à la perfection de la ligne, ces petits riens qui effacent la magie de ce qui précède. Manque de discipline instrumentale, de contrôle ? C’est rageant. Guère servie par ses costumes, un sweat-shirt et un pantalon moulants qui mettent en valeur son peu de naturel à jouer, son Elsa imparfaite est une déception à la mesure de ce qu’on y attendait.

Piotr Beczala (Lohengrin) Rachel Willis-Sørensen (Elsa de Brabant) © G.Schied

On a écrit plus haut la forme vocale d’exception d’Anja Kampe et de Wolfgang Koch, qui assurent l’équilibre des enjeux dramatiques. Ce n’est pas le cas du Roi Henri de René Pape, désormais soixantenaire, et qui après 37 ans de carrière a assurer la rigueur les lignes aussi parfaitement qu’autrefois, mais reste néanmoins, côté timbre, le témoin d’un passé somptueux. Le Hérault de Kostas Smoriginas ne manque pas d’impact ni de présence. Les petits rôles sont excellents, et les chœurs sont eux exceptionnels de matière sonore, de cohésion, de subtilité.

Tout cela fait certes un beau Lohengrin de répertoire, mais pas une soirée d’exception, même si Sebastian Weigle s’entend à merveille avec l’orchestre de la Staatsoper et tient ainsi la soirée d’un bout à l’autre avec le sens dramatique requis, après un beau prélude très construit, sinon très signifiant. Cela convainc, assurément, mais cela n’emporte pas dans les sphères de la fascination. Deux jours plus tard, face à l’exceptionnel niveau de ce que fait Christian Thielemann dans la fosse à Bayreuth, on relativisera les qualités de cette direction, achevée, mais pas sidérante.

Pierre Flinois

Munich, Bayerische Staatsoper, le 30 juillet

Archives : Festivals / Munich / Lohengrin au Festival de Munich 1978

Quatrième et dernière apparition à Bayreuth de la médiocre production de Lohengrin présentée en 2018, reprise en 2019, puis, vu les incidences du Covid sur la programmation, en 2022 seulement. C’est la présence de Christian Thielemann dans l’abîme mystique qu’on applaudit, tant sa direction stupéfiante d’attention et d‘équilibre permet à l’orchestre du Festival d’atteindre des sommets de beauté formelle.

À Bayreuth, une nouvelle production de Lohengrin est annoncée pour 2027, avec pour héros le ténor américain Michael Spires - qui y chante cet été Siegmund et Walther. En attendant, le Festival propose pour la quatrième et dernière fois la reprise de la médiocre production de Yuval Sharon, créée en 2018, reprise en 2019, puis ,vu les incidences du Covid sur la programmation, en 2022 seulement.

Ce n’est assurément pas pour la revoir qu’on revenait à Bayreuth cet été, mais bien pour ce qu’on espérait entendre surgir de l’abîme mystique, ainsi que pour la première apparition d‘Elza van den Heever sur la Colline verte, que l’on pourra réentendre en Sieglinde et dans la IX° Symphonie de Beethoven l’été prochain.

La production, assurément, n’a pas changé. Elle ne dérange en fait que ceux qui cherchent en sus d’une direction d’acteur d’exception, un travail sur le sous-texte, les contenus possibles, les éclairages révélateurs, en parallèle au respect de ce que disent la partition et l’esprit de l’œuvre, tout ce qui peut faire la richesse (mais aussi hélas, l’impasse) du travail de mise en scène contemporaine. Katharina Wagner n’avait pas fait le meilleur choix à l’époque, mais suite au retrait d’Alvis Hermanis du projet initial, Sharon n’était qu’un remplaçant de quasi-dernière heure.

Les idées fortes de son projet ? La maltraitance faite aux femmes, vue de façon simpliste : Elsa de Brabant, déjà ligotée à son apparition devant le Roi, bientôt menée au bûcher,

est certes libérée par l’arrivée du héros de son rêve, mais pour être à nouveau entravée, au duo de la chambre, lourd symbole de la domination autoritaire d’un mari qui ne veut pas d’une femme libre.

La société ne fait guère mieux avec ses suivantes au cortège nuptial, par ailleurs d’une pauvreté scénique aussi répétitive que désespérante. Et puisqu’il faut bien une idée «éclairante», Sharon avait repris celle décorateur Neo Rauch qui, à l’écoute du Prélude, avait eu la vision d’un pylône électrique dans un paysage bleuté. Nous voilà donc avec une panne générale d’électricité en Brabant, que l’ingénieur Lohengrin vient réparer en atterrissant avec son drone en forme d’albatros en plastique blanc, au sommet d’un transformateur dont les grands isolateurs sont tombés au sol… Tous les personnages sont pourvus d’ailes de coléoptères (une mutation génétique ?), et puisqu’on est à Anvers, tous portent des cols blancs façon Tableaux hollandais du XVII° siècle (le Roi a droit à de la dentelle froufroutante, Lohengrin à une fraise pour son mariage), qui permettent de les distinguer un peu dans la pénombre. Le peuple porte bonnet, les coiffures des grands sont poudrées de gris, et Ortrud a un sac à main chic… Ajoutons l’apparition finale de Gottfried, le frère d’Elsa, en Petit bonhomme vert Cetelem, parfaitement risible.

Et pour ce qui est de l’action du drame wagnérien ? Le combat dans les airs qui s’achève vite au sol, est du plus haut grotesque, la première scène de l’acte II, si dramatique est d’un noir tel qu’on n’en distingue rien, sauf la tour d’Elsa au loin, devant des belles aquarelles de ciels bleus profonds et tourmentés. Et on finira par le départ prosaïque du héros sans aucun mystère, laissant derrière lui un cadavre et deux femmes défaites, et un Brabant sans avenir clair. Rien à attendre de tout cela, tant Sharon s’était révélé un piètre meneur de foules, et un directeur d’acteurs d’une parfaite platitude. L’œil se contente donc de l‘esthétique néo-surréaliste du tandem Rosa Loy et Neo Rauch, que le public a huées aux saluts, prenant sans doute la costumière et le décorateur pour le metteur en scène qui, lui, ne s’est pas même déplacé à Bayreuth cet été … Du bleu partout, sauf pour la chambre des jeunes mariés qui éclate d’orange,

Bayreuther Festspiele © EnricoNawrath-press

des espaces monumentaux mal utilisés… une forme de banalisation visuelle façon BD de Science Fiction des années 40-50, sans les moyens technologiques du cinéma.

Reste donc à se tourner vers la fosse, où Christian Thielemann revient après deux ans d’absence à Bayreuth, et c’est le point incontestable de cette soirée de première d’une série de quatre représentations

Dès le Prélude, le chef prend son temps, très attentif à sculpter le son, admirablement structuré, équilibré, jamais forcé. Et ce qui frappe, c’est ici la retenue, le refus de l’éclat gratuit, ce sans jamais rien perdre de la dynamique de la partition, ce qui sera la grande leçon de la soirée, particulièrement à l’acte II où, tenant compte du fait que l’Ortrud de Miina-Liisa Värelä n’est guère en voix, il façonne un univers orchestral global comme suspendu dans l’éther, même quand la partition gronde au duo de Telramund et Ortrud, où à l’affrontement des deux femmes en chemin vers les noces. Une leçon aussi stupéfiante de sensibilité dramatique que de poésie frémissante !

C’est aussi l’occasion d’apprécier le travail de Thomas Eitler de Lint, qui a pris cet été la succession d’Eberhard Friedrich, le chef des Chœurs qui les dirigeait depuis 2000, et qui a su conserver leur tradition d’excellence. Malgré une réduction des effectifs d’une vingtaine de solistes, annoncée l’an dernier, et quelques - rares - décalages, la qualité demeure, éblouissante : précision, lisibilité, cohérence, et présence vocale magistrale, qui compense leur pauvre utilisation dramatique sur le plateau.

Thielemann aura donc dirigé les quatre années de cette production, tandis que la distribution a été entièrement renouvelée ; on retrouve d’abord le Lohengrin de Piotr Beczala, entendu 2 jours plus tôt à Munich, sans que la voix accuse ici la moindre fatigue, hors un court instant moins bien projeté aux Adieux. Elle semble même plus libre, plus assurée encore qu’à Munich, question d’entente avec le chef, car il reprend ici un spectacle où, plutôt prudent en 2018, il avait trouvé ses marques, tant son timbre velouté et son legato parfait se trouvent à l’aise dans la battue de Thielemann, qui semble désormais très attentive à ses chanteurs. Et le personnage est autrement présent, dans une production qu’il connaît de fait bien, même s’il l’a laissée entretemps à Klaus Florian Vogt, qui chante désormais Siegfried.

Face à cet idéal, Elza van den Heever, forte de ses récentes prestations de « grand soprano lyrique » qui ont ébloui Baden-Baden (l’Impératrice et la Chrysothemis de Strauss), Paris (La Vestale), Milan et Paris au TCE (Sieglinde), New-York (Salomé) a la voix idéale pour Elsa, qu’elle a déjà chantée entre autres à Vienne et à Frankfort. La stabilité et la tenue de la ligne de chant, d’une sureté à toute épreuve, le timbre lumineux et chaleureux, la gestion instrumentale du son, faite pour s’intégrer à celui de l’orchestre, sont ici d’une rare beauté.

Un petit regret, le personnage, pris dans les rets de la production qui a si peu de contenu psychologique, exprime trop peu d’émotion, d’autant qu’à jouer le jeu de la victime, elle donne à la prière et à la scène du balcon une forme de naïveté qui ne sied pas à une princesse même malmenée. Espérons qu’elle se soit libérée aux représentations suivantes comme elle le fait à l’acte III.

Olafur Sigurdarson campe un Telramund puissant, et bûté, tandis que Miina-Liisa Värelä passe étonnamment à travers Ortrud sans marquer vraiment ni vocalement, ni théâtralement.

Andreas Bauer Kanabas, qui remplace au pied levé Mika Kares, malade, le fait d’un timbre profond, majestueux et fortement coloré, peu importe que la voix bouge un peu. Enfin Michael Kupfer-Redecky compose un Hérault parfaitement adéquat.

Pierre Flinois

Bayreuth, Fespielhaus, le 1° août

Voir la captation de 2018 : Christian Thielemann, Yuval Sharon, Piotr Beczala, Anja Harteros, Thomas Konieczny, Waltraud Meier, Georg Zeppenfeld. DG - 2 DVD 00044007356166

Si le Festival de Salzbourg, c'est avant tout de grands spectacles et concerts, à l'échelle de la réputation du lieu, on y trouve, plus rares, plus intimes, des évènements autrement ramassés, dans leur rapport aux lieux, dans leur ampleur même, et leur impact, moins grandiose, pas moins prenant. On en a croisé deux, vrais moments d’exception, dont la brièveté - à peine une heure - n’est pas la moindre des qualités, pour célébrer le trio Schönberg, Webern et Mahler, ainsi que Stravinsky, vraies sources d’un plaisir infini.

One morning turns into an eternity

À commencer par celui monté par Peter Sellars et Esa-Pekka Salonen à la Felsenreitschule, qui associe l’explosif Erwartung d’Arnold Schönberg, les Cinq pièces pour orchestre op.10 d’Anton Webern, si apaisées et Der Abschied, le sublime sixième et dernier mouvement de Das Lied von der Erde de Gustav Mahler. Trois « pierres blanches » des révolutions musicales des années 1908 à 1913 à Vienne, proposées ici dans une continuité inédite qui dit l’attente, puis l’acceptation de la mort, de l’éternité qui s’impose toujours avec elle, en une fresque intense qui s’inscrit parmi les plus beaux spectacles du metteur en scène américain, qui retrouve ici sa veine créative la plus exaltante.

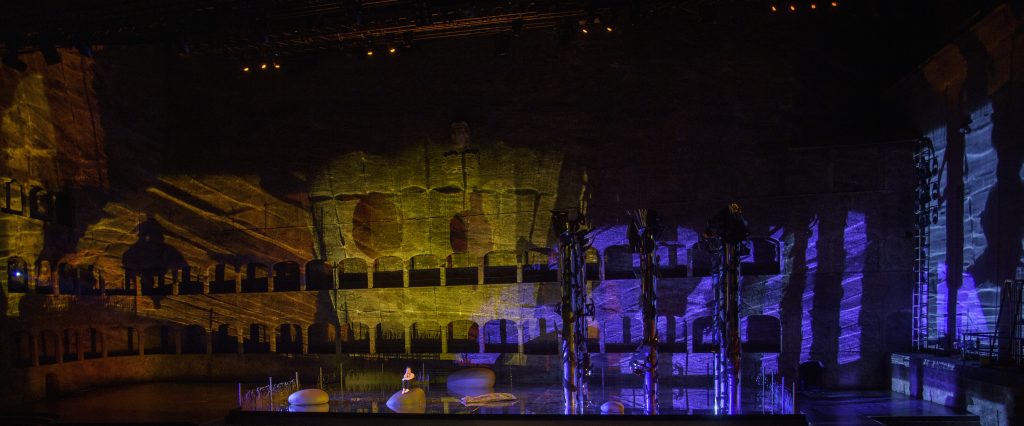

En pénétrant dans le Manège aux chevaux, le regard est happé par la présence à cour de 9 totems posés sur un immense sol de miroirs : minces cylindres d’inox brillant, ornés d’ailerons pivotants, et de projecteurs qui avant même le début du spectacle transforment le fameux mur de fond de scène et ses niches baroques en un enchantement de reflets lumineux diffractés dans tout l’espace.

Photo P. Flinois

Trois gros galets gris mat et une aire de jeu limitée par des torsades de cables barbelés complètent le dispositif, signé du vieux et meilleur complice de Sellars, George Tsypin. On se souvient encore de l’éblouissant décor de bois flottant au dessus du plateau du Saint François d’Assise de Messiaen, en 1992, magnifiant lui aussi les incroyables potentialités d’un lieu, qui n’en finit pas d’émerveiller, pour autant qu’on sache intégrer sa puissance expressive propre à ce qu’on y montre. C'est bien le cas ici.

Et pour exalter ces potentialités, Sellars a fait appel à un autre vieux complice, lui aussi du Saint François précité, James F. Ingalls, qui a récemment enchanté la scène du Jeu de paume au Festival d’Aix-en-Provence pour l’hypnotique The nine jewelled Deer de Ganavya Doraiswamy et Sivan Eldar (voir Opéra-Magazine de septembre). Il applique ici parfaitement un aphorisme de Bob Wilson, décédé 2 jours plus tôt, à qui la soirée est dédiée par le Festival : « La lumière est ce qui crée l’espace ». On ne peut mieux dire devant pareille fête visuelle.

Une femme à la courte chevelure de jais, pieds nus, bustier et pantalon noirs, se glisse entre les galets jusque devant la forêt de cylindres, liane vive, tous sens dehors : c’est Ausrine Stundyte, qui a retrouvé une fraicheur vocale un peu perdue, ici même, l’été 2024, entre cris et stridences audibles dans L’idiot de Mieczyslaw Weinberg. C’est la Femme qui attend, choquée, désespérée par la disparition de son amant qu’elle devait retrouver dans la forêt. Deux hommes jettent soudain à ses pieds un sac mortuaire, qui pourrait contenir les restes de l’être aimé, ce qu’elle se gardera de vérifier, pour garder l’espoir, ressasser la jalousie, l’amour trahi, en un dialogue obstiné et interrogatif à une seule voix, celle de qui se refuse au fait perdu dans son délire : car c’est elle qui a tué l’infidèle. Les vertiges de la folie qui vient sont alors la réponse finale, avant qu’elle ne disparaisse dans l’ombre avec le sac funèbre qu’elle porte à moitié.

Ausrine Stundyte © Salzburger Festspiele / Ruth Walz

Formidablement modelée par un Sellars à son meilleur comme créateur de densité scénique et de geste qui se fait forme et dessin, l’actrice est d’une incroyable mobilité, de corps, de visage, expansive ou ramassée, comme quand elle se pose sur un rocher, telle Ariane attendant Thésée. La chanteuse a retrouvé ce rien de souplesse, de stabilité, de ductilité, de mordant, qui manquaient un peu l’été dernier.

Et le folie de son Attente s’impose aisément sur le tapis sonore des Wiener Philharmoniker, qui murmurent de tous leurs instruments, d’absolues merveilles quasi-chambristes, ce d’autant plus qu’Esa-Pekka Salonen joue la tradition d’un son viennois aussi séduisant que chaleureux, plutôt que celle, froide, coupante parfois, des conceptions de l’œuvre plus engagées dans la modernité.

Les 5 pièces de Webern passent alors comme un instant de respiration, purement orchestrale, d’apaisement, telle une métaphore de l’évolution de la Femme. Une autre s’est introduite dans la forêt pendant que la première s’effaçait. Une autre, mais la même aussi, plus apaisée, moins tendue, moins torturée : la mezzo Fleur Barron, qui remplace presque au pied levé Wiebke Lehmkuhl empêchée. Longue robe noire, longue chevelure, noire aussi, calme, domination du propos, avançant vers la libération finale.

Sellars écrit inviter le spectateur à « un voyage introspectif, où le chagrin et la rage cèdent la place à la révélation et à la transcendance ». C’est bien cela qu’on ressent. Mais tout n’est-il pas qu’illusion ? Il confirme en faisant projeter un moment l’image d’une niche lumineuse contenant quelques vases vus à contre jour : le mythe de la caverne, qui vient souligner l’impossibilité à dire, à percevoir, le réel. Qui part ? Qui meurt ? Mahler lui-même, avec les poèmes traduits par Hans Bethge, laisse la porte ouverte…Mais sa partition porte son infinie consolation/acceptation – comment ne pas citer le déchirant solo de flûte de Karkheinz Schütz ? - La chanteuse, corps moins ductile, moins frénétique, beau timbre, voix longue, expressive, mais pas totalement marquante - on en a connu tant d’immenses en cet Adieu - va porter elle aussi ce renoncement - « Alle Sehnsucht will nun traümen (Tout désir va désormais être rêve) chante t-elle - dont l’orchestre va de toutes ses caresses et rutilances tracer le cheminement vers cette fin qui dit le devenir éternel. « Ewig ! Ewig ! (Eternellement) ». Irrésistible à nouveau. On peut trouver la conception globale d’un esthétisme forcené, certes, mais elle est d’une sensibilité saisissante, ce qu’à visiblement partagé un public conquis.

Pierre Flinois

Salzbourg, Felsenreitschule, le 2 août 2025

Voir ou revoir : Salzbourg, Felsenreitschule, les 10, 15 et 18 août.

Le Festival d’Aix-en-Provence redonne sa chance à Louise, l’opéra de Gustave Charpentier, en s’appuyant sur une mise en scène dans l’air du temps, et sur l’incarnation captivante du rôle-titre par Elsa Dreisig.

Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

Le répertoire des théâtres lyriques est chose vivante : alors qu’il est basé majoritairement sur l’entretien des œuvres du passé, il évolue de façon sensible avec les modes du temps. Qui aurait parié, il y a 50 ans sur la vague des résurrections de l’opéra baroque, ou sur la vivacité actuelle de la création contemporaine, or elles sont devenues aujourd’hui deux des pôles du Festival d’Aix. Mozart n’y règne plus en maître depuis longtemps - on lui réserve cependant encore un opéra par saison - et il laisse ainsi de la place pour l’ouverture à d’autres époques, à d’autres écoles, ce qui fait la richesse et parfois le surprenant des programmations. Le XX° siècle aura attendu 1960 pour s’y inscrire, avec Poulenc et ses Mamelles de Tirésias. Debussy, Strauss, Stravinsky, Britten ont suivi, et bien d’autres encore, tant ce répertoire est vivant. Il en est pourtant des œuvres qui, célébrées en leur temps, sont proches de la disparition aujourd’hui, et la Louise de Charpentier, créée le 1° février 1900, et à ce titre considérée comme le premier opéra du XX° siècle, en est une, très symptomatique de cette désaffection toujours possible. Un triomphe, durable - un demi-siècle, et puis une lente disparition… Son réalisme social engagé, son côté chromo d’une Butte Montmartre idéalisée, son narratif un rien scandaleux pour l’époque - une jeune fille qui choisit l’union libre et l’indépendance, et crie au final : « ce n’est plus la petite fille au cœur timide et craintif, c’est une femme, au cœur de flamme, qui veut reprendre son amant ! » - firent sa modernité même, et son succès indéniable, avec des milliers de représentations en France et à l’international ! Tout cela a passé depuis, survivant dans un air glorieux, que tout soprano s’est juré de chanter au moins en concert, naguère encore au disque. Et sa musique même, à l’opulence réelle, mais si composée, à la dynamique interne sans dynamique irrésistible, sans vrai allant, n’ont guère aidé à inscrire l’œuvre de Charpentier dans la survivance qui dit les absolus chefs-d’œuvre.

La présenter à Aix fait ainsi œuvre de nécessaire réappréciation. Au moins, pour ne l’avoir plus croisée depuis 18 ans - à Bastille, en 2007 – quand Gérard Mortier se posait en défenseur de l’œuvre déjà sur le chemin de l’oubli - a-t-on pu vérifier en live la valeur de ses propres réserves, construites aussi sur quelques productions naturalistes trop sages.

Mais aujourd’hui, plus question de montrer Louise dans sa théâtralité historico-socialisante. Il faut oser trouver une autre approche pour séduire un public qui la méconnait pourtant en majorité. Le choix de Pierre Audi de confier la narration à Christoph Loy se comprend. Le metteur en scène allemand dont le Trittico puccinien vient de triompher à l’Opéra de Paris sait porter un regard incisif sur les œuvres, et particulièrement sur celles du début du XX° siècle. Et effectivement, il a été percutant. Le splendide décor unique d‘Etienne Pluss est celui d’un majestueux hall d’attente qui pourrait être à l’Hôpital Lariboisière, ou à la Pitié-Salpêtrière, où la mère de Louise a conduit sa fille, repliée sur elle-même, pour des soins qui paraissent nécessaires à ses parents déboussolés face à une jeune adulte qu’on force encore à porter un bavoir, mais qui rêve d’un autre avenir que celui de cousette dans un atelier de la Butte.

Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

La narration ne sera plus dominée par le récit chronologique du livret, mais jouera de l’exposition de ces rêves d’amour et de liberté - fantasmes ou souvenirs, Loy ne sera pas explicite à ce sujet. Mais à la fin de l’acte IV, quand Louise aura choisi la confrontation définitive à son Père dominateur, et semblera vouloir se jeter par l’une des hautes fenêtres derrière lesquelles on apercevait tantôt un jardin, tantôt le profil de la Butte, un court noir total donnera une réponse explicite : on retrouvera la Louise prostrée du début, ressortant de la salle d’opération où le médecin, sosie de son Julien, et qui n’a détecté ni les manières incestueuses du Père, ni la jalousie de la Mère, l’a lobotomisée, offrant au récit une lecture de l’asservissement des femmes du XX° siècle aux idées dominantes sur leur rôle et leur non-liberté de choix. On admet que tout cela est mené de main de maître… et donne un intérêt réel à la soirée.

Musicalement, c’est une autre affaire. Ce n’est pas la battue du maestro Giacomo Sagripanti qu’on mettra en cause, non plus que les capacités de forces vives de l’Opéra de Lyon. On ne peut guère faire mieux. Mais on avoue n’avoir personnellement plus d’affect pour cette partition, dont on ne pense pas qu’une distribution plus équilibrée aurait changé ce ressenti. Assurément, comme pour Pinkerton l’an dernier, Adam Smith est ici le maillon faible. Avec un jeu engagé, trop axé sur son physique, mais une voix mal gérée, à l’expression un peu trainante, à l’aigu incertain, trop poussé pour être séduisante.

Un Père, Nicolas Courjal, aux belles sonorités profondes, à l’investissement théâtral bien partagé entre la fatigue du travailleur et le côté buté du géniteur trop sûr de son pouvoir, mais perdant un rien d’impact dans un vibrato devenu ample. Une mère, Sophie Koch, qui se voudrait de la haute, mais qui ne peut plus guère que crier son désespoir, sans les splendeurs de timbre d’antan, et avec un médium réduit, entre un aigu et un grave devenus raides, ce que compense une tenue restée exemplaire.

Nicolas Courjal Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

La cohorte nombreuse des petits rôles, trognes théâtrales autant que musicales, est parfaitement distribuée. C’est qu’on y croise Annick Massis, Marie-Thérèse Keller, Marion Lebègue, Fréderic Caton…

Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

Reste l’étoile de la représentation, comme toujours étonnante d’investissement : Elsa Dreisig avait étonné dans l’Elvira de Bellini à Paris, subjugué dans la Salomé de Strauss, ici même. Elle captive à passer instantanément de la docile jeune-fille écrasée par son environnement, maltraitée par ses parents, définie par son seul enfermement qui la fait se replier sur elle- même, comme une poupée aux vêtements trop grands, à la jeune femme soudain murie par l’expérience amoureuse, rayonnante, heureuse, comme le clame « Depuis le jour où je me suis donnée ».

Festival d'Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus

Elle investit tout le rôle de sa voix lumineuse, ductile et ardente, et en explore toutes les nuances de la détresse au bonheur. Et s’inscrit sans peine parmi les interprètes instinctives et marquantes du rôle, pour donner enfin le premier rang à la musique, ce qui manque trop souvent par ailleurs.

Aix-en Provence, Théâtre de l’Archevêché, le 11 juillet