Festival de Salzbourg 2025. Une Maria Stuarda mortelle … d’ennui.

Au festival de Salzbourg, l’échec cuisant, scénique autant que vocal, de Maria Stuarda, incapable de convaincre de la magie de la partition de Donizetti.

Cherchez dans les archives, Salzbourg n’a pas de tradition belcantiste. Certes, Don Pasquale était de la première saison italienne du Festival, en 1931, avec le Barbier de Séville. Claudio Abbado avait fait sien le second, en 1968/ 69, un triomphe, filmé en studio. Riccardo Muti avait fait de même avec le premier, en 1971/72, pour ses débuts lyriques in loco - on le vit, c’était un délice, Corena, Panerai, Bottazzo et Sciutti, et le jeune prodige de la baguette de 31 ans, excusez du peu ! Deux exceptions, brillantes, dans l’esprit de l’époque, car le Festival était resté à l’écart des redécouvertes de ce répertoire aux années 50 à 70, ignorant la génération des Callas - que Karajan avait pourtant dirigée dans Lucia, à Milan, à Berlin, à Vienne - Gencer, Sutherland, Caballé. Il ne sut pas plus exploiter l’étoile d’Edita Gruberova, dans cette veine qui faisait d’elle une reine, à Munich, à Vienne. Depuis, hors quelques rares concerts comme la récente Favorite avec Elina Garança, seule Cecilia Bartoli a ouvert l’éventail, en son Festival de Pentecôte, en imposant Norma, Don Pasquale, et quelques Rossini, pas forcément repris l’été.

Et voici que Markus Hinterhäuser inscrit au programme 2025 la Maria Stuarda de Donizetti. Effort louable, mais qui ne s’imposait pas, quand on n’a plus les voix pour l’interpréter au niveau d’exception de Salzbourg. Anna Netrebko et Garança s’affrontant en Anna Bolena, c’était - au Met - il y a 15 ans déjà. Elles sont allées toutes deux depuis vers d’autres répertoires.

Aujourd’hui, c’est Lisette Oropesa qu’on programme partout dans ce chant orné, mais à tort et à travers, hélas ! Belle interprète certes, fort jolie voix, très bien tenue, techniquement parlant, mais qui n’a ni les emportements, ni les « tripes », pour ces rôles de défonce vocale et de folie théâtrale ravageuse que sont les grands Bellini et autres Donizetti ; on l’a vérifié à Bastille, avec Les Puritains récemment. Trop sage, pas assez folle ! Alors lui confier les accents de la Reine d’Écosse, le Figlia impura di Bolena, le Vil bastarda, qui demandent d’abord de l’expression, quelle impasse ! On le constatera tout au long, sa Maria Stuarda ne décolle pas, même pour les instants d’émotion pure de l’acte final (Deh ! Tu di un’umile preghiera…), élégants, oui, mais ni racés, ni saisissants. On restera définitivement dans la joliesse, et non dans l’ardeur et l’étreignant.

Pour Elisabeth, la jalouse, c’est pire : Oropesa sait ce qu’est le bel canto, Kate Linsdsey n’en a l’idée ni du style, ni des appuis, ni des couleurs. Elle chante sur ses limites en permanence, y perdant le poids naturel de son timbre chaleureux, qui convainquait l’an dernier dans un beau Nicklausse ici-même.

Quand ce sont le Leicester de Bekhzod Davronov, beau ténor à la grâce vocale réelle, et le Talbot d’Aleksei Kulagin, au baryton phrasant noble, qui offrent le meilleur de la soirée en matière de style, on saisit l’ampleur du malaise – d’autant que si l’Anna de Nino Gotoshia est plus que probe, le Cecil de Thomas Lehman manque lui de profondeur.

Contraint par les limites de l’équipe vocale, Antonello Manacorda n’a aucune âme qui chante à faire résonner dans l’orchestre. Qui a beau être Vienne, et magnifique de son, et jouer l’esthétisme de la partition, le drame qui couve de la confrontation à l’échafaud, reste absent.

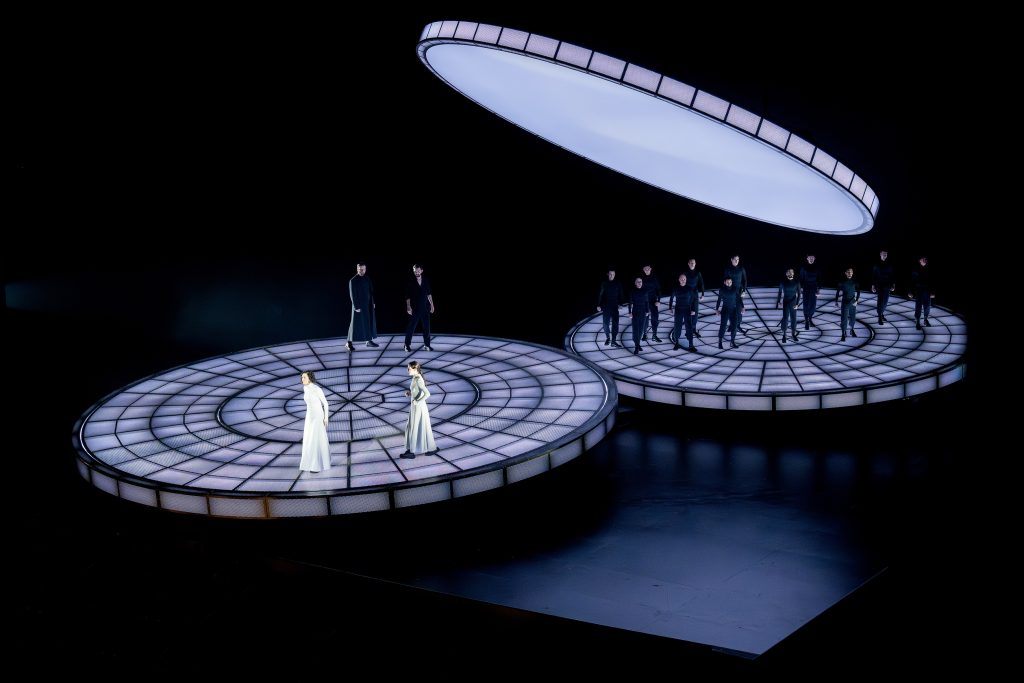

Pouvait-on au moins se réfugier dans les beautés d’un spectacle à faire rêver ? Las, l’art scénique, très contant ,d’Ulrich Rasche consiste à construire des tournettes inclinées qui pivotent au dessus du plateau : on l’a appris par son Elektra à Genève. Si prouesse il y a alors, c’est bien que solistes, et corps de ballet (de la Salzburg Experimental Academy) - un apport du metteur en scène, pas du compositeur - arrivent en permanence à trouver un équilibre précaire sur une pente changeante à tout instant. Quand on s’occupe de cela, on n’a pas l’esprit à son rôle. Cela réduit la mise en scène à une suite de poses d’un instant, à reprendre aussitôt, dans le rythme de l’orchestre… Seuls les chœurs cachés dans les cintres échappent ainsi aux contorsions chorégraphiés par Paul Blackmann, dont la cohorte d’éphèbes en pagnes blancs accompagnera de ses déhanchements les adieux de la reine condamnée, mais tombera de la tournette au sol, pour la laisser seule face à la mort. Esthétisme homo-érotique, où vas-tu te nicher ?

Elektra n’avait qu’une tournette, ici elles sont deux qui se font face, se frôlent, se cachent l’une l’autre dans la lumière ou la pénombre… Au dessus, on est en blanc (les gens de Marie), ou en noir (ceux d’Elisabeth). On se demandera d’ailleurs toute la soirée pourquoi Anna est en gris. Car pas question de se croiser, de se mélanger.

La rencontre des Reines, point de bascule de l’action, réduite à deux bord de plateaux infranchissables, reste celle de ces deux univers formels réduits au seul niveau du symbole simpliste. Faut-il préciser qu’au bout de 10 minutes, ce jeu de mouvement permanent et de poses artificielles installe un ennui lancinant, que la beauté des éclairages de Marco Giusti, les quelques projections en noir et blanc - des rapports lascifs de Marie à ses amants - sur un 3° plateau suspendu, et le jeu des formes dans l’espace noir, qui n’en est pas moins magnifique, ne peuvent exonérer de sa profonde vacuité. Le cadre, absurde, la partition, sans le moindre envol : pauvre bel canto, ce n’est pas cette fois qu’il aura trouvé un nouveau royaume. .

Pierre Flinois

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, le 23 août 2025.