Festival de Salzbourg - One morning turns into an eternity et L’histoire du soldat, deux merveilles, courtes, mais exceptionnelles. Épisode 1.

Si le Festival de Salzbourg, c'est avant tout de grands spectacles et concerts, à l'échelle de la réputation du lieu, on y trouve, plus rares, plus intimes, des évènements autrement ramassés, dans leur rapport aux lieux, dans leur ampleur même, et leur impact, moins grandiose, pas moins prenant. On en a croisé deux, vrais moments d’exception, dont la brièveté - à peine une heure - n’est pas la moindre des qualités, pour célébrer le trio Schönberg, Webern et Mahler, ainsi que Stravinsky, vraies sources d’un plaisir infini.

One morning turns into an eternity

À commencer par celui monté par Peter Sellars et Esa-Pekka Salonen à la Felsenreitschule, qui associe l’explosif Erwartung d’Arnold Schönberg, les Cinq pièces pour orchestre op.10 d’Anton Webern, si apaisées et Der Abschied, le sublime sixième et dernier mouvement de Das Lied von der Erde de Gustav Mahler. Trois « pierres blanches » des révolutions musicales des années 1908 à 1913 à Vienne, proposées ici dans une continuité inédite qui dit l’attente, puis l’acceptation de la mort, de l’éternité qui s’impose toujours avec elle, en une fresque intense qui s’inscrit parmi les plus beaux spectacles du metteur en scène américain, qui retrouve ici sa veine créative la plus exaltante.

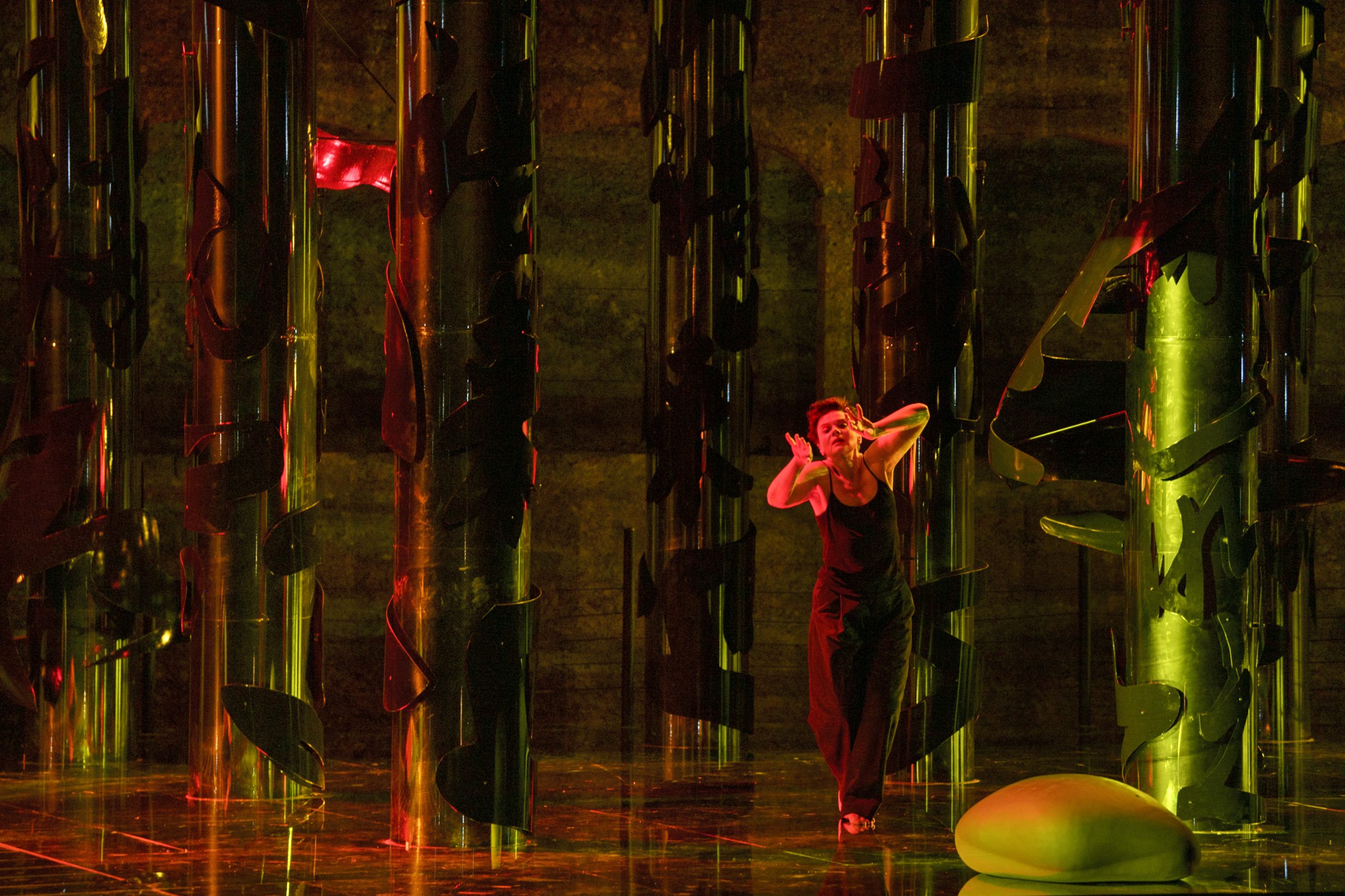

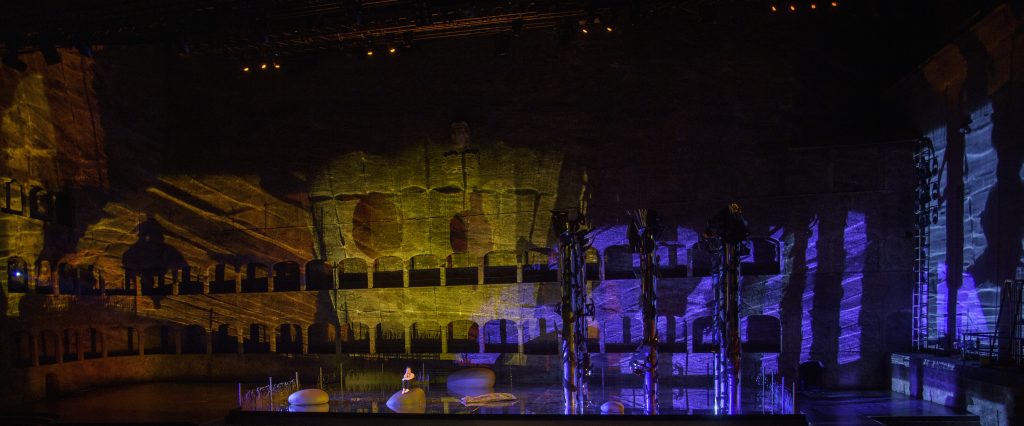

En pénétrant dans le Manège aux chevaux, le regard est happé par la présence à cour de 9 totems posés sur un immense sol de miroirs : minces cylindres d’inox brillant, ornés d’ailerons pivotants, et de projecteurs qui avant même le début du spectacle transforment le fameux mur de fond de scène et ses niches baroques en un enchantement de reflets lumineux diffractés dans tout l’espace.

Photo P. Flinois

Trois gros galets gris mat et une aire de jeu limitée par des torsades de cables barbelés complètent le dispositif, signé du vieux et meilleur complice de Sellars, George Tsypin. On se souvient encore de l’éblouissant décor de bois flottant au dessus du plateau du Saint François d’Assise de Messiaen, en 1992, magnifiant lui aussi les incroyables potentialités d’un lieu, qui n’en finit pas d’émerveiller, pour autant qu’on sache intégrer sa puissance expressive propre à ce qu’on y montre. C'est bien le cas ici.

Et pour exalter ces potentialités, Sellars a fait appel à un autre vieux complice, lui aussi du Saint François précité, James F. Ingalls, qui a récemment enchanté la scène du Jeu de paume au Festival d’Aix-en-Provence pour l’hypnotique The nine jewelled Deer de Ganavya Doraiswamy et Sivan Eldar (voir Opéra-Magazine de septembre). Il applique ici parfaitement un aphorisme de Bob Wilson, décédé 2 jours plus tôt, à qui la soirée est dédiée par le Festival : « La lumière est ce qui crée l’espace ». On ne peut mieux dire devant pareille fête visuelle.

Une femme à la courte chevelure de jais, pieds nus, bustier et pantalon noirs, se glisse entre les galets jusque devant la forêt de cylindres, liane vive, tous sens dehors : c’est Ausrine Stundyte, qui a retrouvé une fraicheur vocale un peu perdue, ici même, l’été 2024, entre cris et stridences audibles dans L’idiot de Mieczyslaw Weinberg. C’est la Femme qui attend, choquée, désespérée par la disparition de son amant qu’elle devait retrouver dans la forêt. Deux hommes jettent soudain à ses pieds un sac mortuaire, qui pourrait contenir les restes de l’être aimé, ce qu’elle se gardera de vérifier, pour garder l’espoir, ressasser la jalousie, l’amour trahi, en un dialogue obstiné et interrogatif à une seule voix, celle de qui se refuse au fait perdu dans son délire : car c’est elle qui a tué l’infidèle. Les vertiges de la folie qui vient sont alors la réponse finale, avant qu’elle ne disparaisse dans l’ombre avec le sac funèbre qu’elle porte à moitié.

Ausrine Stundyte © Salzburger Festspiele / Ruth Walz

Formidablement modelée par un Sellars à son meilleur comme créateur de densité scénique et de geste qui se fait forme et dessin, l’actrice est d’une incroyable mobilité, de corps, de visage, expansive ou ramassée, comme quand elle se pose sur un rocher, telle Ariane attendant Thésée. La chanteuse a retrouvé ce rien de souplesse, de stabilité, de ductilité, de mordant, qui manquaient un peu l’été dernier.

Et le folie de son Attente s’impose aisément sur le tapis sonore des Wiener Philharmoniker, qui murmurent de tous leurs instruments, d’absolues merveilles quasi-chambristes, ce d’autant plus qu’Esa-Pekka Salonen joue la tradition d’un son viennois aussi séduisant que chaleureux, plutôt que celle, froide, coupante parfois, des conceptions de l’œuvre plus engagées dans la modernité.

Les 5 pièces de Webern passent alors comme un instant de respiration, purement orchestrale, d’apaisement, telle une métaphore de l’évolution de la Femme. Une autre s’est introduite dans la forêt pendant que la première s’effaçait. Une autre, mais la même aussi, plus apaisée, moins tendue, moins torturée : la mezzo Fleur Barron, qui remplace presque au pied levé Wiebke Lehmkuhl empêchée. Longue robe noire, longue chevelure, noire aussi, calme, domination du propos, avançant vers la libération finale.

Sellars écrit inviter le spectateur à « un voyage introspectif, où le chagrin et la rage cèdent la place à la révélation et à la transcendance ». C’est bien cela qu’on ressent. Mais tout n’est-il pas qu’illusion ? Il confirme en faisant projeter un moment l’image d’une niche lumineuse contenant quelques vases vus à contre jour : le mythe de la caverne, qui vient souligner l’impossibilité à dire, à percevoir, le réel. Qui part ? Qui meurt ? Mahler lui-même, avec les poèmes traduits par Hans Bethge, laisse la porte ouverte…Mais sa partition porte son infinie consolation/acceptation – comment ne pas citer le déchirant solo de flûte de Karkheinz Schütz ? - La chanteuse, corps moins ductile, moins frénétique, beau timbre, voix longue, expressive, mais pas totalement marquante - on en a connu tant d’immenses en cet Adieu - va porter elle aussi ce renoncement - « Alle Sehnsucht will nun traümen (Tout désir va désormais être rêve) chante t-elle - dont l’orchestre va de toutes ses caresses et rutilances tracer le cheminement vers cette fin qui dit le devenir éternel. « Ewig ! Ewig ! (Eternellement) ». Irrésistible à nouveau. On peut trouver la conception globale d’un esthétisme forcené, certes, mais elle est d’une sensibilité saisissante, ce qu’à visiblement partagé un public conquis.

Pierre Flinois

Salzbourg, Felsenreitschule, le 2 août 2025

Voir ou revoir : Salzbourg, Felsenreitschule, les 10, 15 et 18 août.