LE FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE AVEC ET SANS PIERRE AUDI

Décédé subitement à Pékin le 3 mai dernier, Pierre Audi a laissé de façon abrupte le Festival d’Aix-en-Provence dont il était le directeur artistique depuis 2019, sans gouvernance. Bernard Foccroulle, son prédécesseur de 2007 à 2018, a accepté un poste de Conseiller pour 2025, pour assurer la gestion des éventuels arbitrages de dernière minute, mais la structure de direction, parfaitement soudée et efficace, a su gérer la manifestation sans heurt. Audi avait d’ailleurs rendu un hommage personnel marqué à ses collaborateurs artistiques lors de la Conférence de Presse annuelle à Paris l’hiver dernier. Et si le Festival de 2026 est déjà figé dans le détail - on attend entre autres une Femme sans ombre de Richard Strauss qu’on espère mémorable - son successeur, qui sera désigné courant octobre, aura à conforter cet héritage, mais ne pourra guère apposer sa marque sur les programmes qu’à partir de 2027, sinon 2028.

Retour entretemps sur la forte personnalité artistique du défunt, qui aura marqué de son sceau volontariste l’histoire récente de la première manifestation lyrique festivalière de France.

Photo © Pascal Victor

Le 3 juillet 2019, en fin d’après-midi, une douche d’été avait un moment menacé la première du Requiem de Mozart, mis en scène par Romeo Castelluci et dirigé par Raphaël Pichon, qui devait marquer l’initium du directorat de Pierre Audi au Festival d’Aix. Finalement le Requiem avait pu démarrer à 21h30 dans la cour rafraichie, mais séchée de l’Archevêché. Rien d’étonnant à Aix, où la douceur du climat favorise depuis 1948 les manifestations de plein air, avec le risque épisodique d’un mistral glacial, ou le déversement des écluses du ciel, obligeant alors au retard, au repli (dans la Cathédrale autrefois, tant pis pour la mise en scène, et pour la qualité du son), ou pire, à l’annulation. Les tutelles n’ont jamais envisagé la dépense d’un toit mobile, comme à la Felsenreitschule de Salzbourg, et ce moins encore depuis la mise à disposition du Festival d’une salle moderne et fermée, le Grand Théâtre de Provence, où l’on cherche hélas en vain l’esprit des lieux qui baigne encore la Cour de l’Archevêché et le Théâtre du Jeu de Paume.

Assurément Pierre Audi avait le goût du risque et la volonté d’en assumer les contraintes comme les conséquences.

N’avait-il pas avant même sa nomination en 2017, obtenu une rallonge budgétaire conséquente, qui lui permettrait d’assurer une politique artistique plus ambitieuse que tous ses prédécesseurs, en augmentant le nombre des spectacles lyriques et de concerts proposés chaque été. Car pour lui, le projet artistique était volonté première, incontournable : Penser, réaliser, et marquer ! Peut-il en être autrement dès lors qu’on touche à l’éphémère ?

Ne portait- il pas déjà pareil engagement quand il fondait un ciné-club au Lycée français de Beyrouth, ou quand, à 22 ans, en 1980, il créait l’Almeida Theater, à Islington, au nord de Londres, sur le modèle des Bouffes du Nord de Peter Brook?

Le jeune homme assoiffé de théâtre et de musique y fut si pertinent qu’il se vit bientôt offrir la direction de l’Opéra d’Amsterdam, qu’il conserva de 1988 à 2018, un record aujourd’hui. Une institution qu’il magnifia, et qu’il quitta pour prendre la direction du Festival d’Aix, en parallèle à celle du Park Avenue Armory Theater à New York, autre creuset de créativité indispensable à sa propre double casquette de directeur et de metteur en scène, seconde activité en rien secondaire, qui le rendit même célèbre dans le monde de l’opéra.

Le metteur en scène avait monté, de Monteverdi à Kurtag, tout le répertoire lyrique à travers la planète, créé nombre de contemporains, tels Louis Andriessen, Alexander Knaifel, Claude Vivier, Wolfgang Rihm, commandé nombre d’œuvres nouvelles, tout en offrant souvent leurs premiers pas aux jeunes, de Deborah Warner à Phelim McDermot ou Simon McBurney, et en ouvrant les portes largement à Robert Wilson, Yuri Lubimov, Robert Lepage… la formule étant toujours : j’engage les meilleurs, pour faire du neuf. Car pour lui, qui ne voulait pas entendre parler de reprises en Aix, reprendre signifiait refaire : ce superbe demi-Ring wagnérien au classicisme épuré et abouti monté en urgence à La Monnaie de Bruxelles la saison dernière et qui justifiait la présence de son maître d’œuvre à Pékin, où il devait être présenté en juin, n’avait ainsi rien à voir avec celui qu’il avait réalisé à l’Opéra d’Amsterdam, à l’extrême fin du XX° siècle, qui transformait jusqu’à la notion de rapport scène salle.

Le directeur d’institutions savait aussi que l’événement est aujourd’hui la seule règle, la continuité étant réservée à la qualité, à l’imagination, au travail de réalisation. En Aix, l’ambitieux projet se heurta au Covid, qui fit annuler la manifestation de 2020, puis aux surcouts de l’inflation, conséquences crument dévoilées à la publication des comptes de 2023, qui obligèrent Audi à réduire la voilure de son programme, en essayant de ne rien perdre en inventivité pour préserver la qualité du résultat.

L’été 2025 est symptomatique de ce nouvel équilibre obligé, où s’inscrivent comme petites formes l’œuvre magique d’un compositrice israélienne (The nine jewelled Deer de Sivan Eldar), et l’adaptation réduction par Oliver Leith et Ted Huffman d’un grand Britten, The story of Billy Budd, sailor, stupéfiante, toutes deux au Théâtre du Jeu de Paume, face à trois productions de grande envergure, avec l’œuvre la plus jouée au Festival depuis 1949, l’explosif Don Giovanni de Mozart, au Grand Théâtre de Provence, les retrouvailles avec la Louise de Gustave Charpentier, un compositeur plus guère fêté aujourd’hui, et La Calisto de Cavalli, un phare du temps des premiers pas de l’opéra public à Venise., toutes deux à l’Archevêché. Un assemblage à première vue baroque, mais qui montre que l’ouverture et la nouveauté demeurent ici le principe, et non le moyen.

Les 6 ans qui se sont écoulés, sont désormais du domaine du mémoriel.

Il y a eu des ratés - par là, on entend de beaux et bons spectacles qui ne s’imposaient pas comme une évidence, un moment d’histoire.

Et d’autres moments qui resteront comme des pierres blanches, caractéristiques de l’époque, installés pour longtemps dans les mémoires de ceux qui le sont croisés.

Moment de partage, pour y revenir, avec une galerie d’une douzaine d’images souvenirs, sélection totalement subjective, bien entendu.

Du premier été, on garde surtout, absolument ébranlé par son intensité, le Jakob Lenz de Wolfgang Rihm, mis en scène par Andrea Breth, et dirigé par Ingo Metzmacher. Georg Nigl y était, au sommet du tourment psychique, tout simplement hallucinant.

Photo © Patrick Berger

Du même été 2019 reste aussi Tosca, mise en scène par Christophe Honoré. Restructurée en passage de témoin d’une diva sur le retour à une jeune cantatrice prête à l’exploit, où le souffle de Daniele Rustioni confortait le tarabiscoté du récit.

Photo © Jean-Louis Fernandez

En 2021, l’événement fut d’abord musical, avec l’appropriation de Tristan et Isolde, par un Simon Rattle poète de la transparence et de la sensualité, portant les amants de Nina Stemme et de Stuart Skelton à l’incendie des amours défaites, là où la modernité appuyée de Simon Stone laminait le Mythe wagnérien jusqu’à le faire descendre dans le métro.

Photo © Jean-Louis Fernandez

Mais le même metteur en scène réussissait à bouleverser avec l’actualité de monde contemporain à travers la création mondiale d’Innocence, de Kaija Saarihao, dont la partition frémissante, exaltée par la baguette de Susanna Mälkki, déversait une sensibilité extrême pour inscrire aussitôt ce chef-d’œuvre au firmament des soirées inoubliables du Festival.

Photo © Jean-Louis Fernandez

En 2022, la Salomé proposée par d’Andrea Breth, naviguant entre post-romantisme poétique et symbolisme en vogue au temps de sa création, passée au filtre d’une modernité disséquant l’œuvre au scalpel, portait une force dramaturgique d’exception. Et imposait Elsa Dreisig comme la princesse lunaire qu’Ingo Metzmacher portait à ses extrêmes possibles.

Photo © Bernd Uhlig

Sujet antique également, mais traité d’une toute autre manière, Le Couronnement de Poppée s’avérait d’une jeunesse sidérante, par la façon qu’a Ted Huffman de porter un théâtre épuré à l’incandescence . Vérité tout aussi explosive du son de Leonardo Garcia Alarcon. Monterverdi neuf comme rarement !

Photo © Ruth Walz

2023 fut l’année de Wozzeck, porté au tournis par Simon McBurney. Simon Rattle jouait Berg avec des rondeurs rares qui contrastaient avec l’incisif d’une production qui écrasait de toute sa violence le pauvre soldat, mais grand diseur, de Christian Gerhaher.

Photo © Monika Rittershau

George Benjamin et Martin Crimp avaient déjà enchanté Aix avec le création mondiale de Written on skin, en 2012. Picture a day like this offrit au Festival une nouvelle création mondiale, sur le thème bouddhique de la recherche d’un bonheur introuvable, qui mène à la connaissance de soi. Marianne Crebassa s’y montrait déchirante

Photo © Jean-Louis Fernandez

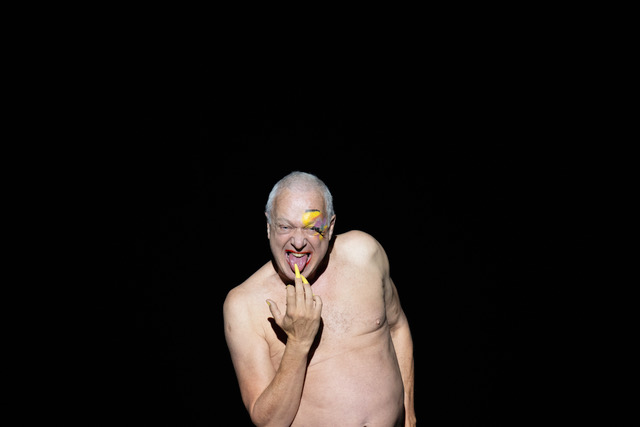

Gardons de 2024 un miracle de théâtre musical, avec le couplage des Eight Songs for a Mad King de Peter Maxwell Davies et les Kafka-Fragmente de György Kurtag, où Barry Kosky laissait libre cours à son imagination scénique virevoltante, portée par Johannes Martin Kränzle et Pierre Bleuse, puis au duo inclusif d’Anna Prohaska et de Patricia Kopatchinskaja, tous exceptionnels.

Johannes Martin Kränzle Anna Prohaska Patricia Kopatchinskaja

Photos © Monika Rittershau

Gageons que l'avenir, même sans Pierre Audi, nous apportera son lot de nouvelles splendeurs. C'est la mission du festival d'Aix en Provence