Un premier acte de La Walkyrie, à Salzbourg, en concert, c'est toujours majeur. Mais quand il rassemble Stanislas de Barbeyrac et Elsa van den Heever, c'est à ne pas manquer.

Au TCE, en mars 2024, Yannick Nézet-Seguin avait offert une Walkyrie en concert excitante, électrisante même qui, malgré un Wotan sans la dimension requise, a laissé le souvenir d’une soirée d’autant plus passionnante qu’elle proposait le premier Siegmund intégral de Stanislas de Barbeyrac et la première Sieglinde d’Elsa van den Heever, qu’on retrouvera tous deux en novembre en Wälsungen à l’Opéra-Bastille. Entretemps, Salzbourg réunissait le couple des enfants adultérins de Wotan et le chef canadien pour deux concerts Wagner culminant avec le 1° acte de cette même Walkyrie, les Wiener Philharmoniker remplaçant le Philharmonique de Rotterdam sur l’estrade.

En introduction, le Prélude de Lohengrin et Siegfried-Idyll. Le premier très élégant, doux, caressant (les violons bien entendu), aux phrases tenues comme on le fait dans le chant). Le second tout aussi doux, et superbe de tendresse. Bientôt la masse des cordes s’y soulève comme une vague héroïque pour mieux revenir s’étaler dans cette candeur amoureuse, où Wagner saluait la naissance de son propre fils, enivré de son bonheur familial. Délicatesse des lignes, sens aigu de l’équilibre formel, de l’architecture du morceau, la proposition se fera cependant peu à peu plus démonstrative qu’intime. Mais comment résister au son des Viennois ?

Le temps d‘un entracte, et on passe au théâtre, tant la battue du chef canadien se fait expressive et narrative. Tempête imagée, on ressent la poursuite, bien mieux que chez Simone Young qui dirige le Ring actuellement à Bayreuth ou à La Scala. Quand parait Stanislas de Barbeyrac, les premiers mots de son Siegmund impressionnent, tant il est possédé par l’épuisement. Sieglinde fait contraste : Elza van den Heever est toute en réserve, en retenue face à l’inconnu. Le violoncelle solo - somptueux de velours - vient bientôt, sur les regards échangés, ouvrir la voie à l’émotion. Hunding (John Relyea) la fracasse : rocailleux, dominateur, aboyeur même, certes pas avec la morgue des vertigineuses basses d’autrefois, mais avec une présence qui s’impose. Sur ses gardes, Siegmund, mâle, mordant parfois, ose en réponse un legato et un moelleux qui sont la séduction même. S’il est magnifique, c’est aussi par son éloquence qui, pour tous ses récits, va dire le texte et son contenu, le mot et son sens. Rareté presque, aujourd’hui - on pense à Jonas Kaufmann, à Stuart Skelton, à Michael Spires, ce qui dit le niveau ! Nun weisst du, fragende Frau, warum ich Friedmund, nicht heisse ! déchiré, est sidérant de beauté. Ein Schwert verhiess mir der Vater est pénétré, introspectif, les Wälse sont clamés, sonores, virils, sans la moindre tension. Le rien de prudence qui subsiste encore disparaitra avec le travail de la scène. Pour la domination de la partition, l’accueil du public dit qu’il n’a plus rien à craindre, il est désormais un des Siegmund qui comptent absolument.

Elza van den Heever, qui avait à Paris mis tout l’acte à sortir de sa réserve, se lâche à partir de O Fänd’ich ihn heut’ und hier, den Freund et sourit enfin. L’aigu d’or qui a tant séduit dans son impératrice à Baden-Baden déferle à nouveau, le grave naguère encore peu audible, et le médium sont bien colorés, la présence enfin investie devient peu à peu radiance. Gageons qu’elle aussi sera vraiment majeure quand elle sera confrontée avec de grands metteurs en scène. La différence avec son Elsa de Bayreuth, 3 semaines plus tôt, coincée par une production assez pauvre d’esprit, ce qui se ressentait un peu dans le chant, donne le vertige. Elle aussi fait désormais partie des Sieglinde de l’époque.

Quand au Philharmonique de Vienne, emporté par la passion du chef, il est lui invariablement au sommet.

Pierre Flinois

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, le 24 aout.

Le Festival de Salzbourg rend un brûlant hommage à l’un des compositeurs majeurs du tournant du siècle, Peter Eötvös, en reprenant brillamment son opéra Tri Sistri (Trois Sœurs), inspiré de la pièce de Tchekhov. Une évidence.

Quant on pense répertoire à Salzbourg, surgissent aussitôt les noms de Mozart (qui y a dépassé le millier de représentations), suivi très loin derrière par Strauss, Verdi et en quatrième position Beethoven, avec son unique Fidelio, qui a lui atteint les 100 représentations locales. Viennent ensuite, en ordre dispersé, et de façon épisodique, les grands noms du répertoire classique, de Gluck à Rossini, de Wagner à Bizet, de Weber à Offenbach, de Pergolèse à Moussorgski. Berg avait du attendre Karl Böhm et 1951 pour entrer au firmament - Lulu ne suivrait qu’en 1996 - tandis que Janacek, Stravinski, Schönberg, Weill, Busoni, Ligeti durent leur apparition à Gérard Mortier.

Certes, au sortir du 2° conflit mondial, un bouquet de créations de von Einem, Liebermann, Martin, Orff, Blacher, Egk engagea le Festival sur le chemin de la modernité. Un bouquet qui s’étiola avec l’ère Karajan, qui ne créa lui-même en 1973 que De Temporum fine Comoedia d’Orff, laissant à d’autres baguettes celles de Henze (Die Bassariden en 1964), Cehra (Baal), Berio (Un Re in ascolto), Pendericki (Die schwarze Maske). Mortier, qui avait imposé magistralement la première production du Saint François d'Assise de Messiaen qui échappât aux Images franciscaines rétros du compositeur, au grand dam de sa veuve, programma les créations de Cronaca del luogo de Berio, et de L’amour de loin de Saarihao, ses successeurs choisissant de passer commande à Henze (L’Upapa), Dalbavie (Charlotte Salomon), Ades (The exterminating Angel) … Bilan plus qu’honorable, sinon premier.

Une fois nommé Intendant du Festival de Salzbourg, Markus Hinterhäuser surprit en annonçant qu’il renonçait à la création lyrique contemporaine, investissement à risque, financier et artistique, au profit d’un retour sur quelques chefs-d’œuvre du XX° siècle qui n’avaient pas forcément réussi à s’imposer, et méritaient qu’on jette un nouvel éclairage sur eux. En 2017 le dévastateur Lear de Reimann ouvrait ainsi magistralement le chemin pavé de merveilles qui sont devenues un rendez-vous annuel à la Felsenreitschule pour ceux qui préfèrent la (re)découverte de la modernité au culte de la répétition à outrance du répertoire classique. Suivirent le retour des Bassarids (en anglais cette fois), Oedipe d’Enesco, Intolleranza de Nono, un diptyque Bartok /Orff, la poignante Greek Passion de Martinu, et l’exceptionnel Idiot de Weinberg, tous justement fêtés par le public.

C’est Peter Eötvös, disparu en mars 2024, que l’Intendant a choisi d’honorer cet été, en reprenant le premier de la dizaine de ses opéras, Trois Sœurs, créé à Lyon en 1998, que j’eus la chance de voir dans la production de la création au Châtelet en 2001. Une production magique, et qui demeure, dans mon souvenir, référentielle, dirait-on « définitive », en ce que le metteur en scène Ushio Amagatsu y avait réalisé la synthèse façon art total entre la partition et sa traduction visuelle, dans un équilibre atteignant à la pure fascination.

Cet été, rien de tout cela, et malgré tout, l’œuvre s’impose encore comme une des ultimes pierres blanches de la création lyrique du XX° siècle, et comme l’un des sommets du Festival 2025.

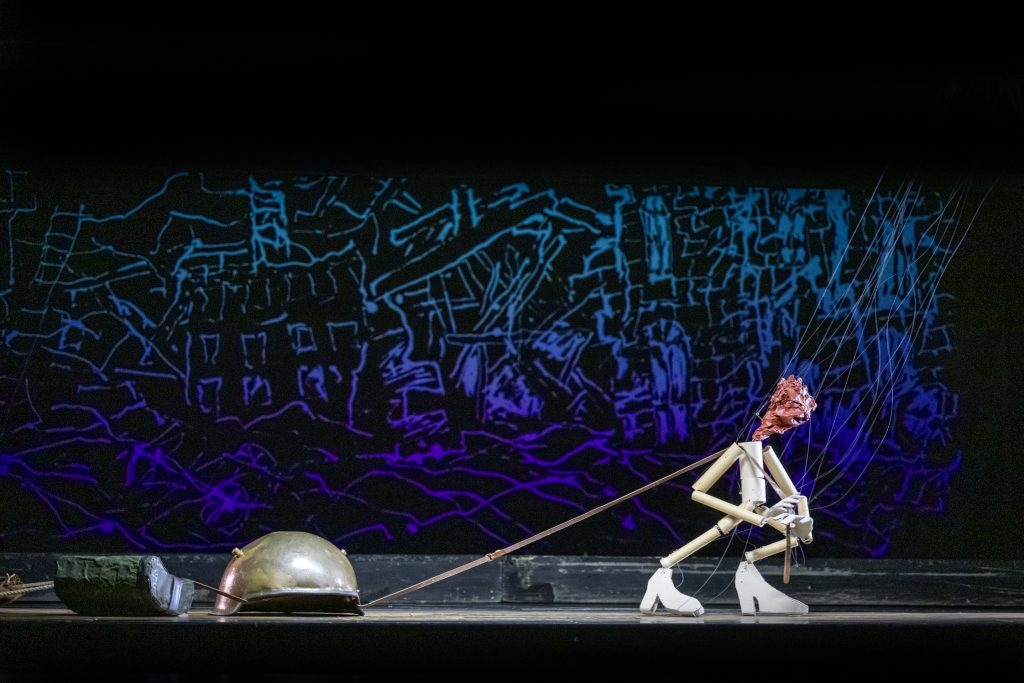

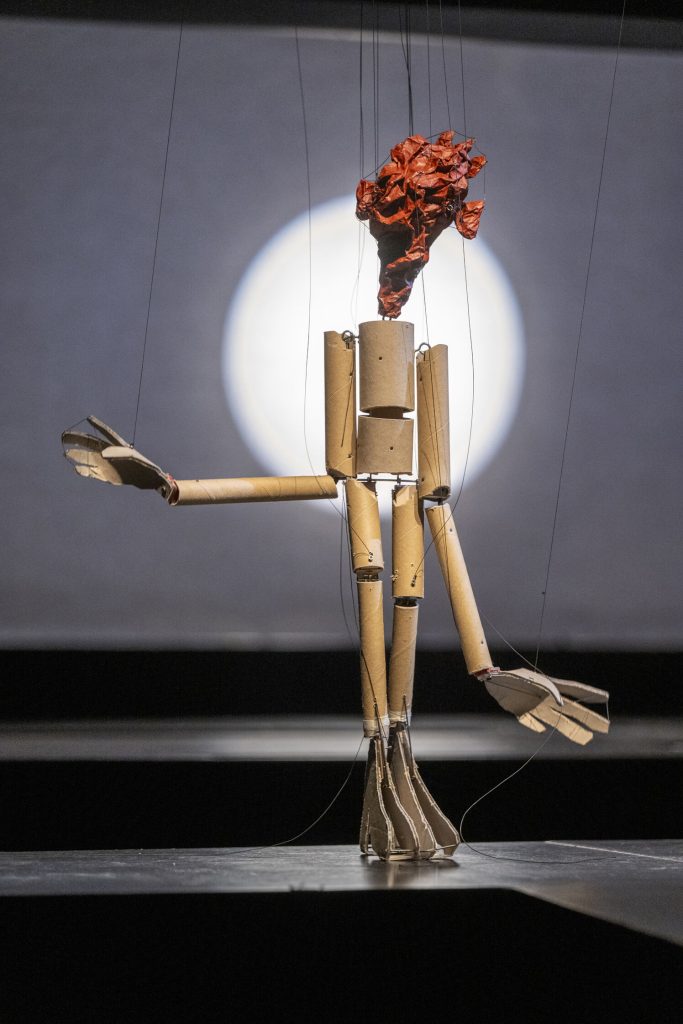

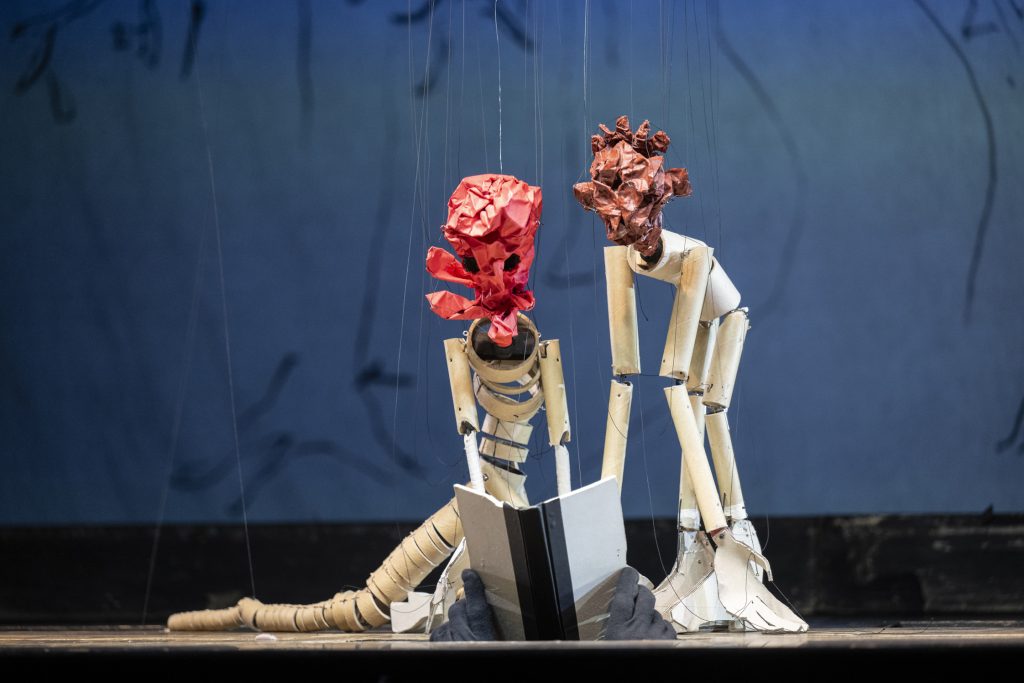

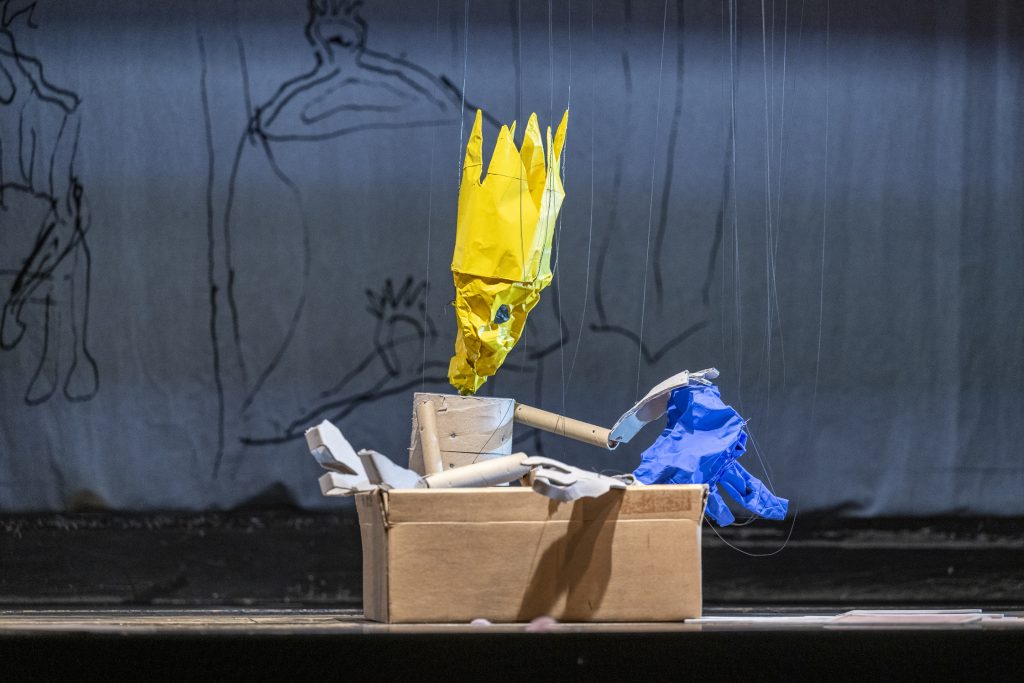

On plonge à nouveau dans la thématique de la guerre, leitmotiv du programme cet été alors que l’opération ukrainienne de Poutine a dépassé les 3 ans. Un contexte surajouté par le metteur en scène Evgeny Titov, au texte de Tchekhov, comme au livret qu’en ont tiré Eötvos et Claus H. Henneberg, dont l’action se déroule certes dans une ville de garnison, mais sans que la guerre y soit présente, hors l’arrivée des troupes en stationnement, créant une forme d’excitation sociale temporaire, et leur départ définitif, rendant la bourgade et la famille au temps qui passe, inexorable, à l’ennui qui contamine tout, à la non réalisation des rêves d’une existence moins banale.

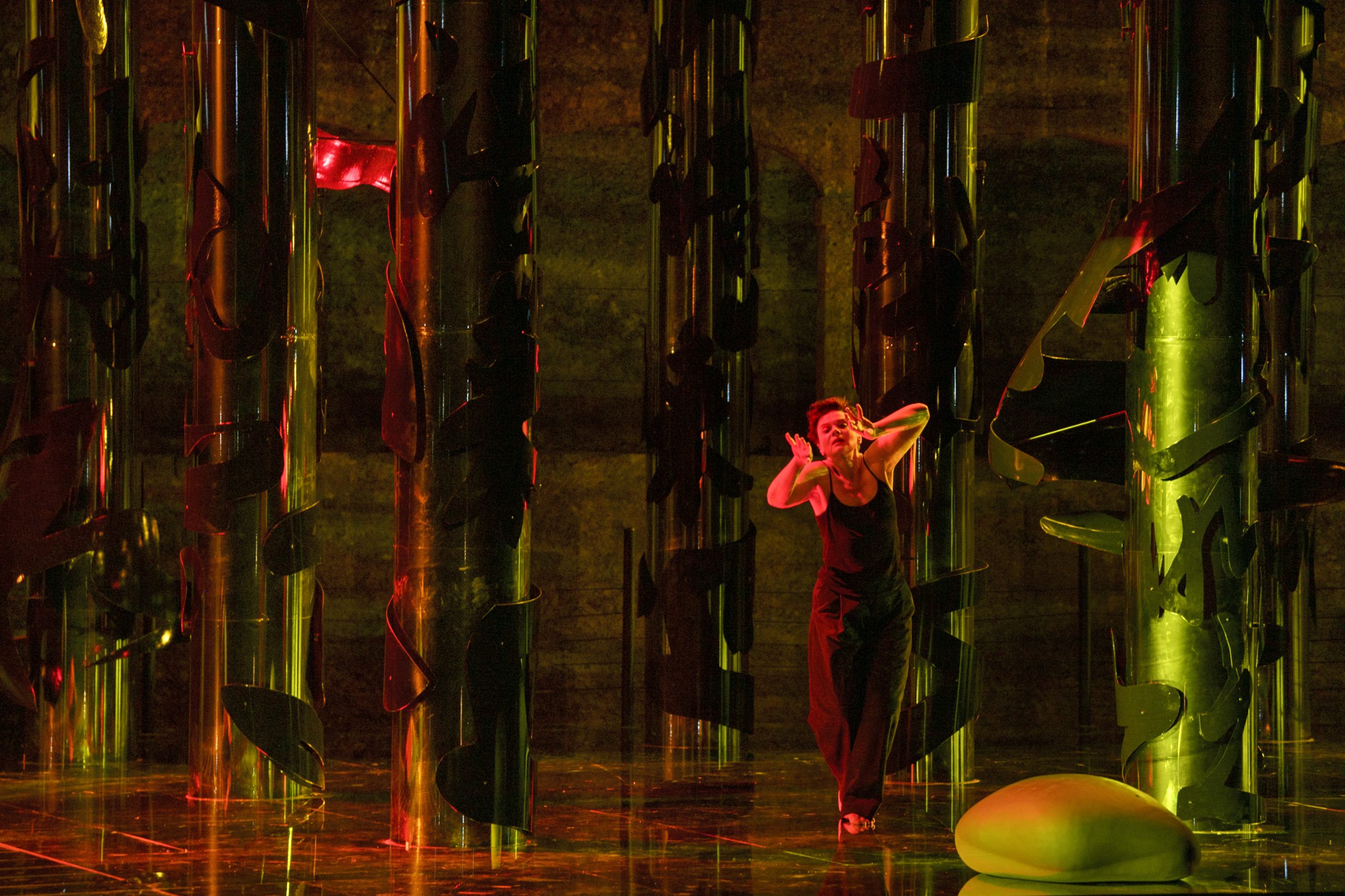

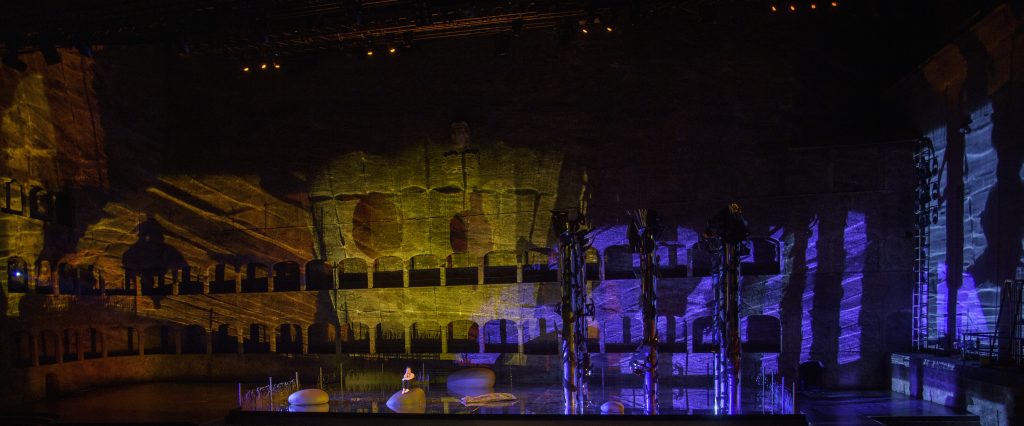

Dans la production de TItov et de son décorateur Rufus Didwiszus, la guerre s’inscrit sous la muraille de pierre du Manège des rochers, avec son champ de ruines, son ballast de chemin de fer éventré, ses dalles de béton écroulées, pour encadrer le spleen de l’action, mais sans rien modifier du destin affaissé de la famille Prozorov, du poids de langueur et de défaitisme qui écrase tous ses membres. Si un réalisme mâtiné d’impressionnisme est présent partout dans la pièce de Tchekhov, ce naturalisme à la russe n‘était pas au programme du projet déconstruit d’Eötvös : raconter trois fois non pas l’action, mais plutôt l’atmosphère de l’action, vécue à travers le ressenti de trois des personnages, Irina, Andrej et Mascha. Chacun reprend le même récit en trois séquences successives, semblables , mais appréciées différemment , comme l'avait construit magistralement Lawrence Durell dans son Quatuor d’Alexandrie. Titov ancre sa production dans le réalisme d’un contexte qui fait encore mieux ressortir à quel point les rêves de chacun sont impossibles, à quel point le désabusement est maitre de ces esprits incapables de réagir, de «s’en sortir». Mais en créant des espaces de respiration, d’espoir, de survie, au milieu d’une ville écrasée par l’incendie et la guerre, il offre à ses personnages une vérité neuve par rapport à l’esprit original autrement abstrait de l’opéra. Si cela peut apparaitre comme une réappropriation, elle n’est ni vertigineuse, ni choquante, et ne va surtout pas contre une partition qui demeure aussi neuve et personnelle qu’il y a un quart de siècle.

Le Klangforum Wien Orchestra est magistralement instrumentalisé dans le détail et poussé à une sensualité globale d’une parfaite séduction sonore par Maxime Pascal, et servi avec la même conviction par Alphonse Chemin, qui dirige de second orchestre hors scène. Rien d’étonnant, Pascal a beaucoup travaillé avec Eötvös. Et n’a-t-il pas baptisé son propre et formidable Ensemble Le Balcon, en référence au deuxième opéra du compositeur, dont il avait donné des représentations magistrales à l’Athénée en 2014. Il a en tout cas ce qu’il faut de sensibilité et de musicalité experte pour porter l’œuvre à un niveau d’émotion rare. Toute la fluidité quasi somnambulique de l’orchestration, tout son raffinement sonore, sont ici encore admirablement mis en valeur. De l’art de saisir, de bouleverser même sans en faire jamais trop, mais n’est-ce pas le caractère même de cette partition entêtante ?

La distribution s’avère tout aussi exceptionnelle, à commencer par le chant magistral et si différencié des trois contre-ténors, Dennis Orellana, Cameron Shahbazi et Aryeh Nussbaum Cohen, qui assument aussi leur féminité théâtrale, diaphane ou lourde, avec une vérité confondante, face à la pernicieuse et virulente Natasha de Kangmin Justin Kim, parfaitement peste.

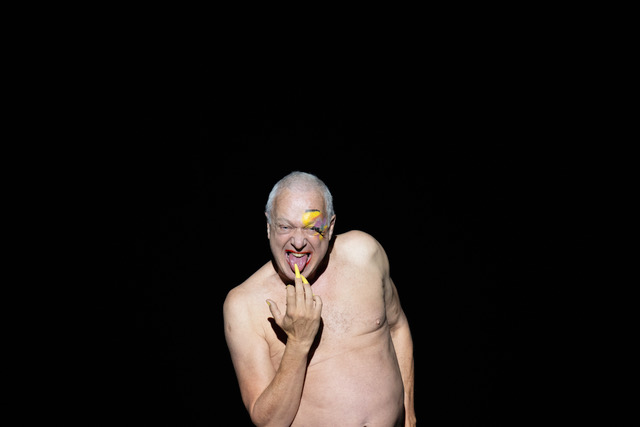

Mais ce n’est pas déprécier la sensibilité et le naturel de chacun d'eux que de reconnaître que le comble de la présence bouleversante est atteint par un Jacques Imbrailo inspiré par le personnage si dévasté d’Andrej, qui finit sa grande scène par une mise à nu aussi physique que psychologique. Autour d’eux, des figures, comme les gradés Tuzenbach de Mikolaj Trabka et Verchinine d’Ivan Ludlow, et le Koulyguine d’Andrei Valentiy, ou des trognes, comme le docteur maladroit Tcheboutykine de Jörg Schneider ou l’Anfissa d’Eva Christine Just… tous parfaits.

On sort une fois encore ébloui, par l’œuvre, les interprètes et le choix très heureux de son passage à Salzbourg. Et on attend déjà avec impatience, pour l’été prochain, le retour d’un autre chef-d’œuvre, ce Saint François d’Assise, dont Peter Sellars, Esa-Pekka Salonen, José van Dam et Dawn Upshaw avait ici même fait des merveilles, en 1992 et 1998. Puisse-t-on y trouver une nouvelle approche au même niveau d’émerveillement.

Pierre Flinois

Salzburger Festspiele, Felsenreitschule, le 24 août

Pour approcher Trois Sœurs : L’avant-scène Opéra N° 204

Pour écouter l’enregistrement de la création à Lyon : Kent Nagano, Peter Eötvös, 2 CD DG

Au festival de Salzbourg, l’échec cuisant, scénique autant que vocal, de Maria Stuarda, incapable de convaincre de la magie de la partition de Donizetti.

Cherchez dans les archives, Salzbourg n’a pas de tradition belcantiste. Certes, Don Pasquale était de la première saison italienne du Festival, en 1931, avec le Barbier de Séville. Claudio Abbado avait fait sien le second, en 1968/ 69, un triomphe, filmé en studio. Riccardo Muti avait fait de même avec le premier, en 1971/72, pour ses débuts lyriques in loco - on le vit, c’était un délice, Corena, Panerai, Bottazzo et Sciutti, et le jeune prodige de la baguette de 31 ans, excusez du peu ! Deux exceptions, brillantes, dans l’esprit de l’époque, car le Festival était resté à l’écart des redécouvertes de ce répertoire aux années 50 à 70, ignorant la génération des Callas - que Karajan avait pourtant dirigée dans Lucia, à Milan, à Berlin, à Vienne - Gencer, Sutherland, Caballé. Il ne sut pas plus exploiter l’étoile d’Edita Gruberova, dans cette veine qui faisait d’elle une reine, à Munich, à Vienne. Depuis, hors quelques rares concerts comme la récente Favorite avec Elina Garança, seule Cecilia Bartoli a ouvert l’éventail, en son Festival de Pentecôte, en imposant Norma, Don Pasquale, et quelques Rossini, pas forcément repris l’été.

Et voici que Markus Hinterhäuser inscrit au programme 2025 la Maria Stuarda de Donizetti. Effort louable, mais qui ne s’imposait pas, quand on n’a plus les voix pour l’interpréter au niveau d’exception de Salzbourg. Anna Netrebko et Garança s’affrontant en Anna Bolena, c’était - au Met - il y a 15 ans déjà. Elles sont allées toutes deux depuis vers d’autres répertoires.

Aujourd’hui, c’est Lisette Oropesa qu’on programme partout dans ce chant orné, mais à tort et à travers, hélas ! Belle interprète certes, fort jolie voix, très bien tenue, techniquement parlant, mais qui n’a ni les emportements, ni les « tripes », pour ces rôles de défonce vocale et de folie théâtrale ravageuse que sont les grands Bellini et autres Donizetti ; on l’a vérifié à Bastille, avec Les Puritains récemment. Trop sage, pas assez folle ! Alors lui confier les accents de la Reine d’Écosse, le Figlia impura di Bolena, le Vil bastarda, qui demandent d’abord de l’expression, quelle impasse ! On le constatera tout au long, sa Maria Stuarda ne décolle pas, même pour les instants d’émotion pure de l’acte final (Deh ! Tu di un’umile preghiera…), élégants, oui, mais ni racés, ni saisissants. On restera définitivement dans la joliesse, et non dans l’ardeur et l’étreignant.

Pour Elisabeth, la jalouse, c’est pire : Oropesa sait ce qu’est le bel canto, Kate Linsdsey n’en a l’idée ni du style, ni des appuis, ni des couleurs. Elle chante sur ses limites en permanence, y perdant le poids naturel de son timbre chaleureux, qui convainquait l’an dernier dans un beau Nicklausse ici-même.

Quand ce sont le Leicester de Bekhzod Davronov, beau ténor à la grâce vocale réelle, et le Talbot d’Aleksei Kulagin, au baryton phrasant noble, qui offrent le meilleur de la soirée en matière de style, on saisit l’ampleur du malaise – d’autant que si l’Anna de Nino Gotoshia est plus que probe, le Cecil de Thomas Lehman manque lui de profondeur.

Contraint par les limites de l’équipe vocale, Antonello Manacorda n’a aucune âme qui chante à faire résonner dans l’orchestre. Qui a beau être Vienne, et magnifique de son, et jouer l’esthétisme de la partition, le drame qui couve de la confrontation à l’échafaud, reste absent.

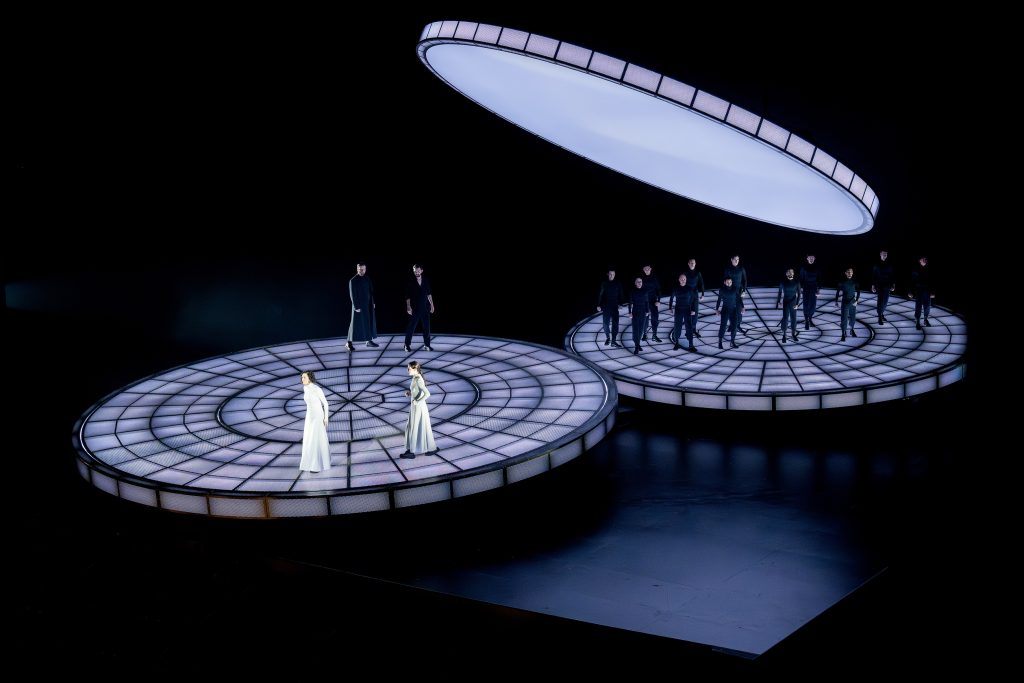

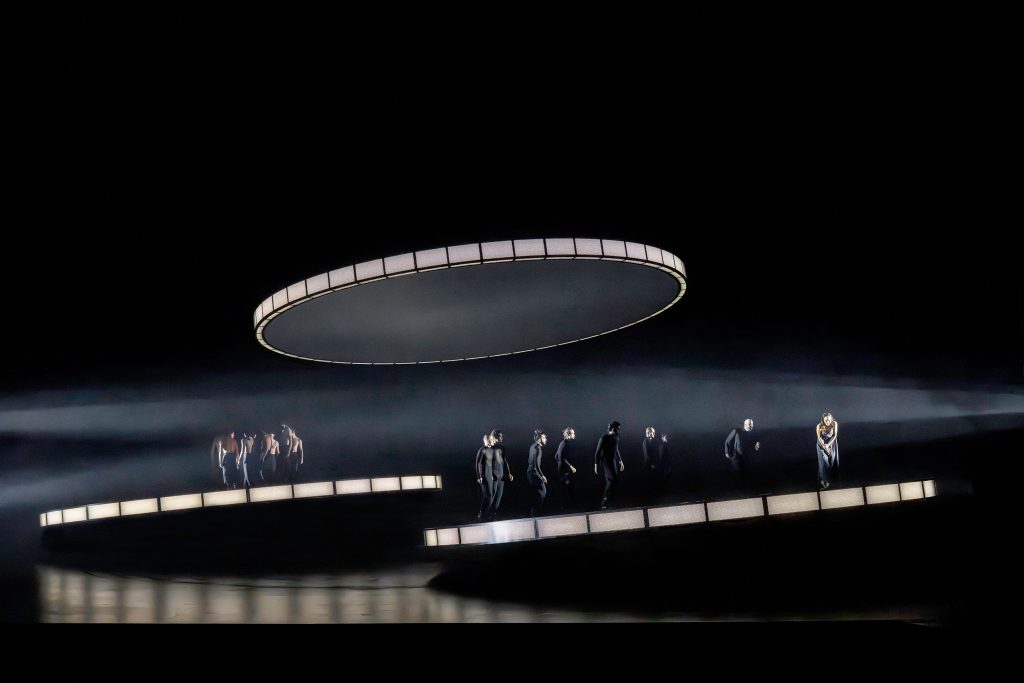

Pouvait-on au moins se réfugier dans les beautés d’un spectacle à faire rêver ? Las, l’art scénique, très contant ,d’Ulrich Rasche consiste à construire des tournettes inclinées qui pivotent au dessus du plateau : on l’a appris par son Elektra à Genève. Si prouesse il y a alors, c’est bien que solistes, et corps de ballet (de la Salzburg Experimental Academy) - un apport du metteur en scène, pas du compositeur - arrivent en permanence à trouver un équilibre précaire sur une pente changeante à tout instant. Quand on s’occupe de cela, on n’a pas l’esprit à son rôle. Cela réduit la mise en scène à une suite de poses d’un instant, à reprendre aussitôt, dans le rythme de l’orchestre… Seuls les chœurs cachés dans les cintres échappent ainsi aux contorsions chorégraphiés par Paul Blackmann, dont la cohorte d’éphèbes en pagnes blancs accompagnera de ses déhanchements les adieux de la reine condamnée, mais tombera de la tournette au sol, pour la laisser seule face à la mort. Esthétisme homo-érotique, où vas-tu te nicher ?

Elektra n’avait qu’une tournette, ici elles sont deux qui se font face, se frôlent, se cachent l’une l’autre dans la lumière ou la pénombre… Au dessus, on est en blanc (les gens de Marie), ou en noir (ceux d’Elisabeth). On se demandera d’ailleurs toute la soirée pourquoi Anna est en gris. Car pas question de se croiser, de se mélanger.

La rencontre des Reines, point de bascule de l’action, réduite à deux bord de plateaux infranchissables, reste celle de ces deux univers formels réduits au seul niveau du symbole simpliste. Faut-il préciser qu’au bout de 10 minutes, ce jeu de mouvement permanent et de poses artificielles installe un ennui lancinant, que la beauté des éclairages de Marco Giusti, les quelques projections en noir et blanc - des rapports lascifs de Marie à ses amants - sur un 3° plateau suspendu, et le jeu des formes dans l’espace noir, qui n’en est pas moins magnifique, ne peuvent exonérer de sa profonde vacuité. Le cadre, absurde, la partition, sans le moindre envol : pauvre bel canto, ce n’est pas cette fois qu’il aura trouvé un nouveau royaume. .

Pierre Flinois

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, le 23 août 2025.

À Salzbourg, Giulio Cesare in Egitto de Haendel, traité en huis-clos carcéral par Dmitri Tcherniakov, éblouit surtout par la grâce d’Emmanuelle Haïm et d’une équipe vocale de premier plan, dominée par le contre-ténor français Christophe Dumaux.

Première à Salzbourg, non pour Giulio Cesare in Egitto, déjà malmené par le tandem Caurier /Leiser en 2012, au premier Festival de Pentecôte dirigé par Cécilia Bartoli, et qui apparait donc pour la seconde fois sur les planches de la Haus für Mozart. Mais pour Dmitri Tcheniakov, le metteur en scène russe, dont c’est la première apparition au Festival. Dans ses bagages, la guerre.

Transposition contemporaine, donc, au miroir de l’actualité : sur scène, un décor unique, enfilade de cellules d’un bunker, voûte et voiles de béton gris, grilles, néons et réseaux de câbles électriques, matelas posés à même le sol. Décor et salle sont secoués des bruits de sirènes d’alarme, de bombardements, entre flashs éblouissants et pannes d’éclairage. La guerre donc, au quotidien. La mention Notausgang (sortie de secours, en allemand) peinte au mur, pourrait indiquer un domaine germanique non défini. Mais personne ne s’y trompe, c’est bien cette guerre que la Russie de Vladimir Poutine fait à l’Ukraine que Tcherniakov veut montrer ici. Et avec elle l’enfermement et ses ravages. Car, plutôt curieusement, tout ce - petit - monde en guerre est enfermé, non dans le palais labyrinthique des Ptolémées à Alexandrie, mais dans un même bunker, où ennemis et amis, intrigues et histoire mélangées, se croisent, s’observent, dans le même vase clos : voici donc Huit personnages en quête non de narration historico-baroque - cela, Tcherniakov n’en a que faire, c’est juste un prétexte comme l’était, certes, le livret de Haym pour Haendel - mais bien d’un psy. aigues

Car la guerre n’est finalement qu’un décor de plus, le bunker aurait pu tout aussi bien être une palmeraie africaine en proie aux attaques de Boko Haram, ou un quartier de Gaza sous les bombardements israéliens. Pour Tcherniakov, le seul sujet à traiter, ce sont les désastres psychologiques d’un voisinage forcé, quand on se hait et qu’on s’aime dans un aquarium, sans pouvoir jamais s’isoler. Montrer cela, jusqu’à l’excès - souvenez-vous des Troyens à Carthage à Bastille - il sait faire, en virtuose de la direction d’acteurs, avec climax d’agitation, confrontations corporelles aiguës, costumes moches signés Elena Zaytseva - Cléopâtre-Lydia en Bimbo vulgaire à longue perruque rose bonbon, Cornelia en bourgeoise attifée de tweed à carreaux version Monoprix (Chanel aurait été plus approprié pour l’épouse d’un demi-maître du monde), Sesto en doudoune jaune canari, le grand Jules en manteau noir, costume 3 pièces gris, et chemise bleue, pour ne rien dire de la coiffure Devilock de Tolomeo… Un petit monde donc, à l’ego surdimensionné, qui va rapidement dévier vers la folie. On comprend vite, on se lasse plus vite encore, car tout devient tics.

Plus ennuyeux encore, le fait que Tchernikov ne s’intéresse pas au caractère hybride de l’œuvre, oubliant qu’elle craint l’intellectualisme - qui la paralyse - comme la peste, car c’est la trahir que de n’en faire qu’un drame. De fait, Giulio Cesare participe au genre du divertissement (on dirait de la comédie musicale aujourd’hui) où l’on croise la fête autant que les pleurs. Cela, un Peter Sellars au Pimlico Festival en 1985, un McVicar au Festival de Glyndebourne en 2005, l’avaient parfaitement compris, et surtout exploité à merveille. Le rire fusait à voir leurs personnages s’agiter, et l’émotion aussi devant les enjeux humains. Tcherniakov ne montre lui que l’anéantissement des esprits et conclut par la destruction - sonore et lumineuse - du bunker. C'est bien sûr cohérent, mais à force d’être vaine, cette cohérence assénée au marteau pilon distille l’ennui et pire l’indifférence à son spectacle.

Heureusement, côté musique, c’est fête, Emmanuelle Haïm, le Concert d’Astrée, et une équipe vocale de premier plan sauvant heureusement la soirée de son systématisme théâtral paralysant. On avait découvert la cheffe à Glyndebourne pour la reprise de l’œuvre, un an après Christie, en 2006, écrivant alors : « après le champagne, le mousseux ». Dix-neuf ans plus tard, le propos n’a plus de sens. Le Concert d’Astrée rayonne de toutes ses nuances d’expression, la battue trop raide de sa cheffe s’est définitivement assouplie, l’empathie pour le chant est évidente, l’investissement dramatique tout autant. Et face à la coupe débordante d’amertume de la scène, la fosse installe le plaisir permanent d’une audition heureuse. Le contraste en devient clivant.

D’autant que la distribution, à l‘exception du Sesto de Federico Fiorio, imposé par Tcherniakov pour la maitrise de ses cabrioles élastiques, mais pas vraiment pour son chant inégal et mou, affiche un niveau d’excellence irrésistible. Chacun s'attache qui plus est à réaliser à la lettre les instructions du metteur en scène - c’est le contrat, après tout - sans rien perdre du contenu émotif de leur chant.

L’Achilla de Andrey Zhilikhovsky, très hautain, mais retrouvant son humanité au moment de mourir, est d’une incontestable élégance de chant. Comme le Nireno de Jake Ingbar, en parfait contraste, dans sa fidélité inébranlable à sa maîtresse. Le Curio de Robert Raso, prometteur (il est du Young Singers Project de Salzbourg ) est du même niveau de luxe. Le Tolomeo de Youri Minenko pousse l’expression de sa perversité méprisante, jalouse et meurtrière jusqu’au cri ou au détimbré, mais chante formidablement bien. Lucille Richardot compose une Cornelia de grand ton, qui domine le duo Son nata a lagrimar de toute la beauté de son timbre riche et débordant d’ombres.

Si leur caractère pâtit un peu de l’action, Les choix scéniques sont plus perturbants pour les deux principaux rôles, ce qui ne les empêche pas d’être exceptionnels. La Cléopâtre d‘Olga Kulchinska au timbre ravissant, plein et chaleureux, s’adapte sans peine à la variété de ton de chaque air, tout en moelleux pour Vadoro pupille, prenant par son désespoir rentré pour Piangero la sorte mia.

Mais le vrai triomphateur, ce soir, c’est Christophe Dumaux, qui depuis 20 ans éclaire l’œuvre en alternant deux personnages que tout oppose, un despote superficiel et bondissant autrefois, un consul autrement mur, imposant, sûr de son rang et de l’avoir gagné, et habile négociateur.

Son César sera pourtant celui des personnages qui sortira ici le plus ravagé de l’expérience psychologique, de al confrontation au mensonge, .

Mais il aura ébloui toute la soirée d’un timbre mâle, somptueux de matière, de couleurs, de variété d’expression, d’une leçon de maîtrise vocale absolue. Discret, il ne court pas les triomphes mais il a, ce soir encore, montré à quel point il est devenu un représentant majeur d’un chant français qui peut parfois, tel César, dominer le monde jusqu'à Salzbourg.

Pierre Flinois

Festival de Salzbourg, Haus für Mozart, le 3 août.

Créé au Festival de Pentecôte 2025, et repris pendant l’été, Hotel Metamorphosis, un Pasticcio baroque construit par Barrie Kosky et Cecilia Bartoli à partir des Métamorphoses d’Ovide et d’une sélection d’airs du Prêtre roux est une merveille.

Fondés par Herbert von Karajan en 1973 pour compléter l’offre de concerts des Berliner Philharmoniker à Salzbourg, les Salzburger Pfingstkonzerte (Concerts de Pentecôte) furent transformés en 1998 en Pfingstfestspiele, pour explorer des répertoires peu ou pas présentés au Festival d’été : ainsi Riccardo Muti défendit-il 5 ans durant l’opéra napolitain, tandis que Cecilia Bartoli - dont le mandat de Directrice artistique vient d’être renouvelé jusqu’à 2031 - propose depuis 2012 un répertoire plus vaste, allant de Haendel à Gluck, de Rossini à Bellini, de Donizetti jusqu’à Bernstein, ces productions étant en grande majorité reprises l’été suivant au Sommer Festspiele.

Cette année, le choix s’est porté sur un compositeur jusqu’à présent ignoré du Festival d’été, Antonio Vivaldi. Le catalogue opératique de l’auteur des Quatre saisons en impose pourtant : des quelques 50 opéras identifiés sur les 94 qu’il revendiquait, subsistent encore les partitions d’une vingtaine. Un corpus à la mode du temps, voguant de l’opéra mythologique ou pseudo-historique à la pastorale, resté longtemps enfoui dans les bibliothèques et collections privées, et redécouvert à la fin des années 30 du XX° siècle, peu à peu rendu à la scène, et bien documenté désormais par le disque. Après le fameux enregistrement Erato de 1977 signé Claudio Scimone du chef-d’œuvre absolu qu’est Orlando furioso - le livret inspiré de L’Arioste n’y est pas pour rien – c’est surtout la retentissante production de Pier Luigi Pizzi du même opéra à Vérone en 1979 (passée triomphalement par Paris au Châtelet en 1981) qui devait lancer la Vivaldi Renaissance pour le grand public.

Force est cependant de constater qu’hors cet Orlando exceptionnel, l’instinct dramatique manque le plus souvent à cette vingtaine de titres qui, s’ils regorgent d’airs somptueux, n’ont pour la plupart pas le ressort dramatique des opéras de Haendel contemporains, ceci expliquant la relative rareté de leurs apparitions en scène, hors contexte particulier, tel les Jeux de 2024, qui ont été l’occasion de voir enfin l’Olympiade au TCE. Lequel choisir alors ?

Cecilia Bartoli, dont l’Album Vivaldi paru en 1999 chez Decca, qui fut un triomphe mondial de l’édition phonographique, a fait autant pour la reconnaissance universelle de la musique lyrique de compositeur vénitien que l’édition phonographique de ses Quatre Saisons, cinquante ans plus tôt, pour la découverte et le rayonnement du compositeur de concerti irrésistibles. Elle est donc au fait du côté enfilade d’arias de ce répertoire qu’elle connaît parfaitement

De son côté, Barrie Kosky, bien conscient de l’obstacle potentiel de l’ennui théâtral, a donc imaginé avec son accord un Pasticcio inédit qui pourrait le contourner. N’était-ce pas une mode appréciée au XVIII° siècle, et Vivaldi lui-même en a composé, avec ses propres airs croisés d’autres célèbres alors. Liberté du choix parmi les trésors vocaux, quitte à ajouter quelques sinfonias et autres concerti instrumentaux pour la ponctuation, un zeste de Corrette, deux de Geminiani / Corelli et quelques chœurs issus de la production d’église de Vivaldi . Restait à inventer un scénario qui mêle dramatisme et éblouissement théâtral.

Le metteur en scène ayant monté, voici une vingtaine d’années, en Australie, un spectacle à partir des Métamorphoses d’Ovide, est reparti avec l’aide du dramaturge Olaf A.Schmitt de cette source inépuisable de quelques 250 légendes mythologiques qui ont fait support à toute une partie de l’art pictural européen baroque. Mais pas question de jouer ici la reconstitution pseudo-fidèle à l’époque, comme Pizzi l’avait fait en son temps.

Hotel Metamorphosis est donc résolument contemporain : Michael Levine a posé sur scène une superbe chambre d'hôtel immaculée, au design luxueux, pourvue de tout le confort contemporain (écran plat majuscule, lit plus que King size - qui servira aussi de Bocca del inferno).

Seuls les grands tableaux (vidéo) de style classique ornant successivement le mur central évoquent chacun des mythes exposés par la narration.

Hotel Metamorphosis - Lea Desandre (Myrrha)) © salzbürger festspiele monika-ritterhaus

La liberté que laisse ce choix est celle de l’invention visuelle, et Barrie Kosky est un maître en la matière. Il joue de ce lieu assez vague et assez transformable pour que les histoires plus ou moins croisées et plus ou moins connues de Pygmalion, d’Echo et Narcisse, d’Arachné, de Myrrha, s’y succèdent avec élégance et théâtralité, dans le cadre général de la légende d’Orphée, avec la seconde mort d’Eurydice aux Enfers, et le déchirement du poète par les Ménades, forme de catharsis ultime - magnifiée par le sublime Gelido in ogni vena extrait d’Il Farnace, porté par une Bartoli à son plus exceptionnel d’intensité dramatique.

Restait, une fois le choix narratif organisé, restait à trouver parmi les centaines d’arias, pièces orchestrales et chorales du compositeur les numéros musicaux qui puissent convenir à ce théâtre pour lui donner vie. Airs de désespoir, de colère, d’apaisement, de sommeil, d’éblouissement, de séduction … une trentaine de merveilles sont là, où l’on retrouve le délicieux Zeffiretti che sussurate extrait de l’Ercole sul Termodonte, le Dell’aura al sussurrar de Dorilla in Tempe, le Transit aetas furibond de l’oratorio Juditha triumphans… Trois heures trente d’un sans faute porté à un niveau d’exception par la qualité et la variété de ces choix qui participent pleinement à la dynamique d’un spectacle d’une virtuosité égale en matière de chant et de théâtre.

Car comme toujours, Kosky a su créer des moments de théâtre éblouissants de vie, avec l’aide des vidéos de rocafilm (Arachné, Eurydice aux Enfers),

des chœurs Il Canto di Orfeo, des danseurs et chorégraphies d’Otto Pichler toujours aussi inspirées dans leur maniérisme déluré (Narcisse) ou transgenre (Eurydice encore).

Et bien sûr par une distribution réduite - 4 chanteurs et une actrice – qui s’est avérée exceptionnelle. Côté chant, La Bartoli se partage entre Arachné, qui se voulait rivale d’Athéna, et une Eurydice très dramatique, privilégiant les airs où l’expression d’une profondeur sensible (le Sol da te, mio dolce amore de l’Orlando furioso qui ouvre le prologue, le Gelido déjà évoqué qui conclut la soirée) l’emporte sur une virtuosité qui n’est plus tout à fait sienne. Lea Desandre incarne, elle, avec une fragilité folle la statue qui séduit Pygmalion, la charnelle Myrrha, et la délicate Echo, qu’elle chante à merveille, tandis que Nadeshda Karyazina interprète l’impérieuse Minerve, une nourrice et une Junon jalouse et impérieuse, d’une voix de mezzo superbement timbrée, et parfaitement conduite, qui marque aussitôt. Enfin, Philippe Jaroussky, en son automne vocal somptueux, incarne un Pygmalion drolatique et un inénarrable Narcisse, tant il est diaphane jusqu’à la caricature. et continue comme Bartoli à exposer un chant qui n’est qu’à lui.

Quant à Orphée, c’est l’actrice Angela Winkler, un monstre sacré du théâtre allemand, à la présence magnétique.

Reste alors aux Musiciens du Prince à faire vibrer toute la variété d’écriture de Vivaldi. Si parfois on les a trouvés ici même assez peu inspirés, cette italianité parfois virtuose leur convient fort bien. Et Gianluca Capuano, inspiré par l’énergie de la scène, fait des merveilles .

On quitte les lieux avec l’impression d’avoir découvert une œuvre d’art total avant la lettre.

Pierre Flinois

Festival de Salzbourg, Haus für Mozart, le 5 août 2025

À voir ou revoir : Arte Concert https://www.arte.tv/fr/videos/127052-000-A/hotel-metamorphosis/

Au festival de Salzbourg, l’échec cuisant, scénique autant que vocal, de Maria Stuarda, incapable de convaincre de la magie de la partition de Donizetti.

Kate Lindsey (Elisabetta), Lisette Oropesa (Maria Stuarda) © Salzburger Festspiele/ Monika Rittershau

Cherchez dans les archives, Salzbourg n’a pas de tradition belcantiste. Certes, Don Pasquale était de la première saison italienne, en 1931, avec le Barbier de Séville. Riccardo Muti avait fait sien le premier en 1971/72, pour son premier opéra ici, comme Claudio Abbado avec le second, en 1968/ 69, pour deux spectacles brillants dans l’esprit de l’époque., qui au Festival était resté à l’écart des redécouvertes de ce répertoire aux années 50 à 70. Ignorant superbement la génération des Callas, que Karajan avait pourtant dirigée dans Lucia, à Milan, à Berlin, à Vienne, Gencer, Sutherland, Sills, Caballé, Salzboug ne sut pas plus exploiter l’étoile d’Edita Gruberova, dans cette veine qui faisait d’elle une reine, à Munich, à Vienne. Depuis, hors quelques rares concerts, comme la récente Favorite avec Elina Garança, seule Cecilia Bartoli a ouvert l’éventail, en son Festival de Pentecôte, en imposant Norma, Don Pasquale, et quelques Rossini, pas forcément repris l’été.

Et voici que Markus Hinterhauser inscrit soudain au programme 2025 la Maria Stuarda de Donizett, effort louable, mais qui ne s’imposait pas, quand on n’a plus les voix pour l’interpréter au niveau d’exception de Salzbourg. Anna Netrebko et Garança s’affrontant en Anna Bolena, c’était - au Met - il y a 15 ans déjà. Là encore, occasion manquée.

Aujourd’hui, c’est Lisette Oropesa qu’on programme partout dans ce chant orné, à tort et à travers, hélas ! Belle interprète certes, jolie voix, très bien tenue, techniquement parlant, mais qui n’a pas les emportements, les « tripes », nécessaires pour ces rôles de défonce vocale et de folie théâtrale que sont les grands Bellini et autres Donizetti ; on l’a vérifié à l'Opéra Bastille, avec Les Puritains récemment. Trop sage ! Alors ,lui confier le Figlia impura di Bolena,de la Reine d’Écosse, et son Vil bastarda, quelle impasse ! On le constatera tout au long, sa Maria Stuarda ne décolle pas, même pour les instants d’émotion pure de l’acte final (Deh ! Tu di un’umile preghiera…). Élégants, oui, mais ni racés, ni saisissants. On restera définitivement dans la joliesse, et non dans l’ardeur et l’étreignant.

Lisette Oropesa (Maria Stuarda) © Salzburger Festspiele/ Monika Rittershau

Pour Elisabeth, la jalouse, c’est pire : Oropesa sait ce qu’est le bel canto, Kate Linsdsey n’en a l’idée ni du style, ni des appuis, ni des couleurs. Elle chante sur ses limites en permanence, y perdant le poids naturel de son timbre, qui convainquait l’an dernier dans son beau Nicklausse ici même. Et si aedeur il y a, un peu, c'est dans un style romantique, quasi vériste. Quand , au maintien, royal de ton, d'autorité, c'est encore autre chose.

Kate Lindsey (Elisabetta) © Salzburger Festspiele/ Monika Rittershau

Quand ce sont le Leicester de Bekhzod Davronov, beau ténor à la grâce vocale réelle, et le Talbot d’Aleksei Kulagin, au baryton phrasant noble, qui offrent le meilleur de la soirée en matière de style - si l’Anna de Nino Gotoshia est plus que probe, le Cecil de Thomas Lehman manque lui de profondeur, - on saisit l’ampleur du malaise.

Contraint par les limites de l’équipe vocale, Antonello Manacorda n’a aucune âme qui chante à faire résonner dans l’orchestre. Celui-ci a beau être Vienne, magnifique de son, et jouer l’esthétisme de la partition, le drame reste absent.

Pouvait-on au moins se réfugier dans les beautés d’un spectacle à faire rêver ? Las, l’art scénique, très constant, d’Ulrich Rasche consiste à construire des tournettes inclinées qui pivotent au dessus du plateau comme pour mettre en danger les interprètes, les forcer à la tension : on l’a appris par son Elektra à Genève. Si prouesse il y a alors, c’est bien que solistes et corps de ballet (de la Salzburg Experimental Academy) - un apport du metteur en scène, pas du compositeur - arrivent en permanence à trouver un équilibre précaire sur une pente changeante à tout instant. Quand on s’occupe de cela, on n’a pas l’esprit à son rôle. Cela réduit la mise en scène à une suite de poses d’un instant, à reprendre aussitôt, dans le rythme de la partition… un pléonasme permanent. Seuls les chœurs cachés dans les cintres échappant aux contorsions chorégraphiés par Paul Blackmann, dont la cohorte d’éphèbes en pagnes blancs accompagnera de ses déhanchements les adieux de la reine condamnée, mais tombera de la tournette au sol, pour la laisser seule face à la mort. Esthétisme homo-érotique, où vas-tu te nicher ?

Lisette Oropesa (Maria Stuarda) © Salzburger Festspiele/ Monika Rittershau

Elektra n’avait qu’une tournette, ici elles sont deux qui se font face, se frôlent, se cachent l’une l’autre… Au dessus, on est en blanc (les gens de Marie), ou en noir (ceux d’Elisabeth). On se demandera d’ailleurs toute la soirée pourquoi Anna est en gris. Car pas question de se croiser, de se mélanger. La rencontre des Reines, point de bascule de l’action, reste celle de ces deux univers distants, réduits au seul niveau du symbole simpliste. Faut-il préciser qu’au bout de 10 minutes, ce jeu de poses artificielles installe un ennui aussi lancinant qu'exaspérant, que la beauté des éclairages de Marco Giusti, les quelques projections en noir et blanc sur un 3° plateau suspendu des rapports lascifs de Maria à ses amants,

© Salzburger Festspiele/ Monika Rittershaus

et le jeu des formes dans l’espace noir, qui n’en est pas moins magnifique

© Salzburger Festspiele/ Monika Rittershaus

n’y changeant rien. Si le bel canto espérait conquérir Salzbourg, ce n’est pas cette fois qu’il aura réussi.

Pierre Flinois

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, le 23 août 2025

La nouvelle production des Maîtres chanteurs de Nuremberg à Bayreuth, signée Matthias Davids, fait le choix du premier degré. Portée par une distribution de premier plan, et malgré les ravages de la grippe, elle fait un triomphe.

Bayreuth et Les Maitres, c’est une longue histoire, un peu spécifique par rapport au reste de l’Œuvre wagnérien. Excluons La Défense d’aimer, qui fait partie de ces œuvres de-jeunesse non autorisées au programme du Festival, selon les directives du compositeur lui-même, Les Maîtres sont le seul opéra de Wagner qui ne soient pas un drame, mais une vraie comédie. D’où une relation particulière immédiate et de toujours avec le public allemand. Je le ressentis en 1969, lors de mes premiers Maîtres sur le colline verte, ceux de Wolfgang Wagner, croisés entre le Ring, le Parsifal et le Tristan de son frère Wieland : dans l‘auguste salle, l’Allemagne profonde prenait ce soir-là une place plus sensible que celle du public international, comme pour un entre-soi qui ne pouvait guère se partager. Car Les Maîtres, c’était, c’est encore l’Allemagne, dans sa conception culturelle la plus aboutie, la plus séduisante d’une identité aussi intangible qu’imaginaire, portée par le projet de Wagner, et reprise sans discontinuité par les productions bayreuthiennes de Cosima Wagner (1889), puis de Siegfried Wagner (1924), et détournées par Heinz Tietjen en 1933 pour y fêter une nouvelle Allemagne plus nationaliste. Concept/tradition que Wieland avait fait exploser en donnant une portée universelle - dé-germanisée - à ses Maîtres chanteurs « sans Nuremberg », scandale absolu de l’été 1956, peu à peu noircis jusqu’en 1961, et renouvelés d’un regard plus incisif encore avec ses Maîtres « sur la scène de Shakespeare » en 1963/64, où il réglait de façon claire le compte de ces petits bourgeois pusillanimes dépassés par l’irrésistible montée en puissance de la jeunesse, avec l’aide d’un Sachs complice et lucide. Un tsunami de créativité, vite aplani par la production de Wolfgang Wagner de 1968 - celle que j’évoquais plus haut - qui, en pleines révoltes étudiantes, et alors que l’URSS allait, le 21 août, enterrer le Printemps de Prague, revenait à une tradition bonhomme, souriante, sans vrai relief, ni vraie modernité, faite pour plaire à ce public dérouté par les audaces de ce frère ainé disparu entretemps. Un choix de société presque, qui tint plus de 30 ans, avec 2 autres productions du même (en 1981 et 1996), avant que sa fille Katharina ne monte enfin, en 2007, des Maitres aussi provocateurs - mais plus potaches - que ceux de son oncle, où elle parlait d’antisémitisme, et inversait les rôles des bons et des méchants pour promouvoir le dadaïsme d’un Beckmesser plus créatif que Walther et Sachs réunis dans l’ombre de la dictature d’une bien-pensance toujours prête à se livrer aux mensonges du fascisme. Ce sur quoi redondait 10 ans plus tard la formidable production de Barrie Kosky, le premier metteur en scène qui n’appartienne pas à la Famille royale de bayreuth depuis 60 ans ! Elle discourait avec une verve insolente sur l’antisémitisme de la maison Wahnfried et les responsabilités historiques de l’Allemagne menant le III° acte au Tribunal de Nuremberg, où un Richard Wagner/Sachs triomphait, avec son Art en majesté, seule hypothèse viable pour lui en matière de civilisation. Difficile de faire plus fort, plus cultivé, et plus exceptionnel, sans répéter.

La règle bayreuthienne voulant qu’une production soit renouvelée après 5 ans d’usage, la question de la succession se posait donc, délicate. D’où le choix par Katharina Wagner de Mathias Davids, un spécialiste du Musical - et de l’Opéra aussi - pour proposer une nouvelle approche, en opposition à première vue absolue avec ces deux précédents coups de poings magistraux. Effectivement, Davids ne cherche pas à priori à inscrire l’œuvre dans une dimension autre que celle de la comédie (musicale) : pas de prise de tête intellectuelle, pas d’ombre sinistre pesant sur le final, pas de mise en perspective historique, mais une lecture au premier degré, enjouée, drôle, irrésistible même parfois. Elle nous invite dans cette Allemagne profonde, mise en images par Andrew D. Edwards, celle d’une minuscule église blanche perchée au sommet d’un mur escalier vertigineux, qui en pivotant dévoilera une salle de réunion lambrisée de bois dont les appliques à globes opalescents, les gradins et les sièges rabattus évoquent quelque peu celles et ceux du Festspielhaus.

Celle aussi d’une ruelle aux façades en pans bois vivement colorés et chahutées, au graphisme très contemporain - clin d’œil pour les vieux bayreuthiens aux façades en vitraux bleutés de la production de Wolfgang Wagner de 1968.

Bayreuther Festspiele © EnricoNawrath_press

Elles s’écarteront le temps de la scène de bagarre générale pour laisser place aux cordes rouges d’un ring de boxe. Des Ifs en plastique, verts, bleus, violets, un poteau indicateur aux noms fleurant le wagnérisme, et une cabine téléphonique jaune canari - sorte de mini-bibliothèque de quartier où se réfugieront les tourtereaux - complètent tout en complicité avec l’époque.

Bayreuther Festspiele © EnricoNawrath_press

Presque abstrait, mais équipé de façon plus professionnelle, avec un tas de chaussures en attente de traitement - on pense à l’équipement de celui de Wieland en 1963 - l’atelier de Sachs, cerné d’un cylindre bas en pierre, comme s’il occupait les restes d’une tour des remparts de la vieille ville de Nuremberg. Enfin, en guise de Prairie de fête, on se retrouve dans ce qui pourrait être un studio télé, au plateau circulaire surélevé - une tradition locale - avec fond de ciel bleu en soleil rayonnant d’ampoules jaunes, sous une Vache qui rit renversée, cintrée, gonflable et multicolore : tout semble n’avoir qu’un seul parti, amuser le public qui se prend au jeu d’une « comédie colossale » comme la définit le metteur en scène, sans peine et avec raison.

On sourit à voir le panneau triangulaire normalisé qui avertit du risque de chute au pied de l’escalier du I° acte. On ne peut résister, à la toute fin du même acte face aux , à l’église ébranlée qui sur la dernière note du motif des Maîtres, semble basculer dans le vide au milieu de fusées de feu d’artifice. On sourit à voir face aux fidèles descendant l’escalier tout de noir XIX° vêtus, les costumes, dessinés par Susanne Hubrich, pseudo-bavarois (culotte de peau, vestes brodées, bonnets, et autres Dirndels, plus ou moins stylisés, mêlés aux T-shirt bigarrés, et vestes en jeans du présent, tandis que les Maîtres se couvrent de houppelandes précieuses et de toques pour marquer leur attachement au passé, une autre façon d’universaliser temporellement le discours. Est-ce si différent de ce qu’on croise dans chaque fête de confrérie, de la Bretagne à l’Alsace aujourd’hui ? Amusants, bien sûr, le luth en forme de guitare transparente de Beckmesser, l’arrivée surprise en robes du soir vert tendre d‘Angela Merkel et de Christine Lagarde, qui met en joie le public, et celle d’Eva en prix de concours sous la forme de potiche fleurie fêtée par les organisateurs.

On aurait tort de s’arrêter à ce seul aspect : cette production n’est pas exempte de profondeur, au contraire. Les monologues de Sachs le sont, nécessairement. Le traitement de Beckmesser n’est pas caricatural, mais tendre, presque amical, tant il rayonne de sympathie, de normalité. Plus neuf, celui d’Eva qui mène le jeu plus que Walther, en lui envoyant des avions de papier au I° acte du haut de l’escalier, et surtout, en profitant du refus de Walther de devenir maître, pour laisser tomber Pogner, Sachs et la Guilde qui la prenaient pour une potiche, et l’entrainer loin de ce Nuremberg prêt à l’embaumer. Avec elle, la jeunesse vainc. Quand à Sachs, pris de cours par cet abandon, il se réconcilie, comme chez Wolfgang Wagner, avec Beckmesser, pour entamer aussitôt une dispute intellectuelle. La vache qui rit un moment débranchée par le Marqueur jaloux commençait à se dégonfler, symbole de discorde très contemporaine. elle retrouve sa forme quand Sachs la rebranche, la fête peut continuer, rien ne change au pays des Maîtres. Wahn, Wahn ? Si la lecture est purement d’aujourd’hui, le fond est respectueux de cette « illusion » qui est le propos wagnérien même. D’où la totale réussite du spectacle, lisible à plus d’un degré pour qui le regarde vraiment.

Sur le plan musical, on a frisé la catastrophe, mais Bayreuth n’annule jamais . Ces Maîtres marquaient le retour de Daniele Gatti, qui n’était pas revenu au Festival depuis ses Parsifal de 2008 à 2011. C’était sans compter sans les grippes d’été, qui ont frappé lourdement : l’inusable Klaus-Florian Vogt a dû remplacer Piotr Beczala en Lohengrin le 9 août, Günther Groissböck a fait de même le 17 août, en remplaçant Georg Zeppenfeld en Gurnemanz. Pour la 6° représentation de Maîtres, pas de chance, le chef, Sachs et David sont empêchés !

Axel Kober, qui a dirigé Tannhäuser de 2013 à 2022, et Le Hollandais volant de 2015 à 2018 au Festival, prend la baguette au pied levé. Quelques cafouillages dans l‘ouverture, une certaine souplesse dans la battue, de la précision, mais aussi de l’épaisseur dans le trait, qui s’allège peu à peu, et pas vraiment l’impression d’une leçon : la fosse ne décolle guère, alors que les chœurs restent, eux, fidèles à leur légende. Ce ne sont pourtant pas les difficultés qui ont manqué depuis 2 ans : réduction du budget, rupture de la tacite reconduction pour des auditions annuelles, réduction d’effectifs. Personne n’en parle plus cet été, et j’avoue ne pas avoir noté de différence notable dans Lohengrin, ou parmi les Hommes de Hagen, preuve que leur nouveau chef, Thomas Eitler-de Lint, a fait de l’excellent travail. Mais on a eu l’impression d‘une présence moindre en occupation physique de la scène.

Michael Volle remplace lui aussi Georg Zeppenfeld au pied levé. Deux actes durant, celui qui fut le Sachs épatant de Kosky de 2017 à 2021, déployant une verve et un aplomb exceptionnels, sauve la représentation, avec la même bonhommie, l’intelligence, le charme, et le sérieux introspectif, et les explosions de colère. Sans doute ne reproduit-t-il pas - question de physique, de caractère de la voix - celui construit par Zeppenfeld, mais on est reste captivé par sa maîtrise. L’acte III le montre bientôt à ses limites ? Certes, mais la présence demeure, et l’impact avec elle. Magistral !

Un Beckmesser fort beau chanteur de Michael Nagy - cela change de tant de voix criardes – qui compose un personnage attachant, un peu ridicule dans son obsession, mais aussi iun notable respectable,

un somptueux Pogner de Jongmin Park, qui ne creuse pas pour autant le personnage du père inquiet,

(Eva).Bayreuther Festspiele © EnricoNawrath_pre

et les figures parfaitement typées d’un Kothner impeccable diseur (Jordan Shanahan, excellent), d’un délicat Vogelgesang (Martin Koch), et d’un Nachtigal enlevé ( Werner van Mechelen), la cohorte des Maitres est de premier plan, et les autres (Daniel Jenz, Matthew Newlin, Gideon Poppe, Alexander Grassauer, Tijl Faveyts , Patrick Zielke) tout autant. Le Veilleur de nuit a toute la profondeur nécessaire avec la magnifique Tobias Kehrer (qui chantait un Fafner éblouissant de santé la veille), et le David de Ya-Chung Huang (qui lui chantait un excellent Mime dans le même Siegfried), est étonnant de jeunesse - un gamin presque -, d’aisance théâtrale, et de qualité de chant. La Magdalene de Christa Mayer, pimpante, est bien entendu majeure - c’est sa Waltraute qui réveillait le Crépuscule des dieux le lendemain.

Pour faire triompher la jeunesse, les choix d’Eva et de Walther ont assurément été plus qu’heureux. Déjà remarquée en Freia et 3°Norne, l’Eva magnifique de Christina Nilsson l’emporte d’abord par rapport aux dernières titulaires du rôle, Anna Schwanewilms et Camilla Nylund, par sa jeunesse, son côté volontaire, têtu même, en post-ado qui sait ce qu’elle veut, et entend le faire savoir. La voix est splendide, l’aigu généreux, la conduite du Quintette parfaite, le trille de la Mallinger (la créatrice du rôle qui l’inventa) parfaitement donné, et le charme réel.

Régnant d’une aisance absolue, le Walther de Michael Spyres, est, lui, sidérant. Combien en a-t-on entendu qui poussaient le son, beuglaient, manquaient de couleurs, d’élégance, ici même ? Lui est tout simplement merveille, grâce à une technique insolente : parti du chant baroque, passé par le bel canto pour oser ensuite le grand lyrisme français, avant de s’attaquer à Wagner avec une technique d’appui parfaitement assurée, il propose ce faisant un retour aux origines d’un chant wagnérien d’avant les chanteurs wagnériens alourdis par les excès de lenteur des chefs de Cosima Wagner, puis de l’âge d’Or des années trente, celui d’une génération dont l’inconcevable, l’absolue supériorité n’aura eu qu’un temps, définitivement révolu. Alléger est redevenu le maître mot, renvoyant aux instructions de Wagner au jour du premier Or du Rhin de 1876 : « De la clarté ! Les grandes notes viennent d’elles-mêmes ; les petites et leur texte sont le plus important. » C’est bien ce qui avec le Walther de Spires est le plus décoiffant.

On avait salué son superbe Lohengrin à Strasbourg, pas encore totalement abouti en matière de gestion et d’économie du souffle - gageons qu’il le sera totalement ici, en 2027. Son Siegmund aussi, ici encore l’an dernier, chaleureux, vaillant, enlevé, mais une ébauche encore plus qu’une leçon. Son Walther est un aboutissement, où le jeu des couleurs, des nuances redevient un plaisir, ignoré depuis 2007 par la voix blanche du seul tenant du rôle, Klaus Florian Vogt. Le récit du rêve, la construction du chant de concours, son aboutissement final, tout est leçon d’un art du chant qui pose la première pierre d’une nouvelle ère, que le Tristan annoncé pour 2029 viendra sans doute confirmer.

Alors oui, la production de ces Maîtres est un régal, l’orchestre aura retrouvé dès le 23 août les certitudes de la baguette de Gatti, et un Zeppenfeld qu’on dit magistral, mais la nouveauté est d’abord dans ce chant neuf qui sait faire bouger les lignes de la tradition ; le message même que Wagner voulait faire passer dans ses Maîtres chanteurs.

Pierre Flinois

Bayreuth, Festspielhaus, le 19 août 2025

Zaïde, ou Le chemin de la lumière, d’après Mozart, revue et augmentée par Wajdi Mouawad, Raphael Pichon et L’ensemble Pygmalion.

Zaïde de Mozart voisine au Festival de Salzbourg Rendering for Orchestra de Berio, et la 5° Symphonie de Mahler. Un rapprochement qui interroge sur l’art de recoller les fragments. Episode 2.

Peut-on encore parler du kintsugi, l’art japonais de sublimer les cicatrices, face au travail recréateur de Raphaël Pichon réalisé avec Zaïde, Davide penitente et quelques autres morceaux mozartiens rassemblés en une œuvre nouvelle sur un livret inédit de Wajdi Mouawad ? Les trois représentations semi-scéniques de Zaïde sont une façon de redonner vie aux restes d’une œuvre laissée inachevée, ainsi qu’à une autre, une Cantate de la même époque. Ici, pas de points de suture pour recoller des fragments, mais une intervention en ajouts et juxtapositions pour un nouvel assemblage dont l’ossature repose sur un beau texte dramatique qui nous parle du passé autant que de notre actualité, sur le thème de la résistance de l’amour à l’intolérance d’un pouvoir discrétionnaire.

Mozart a laissé Zaïde (Das Serail) K.344 à l’état de fragments orchestrés d’un Singspiel inachevé, abandonné en 1781 suite à l’annulation d’un projet de création d’un Opéra allemand à Vienne à l’instigation de l’Empereur Joseph II. Quinze numéros orchestrés sont conservés, qui furent achetés à Constance Mozart par Johann Anton André, qui en publia une réduction pour piano. Mais s’il manque une Ouverture et un Final, plus grave s’avère la perte du livret original de Johann Andreas Schachtner, même si le compositeur le tenait pour médiocre : lui seul permettrait une représentation, les airs restant des moments suspendus d’émotion, quand l’action théâtrale constutue le ciment nécessaire à l’existence du tout. Pour Zaïde, on sait seulement que ce ciment contait une action assez proche de ce que serait plus tard un achèvement : L’Enlèvement au Sérail. S’il est toujours possible de présenter ces fragments au concert, porter l’œuvre à la scène, ce qu’avait fait André en 1866 à Frankfurt, avec de la musique de sa plume, impose non seulement d’inventer les pièces manquantes, mais aussi de réinventer une histoire. Ce que Peter Sellars avait tenté, au Festival d’Aix-en-Provence, en 2008, en créant un manifeste maladroit contre l’esclavage, qui n’avait pas réussi à s’imposer vraiment.

Mais d’abord, pourquoi s’obstiner ? Parce que la partition est de l’excellent Mozart, et contient deux merveilles vocales : le fameux Ruhe sanft, mein holdes Leben de Zaïde, que tous les sopranos rêvent d’inscrire à leur répertoire, et le tout aussi admirable Trostlos schluchzet Philomele. Pour pareils bijoux, il faut un écrin théâtral de haut niveau.

Face à l’absence de livret, Raphael Pichon, qui a suscité l’an dernier la pseudo-reconstitution d’un Samson perdu de Rameau et Voltaire à Aix, a fait appel à Wajdi Mouawad, auteur dramatique reconnu (Incendies, écrit pour Avignon en 2003, que le cinéma a porté au succès mondial), et metteur en scène de théâtre et d’opéra (Oedipe d’Enesco, Pelléas et Mélisande à l’Opéra Bastille). Son récit, sinistre et lumineux, est une histoire de prison dans un Orient musulman dont le tyran, Soliman, n’a rien de l’esprit des Lumières du futur Selim de l’Enlèvement. Une histoire d’amour entre prisonniers chrétiens, Gomatz, et Zaïde, surnommée la femme qui chante, qui accouche d’un enfant juste avant d’être exécutée. C’est cet enfant, Persada, qui revient adulte chercher ses racines, et trouve en Allazim, le geôlier d’alors, le témoin d’un passé qu’il ressuscite bientôt dans une narration émue.

L’histoire, édifiante, fonctionne, et présente le mérite de créer un fil, et une tension dramatique, pour mener à l’acceptation et au pardon, se conformant en cela à nos idéaux d’aujourd’hui. C’est pourquoi le titre est ici Zaïde, ou Le chemin de la lumière.

Sauf que pour se confronter à ce texte, lui donner un message musical universel, façon Fidelio, les restes de Zaide ne pouvaient suffire. Pichon est donc allé puiser des compléments dans le catalogue mozartien contemporain : deux Airs de concert, Ah, lo previdi pour Persada, Misero ! O sogno pour Soliman, le Lied Einsam bin ich, meine liebe KV Anh. 26, pour Gomatz, un Canon, Nascoso è il moi sol, KV 557, tous deux arrangés par Vincent Manac’h, un instant d’orchestre de Thamos, et surtout la quasi-totalité des chœurs et airs du Davide penitente, KV 469, une cantate de 1785, elle aussi inachevée. Et là, le bât blesse, avec une rupture stylistique flagrante : on passe à l’italien, ce n’est pas si gênant. Mais Mozart n’écrivait pas de façon identique sa musique religieuse et ses partitions pour la scène ou le concert. Aussitôt les éléments du David font apport exogène au milieu du théâtre de Zaïde. Certes, ces chœurs sont splendides, prenants, mais leur nature, leur sujet, sont ailleurs. Une opposition s’installe, alors qu’on attendait une cohérence, impossible à trouver ? Dommage, car hors cette gêne dont on n’arrivera pas à accepter les ruptures, le produit est formidablement réalisé.

On est face au Rocher de la Felsenreitschule, nu, si puissant d’expression brute, avec quatre niches ouvertes seulement, un mur de prison facile à imaginer. Devant, à jardin, l’ensemble Pygmalion, que dirige de sa haute silhouette le maître d‘œuvre Pichon. Côté cour, sous les éclairages tranchants de Bertrand Couderc, l’action, sans fioriture : un jeu simple, des acteurs vrais, qui sont aussi d’excellents chanteurs. Certes, Léa Desandre manque d’appui, de grave, mais pas de fraicheur pour un Air qu’ont magnifié Lucia Popp ou Kiri Te Kanawa, et Daniel Behle de séduction tant son ténor semble désormais bien sec, mais cela va avec son rôle de méchant. Johannes Martin Kranzle est l’humanité même avec son Allazim bourru et tendre, fracassé d’émotion par le retour d’un passé qui est tout à sa décharge, puisque c’est lui qui avait sauvé le nouveau-né qui réveille ses souvenirs. Julian Prégardien est un Gomatz magnifique de sensibilité offerte, et Sabine Devieilhe est une délicate Zaïde, plus étonnante dans la véhémence de Tiger ! wetze nur die Klauen que dans son beau Ruhe sanft, tout d’émotion retenue, comme le duo avec Gomatz, Meine Seele hüpft vor Freuden, et dans Trostlos schulchzet Philomele, d’un tendresse infinie.

Les rares ensembles, O selige Wonne, ou Freundin ! stille deine Tränen, plein de consolation, comme les interventions solistes avec le chœur, extraites de Davide penitente, sont prenantes. De fait, les interventions isolées du Chœur Pygmalion, d’une sensibilité constante, par leur présence scénique fluide, traitée par la chorégraphe Evelin Facchini comme élément dramaturgie dynamique qui entoure, protège, enferme les solistes, ainsi projetés dans une dimension dramatique à l’échelle du plateau.

Quant à l’Orchestre Pygmalion, il rayonne de toute la sensibilité à fleur d’instruments, qui est aussi la signature de Raphaël Pichon. Bref, le spectacle est superbe. Dommage vraiment, ce hiatus, entre les caractères de ses composantes. .

Pierre Flinois

Salzbourg, Felsenreitschule, le 22 août 2025.

À voir ou revoir sur ARTE Concert à partir du 24 août.

Rendering for Orchestra de Berio et la 5° Symphonie de Mahler, voisinent au Festival de Salzbourg la Zaïde de Mozart. Un rapprochement qui interroge sur l’art de recoller les fragments. Episode 1.

Connaissez-vous le kintsugi, cet art japonais à demi-millénaire de sublimer les cicatrices des céramiques ou porcelaines brisées, en recollant les fragments avec de la laque et de la poudre d’or ou d’argent, pour éviter que le passé, précieux comme usuel, ne finisse à la poubelle. Un art délicat, amoureux de l’objet, de la matière, qui ne cache pas l’accident, mais le magnifie dans son résultat, hybride et souvent magnifique. Une façon aussi de souligner intellectuellement la fragilité de toute chose.

Dans le domaine musical, les fragments subsistent en nombre, souvent conservés, pieusement, dans les fonds de collections spécialisées. La question qui se pose aussitôt est : faut-il les accepter tels quels, ou les compléter ? Et alors, dans quel style ? Le Requiem de Mozart, la Turandot de Puccini, la Lulu de Berg ne sont guère joués qu’avec ces apports qui leur ont permis d’atteindre une complétude devenue normalité. Ce qui n’empêche nullement de les présenter dans leur état original, comme le fit Toscanini à la création de Turandot, ou quand Christoph von Dohnanyi ne jouait que ce que Berg avait écrit de Lulu.

Le passage à Salzbourg de l’Orchestre Royal du Concertgebouw repose à nouveau la question, en programmant Rendering for Orchestra de Luciano Berio… et Schubert

Schubert a laissé 8 symphonies achevées, dont l’Inachevée, réduite - volontairement ou non, on ne sait - à ses 2 mouvements, et nombre d’ébauches pour d’autres symphonies. De celle que l’on a répertoriée comme la 10° Symphonie, en ré majeur, D. 936 A, de 1828, des esquisses piano de 3 mouvements , notées sur 2 lignes de portée avec indications de l’orchestration, ont été identifiées en 1978. Ce qui a permis à Brian Newbould, puis à Pierre Bartholomée d’en proposer des versions exécutables, avec orchestration des éléments conservés, et composition des manques dans un style le plus proche possible de celui du compositeur.

Luciano Berio, qui a souvent plié sa créativité à la résurrection de nombres de torsos - son final de Turandot étant le plus célèbre, sinon le plus joué - a choisi, lui, en s‘attaquant à ces restes, d’en exalter les manques, en les traitant, façon kintsugi justement, avec d’autres matières musicales : les siennes, qui usent du celesta comme signature. Rendering for Orchestra est une commande du Concertgebouw, qui en assura la création à Amsterdam : les deux premières parties, par Nikolaus Harnoncourt en 1989, l’œuvre complétée à 35 minutes, par Riccardo Chailly, l’année suivante.

Le voisinage du concert du Concertgebow à Salzbourg en tant qu’Orchestre invité, et des 3 représentations de Zaïde de Mozart dirigées par Raphaël Pichon a-t-il poussé Markus Hinterhauser ou Klaus Mäkelä à inscrire cette œuvre comme préambule à la 5° Symphonie de Mahler, point majeur du concert ? La cohérence programmatique de ces œuvres inachevées fait assurément sens. Et l’œuvre hybride de Schubert/Berio parvient sans peine à séduire dans son esprit post-, très contemporain. Les torsos orchestrés par Berio sont parfaitement schubertiens, avec leur lyrisme mélodique à la séduction immédiate, parfois confondante de beauté. Des trois mouvements, Allegro moderato, Andante con moto, Scherzo - allegro moderato, c’est le second qui surprend par son atmosphère sombre, qui pour certains commentateurs anticipe l’univers symphonique mahlérien, dans sa façon de Notturno ivre de bois, enchanteurs, où la nuit gronde de ses mystères, ou s’éclaire d’une mélodie si délicate qu’elle pourrait s’inscrire dans Rosamonde. Les raccords de Berio offrent eux des sonorités précieuses : l’orchestre tintinnabule, glisse entre cuivres et cordes, offrant, dans un esprit japonisant, subtil et personnel, ici le balancement de l’eau qui coule, là une danse qui survient, évanescente. Morceaux fantasques, qui jouent délicieusement, sans grand bruit, avec le caractère des fragments de Schubert, en leur reprenant un peu de matière, de rythme, de couleur tout en laissant aussi deviner de subtiles anticipations/réminiscences de Berg, car ceal reste du Bério, incontestablement. Il n’y a là nulle franche opposition, mais jeu de miroirs. La question de savoir qui des fragments ou des joints sont les plus signifiants ne se pose même pas, c’est toute la magie et la modernité d’esprit de la chose. Au point que la phalange rayonne, et que Klaus Mäkelä, le geste souple, sourit. Ce qui n’empêche en rien d’insuffler de la virtuosité à cette lecture marquée du sceau de la transparence et du diaphane, mais qui apparait plus contrastée que celle de Chailly.

Mahler a lui aussi joué au reconstructeur, avec Die drei Pintos de Weber, qi'il acheva et dirigea à l'Opéra de Vienne, et fut aussi l’objet des attentions d’Ernst Krenek, puis surtout de Deryck Cooke pour faire de sa 10° Symphonie une réalité exécutable. On reste donc dans la thématique de l’achèvement, avec sa présence en seconde partie du concert. Mais il n’y a rien à ajouter à sa 5° symphonie, qui déborde de plénitude achevée. Après le jeu de clins d’yeux complices de Berio, elle fait l’effet d’une machine formidablement réglée, que le Concertgebouw, dans son impérieuse virtuosité et son admirable musicalité, ne peut que souligner d’évidence. Cuivres ébouriffants de sureté, petite harmonie à fondre, cordes telluriques toujours en majesté, une puissance expressive implacable s’expose à chaque instant, dans une plasticité effervescente, comme une délicatesse inspirée pour le trop fameux Adagietto, soutenu, large, et bien sûr éthéré, qui font la preuve de l’exceptionnelle aptitude de l’orchestre à jouer le compositeur.

Rien de neuf, c’est dans sa tradition depuis 1903, et la première visite de Mahler pour diriger sa 3° Symphonie. Il devait y revenir diriger ses 2°, 4°, 5° et 7°, et laisser à Wilhelm Mengelberg, puis à Bernard Haitink construire cette tradition mahlérienne toujours ouverte. Gageons que Klaus Mäkelä, leur lointain successeur désigné pour 2027, qui ouvrait en mai dernier, 105 ans après sa première édition, le 3° Festival Mahler du Concertgebouw, avec la 1° Symphonie, portera haut cette tradition. Son passage éclair à Salzbourg l’a confirmé haut et clair.

Pierre Flinois

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, le 21 août 2025

Pour découvrir Rendering de Berio :

- Riccardo Chailly, Orchestre symphonique de Milan Giuseppe Verdi, Decca

- Christoph Eschenbach, Orchestre de Paris, Ondine

Le Festival d’Opéra de Munich reprend la production de l’Or du Rhin de Tobias Kratzer, créée en octobre 2024, qui s’était avérée l’une des plus fascinantes qu’on ait pu croiser, et l’une des plus abouties qu’on ait pu entendre. Retour sur cet évènement dont on attend avec impatience la suite, avec La Walkyrie, pour juin 2026.

L'Or du Rhin - Film muet de La descente au Nibelheim - Sean Panikkar (Loge) Nicholas Brownlee (Wotan) Figurante © Bayerische Staatsoper Manuel Braun, Jonas Dahl, Janic Bebi

De la fosse a surgi l’accord de mi bémol majeur et son long développement, sans que rien sur scène n’évoque le Rhin, ni la Nature. Elle est occupée par la nef d’une cathédrale gothique dont on n’aperçoit que quelques énormes piliers de pierre, fasciculés et baignés d’ombre. Taguée en jaune sur la paroi d’un jubé de bois qui ferme le chœur, l’inscription Gott ist tot (Dieu est mort) dit, comme le vide du vaisseau de pierre où l’on devine les bâches d’un échafaudage de travaux, la déshérence de la religion, un des phénomènes marquants de notre époque …

Tobias Kratzer, qui a montré, en particulier dans son Tannhäuser à Bayreuth, qu’il sait poser un regard lucide, distancié et même amusé sur le légendaire wagnérien, pose en préambule à son futur Ring munichois la question de l’identité des dieux wagnériens. Qui sont-ils en fait, eux que depuis un demi-siècle, on a débarrassé de leur divinité pour en faire si souvent des humains ? Wieland Wagner, au Nouveau Bayreuth des années 50, les montrait encore divins, mais universalisés au filtre de la mythologie grecque. Depuis les révolutions scéniques des années 1970 - et en particulier, celle du « Ring du centenaire » à Bayreuth - les dieux du Ring, tout comme les œuvres de Wagner, sont entrés dans le domaine des multiples possibles en matière d’interprétation : grands bourgeois du XIX° siècle (Chéreau, Ronconi), chefs de clan du futur (Kupfer), curistes, chefs d’armées, capitalistes, pseudo-robots, cosmonautes, clowns fardés (Freyer), maîtres de forges, ou du pétrole (Castorf), capitaines d’industrie (Tcherniakov), ou famille dysfonctionnelle façon série TV (Schwarz à Bayreuth aujourd’hui, où demain, l’IA qui créera leurs avatars nouveaux), cette incroyable diversité montre à quel point les dieux des Eddas germanisées qui servaient de figures symboliques à Wagner ont été vidées de toute divinité par l’approche historico-politico-socio-culturelle des 50 dernières années régnant sur les scènes du Regietheater et d’ailleurs… D’où, paradoxalement, et malgré cette incontestable richesse d’éclairages, l’impression de déjà vu qui s’impose souvent, particulièrement dans L’Or du Rhin.

Ce ne sera pas le cas ici, tant la réponse fournie par Tobias Kratzer, qui propose de retrouver leur vérité, non pour réinstaller un panthéon mort, mais pour démonter les mécanismes de leur prétendue puissance au regard de l’époque, avec comme principaux vecteurs d’analyse l’ironie et le rire, sera originale et surtout impitoyable : voici des faiseurs d’illusion, des arrivistes dépassés ,qui ne maîtrisent plus rien.

On commence par un type en pantacourt et sweat, visiblement venu dans la cathédrale pour en finir avec la vie. Le courage lui manquera pour le geste ultime quand son attention sera focalisée par 3 nanas aussi mal attifées que lui qui viennent déplacer une dalle du sol, pour libérer une bulle d’or qui s’élève d’un jet vers les voûtes, avant de retomber dans sa cachette, où elle s’endort. Le suicidaire questionne, les filles bavardent, trop, et survient le vol qui régénère le désespéré. De la pénombre de l'échafaudage surgit lentement une tribu, qui campe là, faute de mieux, et s’installe autour d’un feu de camp, pour ressasser sa perte d’influence. Leur chef, le dieu Wotan, a confié la rénovation de son image de marque à deux prêtres, encore prêts à l’adorer. Voici qu’ils exposent leur campagne de promotion : bannière déroulante portant un « Ton Walhall, ton Wotan », modèle de statuette du dieu à éditer en nombre...

Nicholas Brownlee (Wotan) Ekaterina Gubanova (Fricka) Bayerische Staatsoper © W.Hoesl.

Tout est prêt, sauf que le contrat est renié par le client. Les influenceurs enlèvent la belle Freia, tandis que le coach personnel de Wotan, un jeune portant beau nommé Loge, grand fumeur, hautain et distant, explique au dieu qu’il doit s’emparer de l’Or du lourdaud, nommé Alberich. La descente à Nibelheim, petite ville de la banlieue d’une mégapole lointaine, est hilarante : projeté en grand format, le voyage montre le dieu ahuri découvrant le monde humain d’aujourd’hui : l’avion, les rues de New York, le garage où le nain et son frère concoctent des objets de domination, fusils d'assaut et matériel électronique.

L'Or du Rhin Nibelheim Matthias Klink (Mime) Sean Panikkar (Loge) Martin Winckler (Alberich) Nicholas Brownlee (Wotan) Ekaterina Gubanova (Fricka) Bayerische Staatsoper © Geoffroy_Schied

Transformations avec impressionnant dragon invisible secouant la porte du garage, et retour hilarant avec le crapaud dans un Tupperware, que Wotan aurait bien du mal à faire passer à la douane sans l’aide inventive de Loge mettant le feu à une poubelle … La suite est connue, qui traite avec cruauté un Alberich entièrement nu, et provoque le meurtre d’un des prêtres par son acolyte. Peu importe la malédiction, avec l’Or en main, Wotan a gagné la première manche, et les dieux remis à flots par sa bonne fortune passagère auront droit à leur triomphe en investissant le Walhall qui, bâches tombées, s’avère être un somptueux retable néo-gothique où chacun d’eux s’installe en majesté, tandis qu’une humanité nombreuse et muette vient contempler ses nouveaux maîtres, sans rien savoir de leurs méfaits, Quels regards porteront-ils sur leur chute à la fin du Crépuscule des dieux ?

L'Or du Rhin - Final 2024 Bayerische Staatsoper © W. Hoest

À travers un théâtre aussi animé et palpitant qu’irrésistible - et on témoigne à cette deuxième rencontre qu’il ne perd rien de son mordant à être revu – Kratzer propose des réponses claires à ses questions, montrant ce que ces faux dieux-là peuvent apporter à notre aujourd’hui si riche en manipulations de masses. Et son Or du Rhin interroge d’avance sur la façon dont il prolongera son propos au long des 3 journées restant à venir, qu’on attend avec impatience.

Réussite égale au plan musical, même s’il n’est pas aussi novateur. On restait ici sous le charme ébloui du dernier Ring de Kirill Petrenko, été 2018. Vladimir Jurowski l’engage sur un chemin aussi narratif que son compatriote russe. Il n’en a pas la même magie du détail, ni sa dynamique irrésistible, mais il sait forger à la fois un récit en mouvement perpétuel, et un tableau sonore somptueux, immédiatement séduisant, qui ne marque jamais de pause. Et qui ne rivalise en rien avec la dynamique théâtrale, tant il est en phase avec elle, le naturel et l’allant soulignant parfaitement tout ce que le production peut avoir de distancié par rapport à la tradition, et d’intégration dans la modernité. La clarté est le maître-mot, et le Bayerisches Staatsorchester la rend avec une splendeur qui dit son niveau préservé et sa tradition renouvelée, d’autant que la battue du chef magnifie à chaque instant son rôle de vecteur premier de l’action, dans la plus pure tradition wagnérienne.

La distribution, pratiquement identique à celle d’octobre suit parfaitement. D’abord parce tous sont d’admirables acteurs qui s’amusent à jouer le propos décapant du metteur en scène, et qu’ils sont aussi une équipe, cohérente et homogène, On retrouve avec joie le Wotan de Nicholas Brownlee, qui sera celui de Bayreuth en 2026 - épatant, vocalement très à l’aise, irrésistible comédien, assurant à merveille le côté roublard étonné et prétentieux que lui a construit Kratzer. Complice majeur, le Loge de Sean Panikkar, magnifique d’élégance indifférente, et vrai meneur de jeu, chante à ravir en se positionnant en équilibre entre le Heldentenor et le ténor de caractère. Mime pleurnichard parfait de Matthias Klink, Géants bien distincts, entre le méchant Fafner de Timo Rihonen et l’amoureux Fasolt de Matthew Rose. Fricka d’Ekaterina Gubanova, superbe en octobre, ici encombrée de timbre, et de fait minaudante, et Erda magnifique de ton et prenante de Wiebke Lehmkuhl. Donner puissant de Milan Siljanov et Froh déjà très Heldentenor de Ian Koziara. Belle Freia transformée en pendule de Mirjam Mesak, et ensemble des Filles du Rhin (Sarah Brady, Verity Wingate et Yajie Zhang) vivifiant. Seul nouveau, l’Alberich de Martin Winkler, pilier de la maison, qu’on sait bête de scène impayable (son Frank tient l’acte III de La Chauve-Souris à lui seul). S’il n’a pas toute la puissance éruptive et maléfique pour clamer la malédiction, qui tient plutôt de la déchirure, il est sidérant de présence à la scène III et captive le regard par l’intensité de son jeu en prisonnier maltraité et vite revanchard. Magistrale soirée !

Pierre Flinois

Munich, Bayerische Staatsoper, le 31 juillet.

Pour poursuivre : La Walkyrie, les 25 et 28 juin, 1°, 4 et 8 juillet 2026.

Au Festival d’Opéra de Munich, reprise de la production de l’opéra de Dvorak, signée Martin Kusej, vieille de 15 ans déjà, et qui sert de cadre encore efficace à la Rusalka déchirante et somptueuse d’Asmik Grigoria

Asmik Grigorian (Rusalka) Bayerische Staatsoper © W. Hoesl.

Le Festival d’Opéra de Munich a ceci de particulier qu’il reprend nombre de productions de la saison écoulée, en y ajoutant deux nouveaux titres (cet été, le Don Giovanni de Mozart à la Staatsoper, et la Pénélope de Fauré au Prinzregententheater), ce qui fait que malgré son exceptionnelle qualité, il ne s’inscrit pas - à tort - au même rang de célébrité que ses illustres voisins de Bayreuth et Salzbourg, à deux heures chacun, quand les travaux de la Deutsche Bahn désormais réputée pour ses retards chroniques, les embouteillages des autoroutes en rénovation, ou la perte des bagages à l’aéroport de Munich ne rendent pas la relation incertaine.

On en a du coup oublié que, fondé un an avant Bayreuth, l’été 1875, le Festival fêtait ses 150 ans cet été, sans qu’on en fasse un événement exceptionnel, marqué par une programmation inventée pour l’occasion. La qualité supérieure suffit ici à remplir les salles.

Cet été, on aura préféré les reprises aux deux nouveautés. On ne peut qu’approuver l’installation au répertoire de la Staatsoper de la très rare Pénélope de Fauré, mais la distribution ne comportant qu’un seul chanteur francophone, une hérésie aujourd’hui pour pareil monument de subtilité linguistique, on lui a préféré la reprise de Rusalka, sacrifiant ainsi au culte de la diva. Reprise qui s’est effectivement avérée exceptionnelle, de par la présence d’Asmik Grigorian qui a déjà subjugué Prague, Madrid et Londres dans le rôle de l’ondine amoureuse du prince charmant..

Ce fut l’occasion de croiser une production vieille de presque 15 ans, qui avait fait quelque peu scandale en 2010 ; c’est que Martin Kusej avait traité l’œuvre de Dvorak comme il se doit aujourd’hui, sous le regard du psychanaliste. Pas d’étang, pas de forêt, pas de lune romantique, la Nature est ici renvoyée au grand tableau d’un lac étale glissé entre des monts alpestres : un clin d’œil au naturalisme féérique de l’œuvre, mais figé une fois pour toute comme fond de scène à l'acte I. Au devant, trône le fauteuil de Jezibaba, la réputée sorcière. Mais surtout pas de naïades, ni d’Ondin. Ça, c’était du temps de la production signée Otto Schenk et Günther Schneider-Siemssen, en 1981, avec la radieuse Hildegard Behrens. Pas de conte de fées, donc, mais du sordide : l’Ondin est un maquereau, qui garde ses filles, et les punit en abusant d’elles sexuellement, dans un vaste local en béton, qui surgira des dessous, sinistre malgré quelques divans et coussins posés çà et là. Sa fille préférée, Rusalka, sommeille, indifférente, sur un divan décati.